新たな働き方が模索されている昨今、副業や兼業を検討している人も少なくない。そんな世の中の動きを読み解くため、「副業・兼業の最新トレンド・未来予測を徹底解説」という内容でセミナーが開催された。

「i-common」「MOSH」「MENTA」といった、副業・兼業に関わるサービスを展開する代表たちが集い、変化しつつある働き方の現状と展望を解説したので紹介する。

副業・兼業を取り巻く世の中の動き

まず、イントロダクションとしてパーソルキャリア「i-common」統括部の吉岡荘太氏から、現在の副業・兼業についての概要が解説された。

現在、副業や兼業をしている労働者はおよそ780万人で、昨年比110.1%と急増している。

これは、在宅勤務などの広まりにより、副業や兼業に充てられる時間が増えたことや、副業を容認する企業が増えてきたことが背景にある。

それに伴い、フリーランス市場も859万人と昨年比242%と急増。中でも、雇用形態に関係なく2社以上の企業と契約ベースで仕事をこなしている複業系パラレルワーカーがフリーランスになるケースが多いと言う。

企業側も以前に比べ、副業・兼業を受け入れる姿勢が広がりつつある。他社で雇用されている人材の副業受け入れに対して、前向きな企業は47.8%とおよそ半数にのぼり、優秀な人材については獲得競争が起こるようにもなっている。

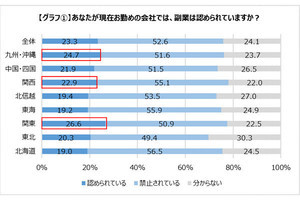

また自社社員が副業することを容認する企業も増加しており、2021年の調査では2018年と比較して3.8%増の55.0%が副業を全面容認・条件付きで容認となっている。

増加割合としては大きくない印象だが、全面容認が14.4%から23.7%と大きく増加しているほか、みずほフィナンシャルグループの副業解禁、ダイハツ工業が副業解禁に向けた人事制度改革の実施を発表しているなど、大手による副業解禁の動きも出ている。また、横浜銀行、千葉興業銀行などの銀行も副業を認める方針となっている。

今後、企業と個人の雇用関係は大きく変化していく見込みだ。これまでは、企業が個人と雇用関係を結んで就業してもらう形が一般的だったが、今後はいろいろな人材と業務委託契約を結ぶなど、多様な人材を活用していくことになる。

つまり、個人が雇用によらない働き方が広がっていくことになると解説した。

趣味・特技を活かした副業

続いて、「MOSH」代表取締役CEO籔和弥氏から、趣味や特技を活かした副業について解説が行われた。

MOSHは個人の時代のサービスECプラットフォームで、講師やフィットネス、スタイリストといったサービスを提供する個人が、MOSHを使ってオフライン予約、オンライン販売、月額サブスクリプションなどをスマートフォンでできるようになるというもの。

以前は、このようなサービス領域は、イベントや対面レッスンといったリアルタイムかつオフラインで実施されるものが中心だった。近年はオンライン化が進み、ライブレッスンやデジタルコンテンツ販売など市場が大きく広がっているそうだ。

オンラインであることで、国内のみならず海外もマーケットとなっている。現在、3万事業者がMOSHに登録し、ここ1年ほどで約3倍に急増しており、今まさにデジタルニーズが高まっていると話す。

以前からSNS上など顧客となり得るユーザー層はオンライン上に多くあったが、デジタルリテラシーの向上により、商圏拡大を狙えるビジネス展開は今後本格化していくとみられる。

オンラインとオフラインを組み合わせた新しい形を模索し、今後はコロナ後の新しいライフスタイルにより「なじみやすい形」でのサービス提供が求められていくと言う。

若手からミドル層のビジネススキルを活かした副業

そして「MENTA」代表取締役社長 入江慎吾氏からは、ビジネススキルを活かした副業について解説された。

MENTAは「教えたい人と学びたい人をつなぐ」オンラインのメンタープラットフォーム。何かを作って納品するのではなく、自身の経験や体験を語ってサポートし、気軽に相談できる環境をつくることで、初心者が抱く壁を乗り越えさせるサービスとなっている。

現在のユーザーは4万人ほど、メンターは3,000人で、エンジニアやデザイナーが8割ほどを占めているという。2030年に79万人不足すると予測されているデジタル人材の増加に寄与しており、副業としてウェブ制作やプログラミングを学び、受注したいという希望を持って学んでいる人も多いそうだ。

コロナ禍に入り、在宅勤務などの影響により在宅時間が増加したことでスキルアップを目指す人が増えたからか、同サービスへの登録者数も増加。アンケートによれば、ユーザーの97%が副業・兼業として利用し、メンターの25%は企業経営者、60%がマネジメントの経験を持っているという。

彼らは、MENTAを活用してお金を稼ぐというよりも、MENTAを通して教えた人とともに仕事をするようなケースや、感謝を得られることなどがモチベーションになっていることも大きな特徴となっているようだ。

副業・複業を行う人のほとんどは20~40代で、比較的若い層が多いが、仕事内容としてはプログラミングやウェブデザインが人気。ウェブデザインは、プログラミングよりも難易度は低めだが、仕事につながりやすいため注目されているという。

また比較的若い層では、YouTubeなどの動画コンテンツ人気から、動画撮影・編集の人気も高まっている。

ただ、実際に持っているスキルは接客スキルなどデジタルスキルではない場合が多く、ほかで通用するスキルを求めているため、プログラミングなど分かりやすいスキルが人気となっていると分析した。

そして、副業をする上で自分の価値をより高めるためにも、もともと持っているスキルや経験に加えて、専門スキルを重ね合わせることでオンリーワンとしての価値を高められると話す。

専門性の高いプロ人材による副業

最後に、再び吉岡氏より、専門性の高いプロ人材市場の概況について解説が行われた。i-commonは企業の事業課題をプロ人材が持つ経験や専門性の高い知識や人脈を活用して、解決に導くスキルシェアサービス。

大手企業の元役員や本部長クラスのスペシャリストが多く登録しており、近年はデジタル系の専門スキルを有する人材が増えてきていると言う。

登録者数は年々増加しているが、登録者のモチベーションとしては、お金を稼ぎたいというよりも、経験や知識を世の中に還元したいという想いが強いそうだ。

依頼案件も急増しており、企業からのニーズも高まっていることがうかがえる。これはコロナ禍で先行きが不透明な中で、必要となる分野の専門家を正社員ではなく、スポットで採用したいと考える企業が増加。また、コロナ禍によって働き方が変化し、新たなスタイルに合わせて外部人材を活用したいと考える企業も増えてきていることが背景にあると指摘する。

コロナ前後で、案件内容を比較すると「新規事業」「営業」「システム」の割合が増加している。もともとコロナ以前からニーズの高かった内容だが、コロナ後にさらに需要が高まっていることが分かる。

また、案件の傾向から今後伸びてくるであろう、トレンドとなるテーマも示された。「DX(デジタルトランスフォーメーション)」に関しては、デジタル庁の発足により地方のデジタル化推進がより加速し、2022年は地方自治体のCIO補佐官のニーズが高まると予想。大手だけではなく中小企業からもニーズが増加するとみている。

続いて「サスティナブル」だ。特にメーカーからカーボンニュートラルに関して知見不足から案件の依頼が急増しており、2021年は2019年比775%、前年比537%と大幅に伸びた。

案件ベースからの予測ではないが、企業からの声として「ダイバーシティ推進」についても今後トレンドになってくると予想し、育児・介護休業法改正や女性管理職比率向上などを国が推進していることから、取り組んでいる企業も多いと解説した。

企業が抱える課題がより複雑化していく中で、プロ人材の活用方法にも変化がみられる。

以前は、1つのテーマに対して1人のプロ人材がサポートすることが主流だった。しかし課題の複雑化により、取り組む中で新たな課題に直面することも少なくない。

今後は、1つのテーマの中でも課題内容やフェーズによってそれぞれに適したプロ人材がサポートし、場合によっては複数のプロ人材が同時に活動することで、迅速な課題解決を目指すプロジェクト型のスタイルが求められるようだ。