多くの自然災害に見舞われた平成。何らかの形で被災地へ「きふ」を行った人も多いのではないでしょうか。ところで、「きふ」を漢字で表す場合、「寄付」と「寄附」のどちらが正しいと思いますか?

本稿では、寄付と寄附の違いと使い分けについて解説します。

寄付と寄附の意味

寄付あるいは寄附を辞書で引いてみると、【寄付/寄附(きふ)】と記載されており、両者が同じ意味の言葉であることがわかります。意味は、「金品を贈ること。特に、公共の団体や事業、寺社などに金品を進んで出すこと」です。

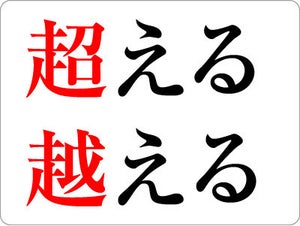

寄付と寄附の違い

では、寄付と寄附にどのような違いがあるのでしょうか。

結論からいうと、意味に違いはありません。ただし、官庁用語や法令用語では寄附を、それ以外では寄付を用いるというルールがあります。

元々は、「附」の方の漢字が多く使われていたようですが、戦後、日本の教育にアメリカが関与するようになったことで漢字改革が行われ、より簡単な「付」に置き換えるようになったといわれています。基本的に「附」は旧字、「付」が新字になるわけです。

しかしながら、日本国憲法などで「附」が使われていたこともあり、公的な機関や法律関連では「附」を残すことになったようです。文科省は、「附」の具体的な使用例として、「附則」「附属」「附帯」「附置」「寄附」を挙げています。

寄付、寄附の使い方と例文

前述のとおり、基本的には「寄付」の方を用いることになっています。それぞれの使い方を例文で見てみましょう。

寄付

- 売上金の一部を被災地へ寄付します。

- バザーに出品する物品の寄付をお願い致します。

- 我が校の卒業生から500万円の寄付金を受け取りました。

寄附

公的な機関や法律関連に限っては「寄附」を用います。

- 所得税の寄附金控除を受けるためには、必ず確定申告を行ってください。

- ふるさと納税後、自治体より寄附金受領証明書が送付されます。

- 所得税法第78条第1項に規定する「特定寄附金を支出した場合」とは

「寄付/寄附」「募金」「支援金」「義援金」の違い

つい先日、「令和」という新しい時代を迎えた日本ですが、「平成」は災害の多い時代でしたね。災害が起きる度に、個人や団体が被災地へお金を送ってくれることがありますが、その行為を指す言葉には、寄付/寄附の他にも募金、支援金、義援金などがあります。それぞれの言葉に、どんな違いがあるのでしょうか。

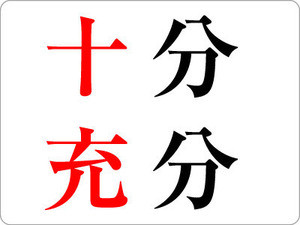

震災を例に考えると、まず、金銭による支援の形は大きく支援金と義援金の二つに分けられます。支援金は、被災地で支援活動を行う団体に送られるもので、主に救命や復旧活動に使われます。

一方、義援金は被災者個人に公平に配分される見舞金のようなもので、救命や復旧活動に使われることはありません。東日本大震災では、被災した市町村が義援金を受け付けていましたね。

ただし、公平に配分するにあたり、被災者数や被災状況を全て把握してからでないと配ることのできない義援金は、被災者に届けられるまでにはかなりの時間を要します。被災地にすぐに届き役立てられるのは、支援金になります。

寄付/寄附は、「公共の団体や事業、寺社などに金品を進んで出すこと」ですが、募金は、「寄付金/寄附金などを募って集めること」です。

よく、「募金します」と言いながら募金箱にお金を入れる人を見かけますが、本来、募金とは、お金を集める側の行為を指す言葉であって、募金箱にお金を入れる側の行為は寄付/寄附になるのです。

しかしながら、言葉というものは時代とともに変化していくもので、現状では、募金箱にお金を入れる行為のことも募金と表現されており、寄付/寄附と募金は同義として扱われています。

寄付/寄附や募金によって集められた金品は、支援金あるいは義援金という形で被災地に届けられます。支援の気持ちを金品で表したい場合には、それぞれの活用方法を理解した上で行うと良いでしょう。

寄付と寄附の使い方から災害時の支援についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか。

公的な機関や法律関連に限っては「寄附」を用いますが、一般的なビジネスシーンなど、大抵は「寄付」の方で間違いありません。適当に変換して、一つの書類の中で混用してしまうことのないようにだけ、注意した方がいいかもしれませんね。