「仕事が多く帰れない」「顧客ともめ事ばかり」「がんばっても評価されない」……多くのサラリーマンは毎日のように我慢している。厚労省の調査によれば、約6割(58.3%)が強いストレスを抱えている。(平成29年「労働安全衛生調査」より)

過剰なストレスにはよいことが何もない。耐えているつもりでも、身体に症状があらわれてくる。

抜け毛が増えたり、胃腸を壊したり、不眠症になったり、ひどい場合は抑うつ状態になったりと、ストレスはあらゆる病気の元凶だ。

最新の神経学は、慢性的なストレスが記憶力や思考力の低下を招き、脳の萎縮と認知症の原因にすらなりうることを突き止めている。

ここに、驚くほど簡単で、誰にでもすぐできて、しかも効果的なストレス解消方法がある。それは、「噛むこと」だ。

「噛むこと」が脳の働きに関係

名古屋女子大学教授であり、「咀嚼と脳の研究所」設立者・所長でもある久保金弥(くぼ・きんや)氏は噛むことの効果を次のように語る。

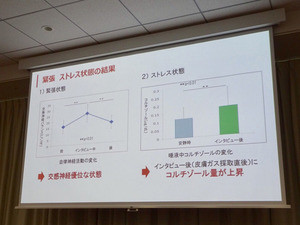

「ストレスがかかると、ホルモンのバランスがくずれ、『ストレスホルモン』が分泌されます。生体の危機に備えようとした結果なのですが、これが長く続くとさまざまな障害の原因になります。ところが、ストレス下の環境で咀嚼運動(噛むこと)を行うと、ストレスホルモンの分泌が抑えられることが分かったのです。

ストレス下の実験で、『木の棒を噛ませたマウス』と『木の棒を噛ませなかったマウス』を比べると、よく噛んだマウスはストレスホルモンの分泌量が減少し、ストレス反応が緩和されました」

さらに、噛むことは記憶力にも影響する。記憶の中枢である海馬では、生涯を通して新しい細胞が誕生している。海馬で新たに生まれた細胞は神経細胞に成熟し、例えば「双子の兄弟を見分ける」など、ものの差異を見分ける"パターン分離"とよばれる働きを担い、記憶で重要な役割を果たすようになるそうだ。

「ストレス状態が続くと海馬での細胞の新生が阻害され、認知機能が低下することがわかっています。ストレス条件下で木の棒を噛ませなかったマウスでは、海馬での新生細胞数が減少しましたが、木の棒を噛ませたマウスでは細胞新生障害が認められませんでした」

久保氏はもともと歯科医師として、歯の治療に長年携わってきた。口から食事を取れなくなった人は、表情がとぼしくなったり、気力が落ちたり、会話がおかしくなったりする。逆に、治療によって食べられるようになると、症状が改善するという。

こうした姿を目の当たりにしていく中で、「噛むことと脳には密接な関係があるのでは?」とひらめいたことが研究のきっかけだったそうだ。

「噛むこと」が少なくなった現代人

ただ噛む。そんな簡単なことでストレスが解消されるなんて。そう疑う人がいるかもしれない。

しかし、私たち現代人は本当にきちんと「噛むこと」をしているだろうか?

かつてこんな実験が行われた。平安時代や戦前(昭和初期)の食事メニューを再現し、実際に食べてみることで所要時間や咀嚼回数を調べるという実験だ。

東京都福祉保健局の資料によれば、1000年前の食事も80年前の食事も、平均咀嚼回数は1,400回と変わらなかった。ところが、これが現代になると620回にまでぐっと落ち込んでいる。(「東京都福祉保健局 食育サポートブック」より)

戦後になって、日本の食文化は急激に変化した。スルメや干物、いり豆などの固い食べ物は姿を消し、ハンバーガーやカレーライスが当たり前になった。

また短いランチタイムで、「よく噛まずに、飲み物と一緒に食べ物を流しこんでいる」サラリーマンを見ることも多いだろう。

噛めば記憶力もアップ

せっかくストレスを緩和する手段があるにもかかわらず、現代人はなかなかそれができていない。しかも、噛むことはストレス対策だけにとどまらず、他にも大きな効果があるそうだ。

「若い人とお年寄りのボランティアにそれぞれチューインガムを噛んでもらい、MRI装置による脳活動の調査(磁気共鳴機能画像法:fMRI)を実施したところ、大脳皮質の運動野と感覚野を中心に、明らかに脳の活動が高まることが分かりました。

また、64種類の風景写真を連続で見せ、次に一部を差し替えて違いが分かるかどうかテストしたところ、2分間ガムを噛んだ高齢者は正答率がアップしたのです。

マウスをつかった実験でも、同様の結果があらわれています。抜歯してうまく噛めないようにしたマウスを水の張ったプール(水迷路)で泳がせたところ、普通のマウスと比べてなかなかコースを覚えることができなかったのです。記憶や空間学習を司る脳の海馬を調べたところ、神経細胞が健常マウスの約86%にまで減少していました。

これらの結果は『歯を健全に保ち、よく噛んで食べる生活を続けることが、記憶力の維持向上につながる』ことを示唆しています」

チューイングガムやカラオケも有効

ストレスのかかる状況に強くなる。脳を活発にする。記憶力がよくなる。忙しいサラリーマンは、こうした噛むことの恩恵をどうすれば素早く得られるのだろうか。

「もっとも手軽にできるのはチューイングガムです。場所や時間を選ばず、『ながら噛み』をすることができます。1枚のガムの咀嚼回数は約550回といわれており、食事と同等の回数がありますが、カロリーはたったの10kcal程度です。

また、ガムを噛むことで唾液がたくさん出るため、歯の汚れを落としてくれて、口臭を抑える効果もあります」

もちろん、口の中を健康に保つことは必要だ。虫歯や歯周病があっては、しっかりと噛むことはできない。さらに久保氏は、意外な「鍛え方」があることを明かす。

「くちびるや舌、ほっぺたの周りにある筋肉も咀嚼筋と強調して働くのですが、実は、カラオケで歌うことが、これらの筋肉の維持に有効だと報告されています。鍛えれば噛むことに役立つだけでなく、顔面のたるみを防ぎ、表情も明るくなりますよ」

もしあなたが親であるなら、子どもに「早く食べなさい」と言わないことも重要だそうだ。

「幼児期~学童期の子どもに対して『食事はよく噛んで食べなければいけない』という概念を持ってもらうことが大切です。そのためには、親がモグモグとよく噛んで食事をすることです。親のそんな姿を見ていれば、子どもは自然と学ぶことができます」

噛むことは単純だが奥深い。仕事やプライベートの悩みに歯を食いしばるくらいなら、ガムを噛んで過ごすのがよいだろう。

取材協力

|

久保 金弥(くぼ・きんや)

咀嚼と脳の研究所 所長

名古屋女子大学 家政学部食物栄養学科教授 大学院生活学研究科教授