「顕著な普遍的価値」の難しさ

本田さん: まず今回の審議を通して、「勧告」や「イコモス」という言葉が一般の方にも随分浸透したようで、そこは少し驚いています。もし、あらかじめイコモスの勧告に条件が付いていなければ、世界遺産の仕組みや制度について、ここまで議論がなされなかったかもしれないですね。

|

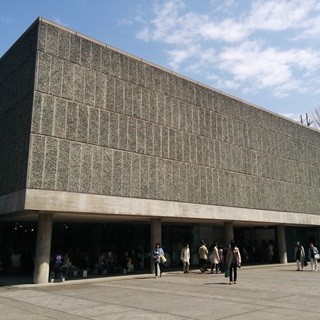

2016年の世界遺産登録を目指していた「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」(長崎県、熊本県)はイコモスからの修正を促され、遺産名を「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に変更した上で、2018年の登録を目指すこととなった(写真は大浦天主堂) |

それはさておき、諮問機関と推薦国の間で世界遺産がもつ「顕著な普遍的価値」をめぐって異なる見解が出されたり、時には意見が衝突したりすることは、ごく自然なことだと思います。世界遺産とは世界の文化や自然環境の多様性をお互いに認め、尊重することが非常に大切なので、対話の中から新たな見解が生まれて、多様な視点をもたらすことにつながることも多々あるでしょうし。今回は、イコモスからの中間報告の時点での対話で、あまり距離が縮まらなかったことで問題が大きくなってしまったという印象です。

また日本のケース以外にも、今回の審議ではイコモスとIUCN(自然遺産の諮問機関)の勧告で「登録」ではなかったもの、すなわち、勧告の中でも登録がかなり厳しい「登録延期」(4段階中上から3段階目)がほぼ全て審議の場で登録となったのです。これは、日本の逆転登録よりも遥かに高いハードルなのですが、近年、諮問機関の勧告が委員会で覆されるケースが非常に多くなっています。

世界遺産の審議には事前の諮問機関の審査は不可欠であり、推薦国との対話を促進していったり手続きの透明性を増すほどに、彼らの業務量は拡大していくわけです。諮問機関の勧告が覆されるケースがこのまま続くと、「何のための事前審査なのか」が分からなくなってきますし、諮問機関のモチベーションもかなり下がってしまうと思います。難しい問題ですね。

登録以降、観光客が心がけるべきこと

――沖ノ島は先ほどもお話があったように入島制限の禁忌が守り続けていけるのかどうか疑問の声もあり、一部には今回の登録を歓迎しない意見もあるようですね。

本田さん: 世界遺産登録によって世界的に有名になることで、勝手に立ち入る人がいるのではないか、また、信仰の地である宗像大社が俗化するのではないか、という意見が出るのは当然ですよね。ただ、世界遺産は地元の宝を世界の宝にしようという地元コミュニティの強い思いやしっかりとした保全計画がないと、推薦そのものが成り立ちません。そこは地元できちんと共有化がなされていると思いますし、これまでの世界遺産の先行事例から学べる点も多々あります。

今後、さまざまな問題が発生しうるかと思いますが、ひとつずつ取り除いていって、宗像大社の信仰をこの先もずっと守り続けていってほしいと思います。また、当面は観光客が急増すると思いますが、訪問する側も聖地を訪れるという敬意をもっていってほしいですね。

もう1点気にかかったのは、5月の勧告に対して世界遺産の制度そのものに対するマイナスイメージが発生してしまったことです。沖ノ島のみの勧告に対して三女神を引き裂くという例えもあったように、地元の人々が大切にしてきた宗像三女神の信仰が理解されていないと捉えられて、「ユネスコは全く分かってない」という感情論が多く出ました。

勧告はあくまで、世界遺産として保護していくべき価値があるかどうかを制度に照らし合わせて検討した結果であり、決して信仰そのものを否定したものではありません。この記事を読んでいただいてそうしたところが伝わると、私としても微力ながらお役にたてたのかなと思います。

世界遺産にはいろいろ課題もありますが、ユネスコや諮問機関、関係国は一丸となって世界遺産という制度をよくしていこうと常に議論しています。世界遺産には多くの人の心に訴える力があると思いますので、そういう部分にももっと光が当たって世界遺産の目的や理念が浸透していくことを願っています。

プロフィール: 本田 陽子(ほんだ ようこ)

「世界遺産検定」を主催する世界遺産アカデミーの研究員。大学卒業後、大手広告代理店、情報通信社の大連(中国)事務所等を経て現職。全国各地の大学や企業、生涯学習センターなどで世界遺産の講義を行っている。