総務省は15日、2011年の家計調査報告(2人以上の世帯)を発表した。それによると、1世帯あたりの平均貯蓄は1,664万円で、前年の1,657万円と比べて0.4%の増加となった。このうち、勤労者世帯の平均貯蓄は1,233万円で、前年の1,244万円から0.9%減少した。

貯蓄現在高階級別の世帯分布を見た場合、平均貯蓄額の1,664万円を下回る世帯が67.9%と約3分の2を占め、貯蓄現在高の低い階級に偏っている。貯蓄現在高が最も少ない100万円未満の階級が、二人以上の世帯に占める割合は11.2%となっており、前年(11.3%)に比べ0.1ポイント低下した。

また、貯蓄保有世帯全体を二分する中央値(金額の低い世帯から高い世帯へと順に並べ、ちょうど中央に当たる世帯の値)は991万円(前年995万円)となっている。

二人以上の世帯の貯蓄現在高階級別の世帯割合については、「500万円未満」の世帯が最も多く32.8%(2007年30.7%)で、これらの世帯の貯蓄全体における貯蓄額の割合は3.8%(同3.7%)。次に多かったのは「1,000~2,000万円未満」の20.7%(同21.5%)で、貯蓄全体の17.6%(同17.7%)となった。

「500~1,000万円」は19.3%(2007年19.9%)で、貯蓄全体の8.4%(同8.4%)、「2,000~4,000万円」は17.1%(同17.5%)で、貯蓄全体の28.7%(同28.8%)、「4,000万円以上」は10.2%(同10.5%)で、貯蓄全体の41.5%(同41.4%)だった。

世帯主の世代別に見ると、世帯主が60歳以上の世帯では貯蓄現在高が高い階級へも広がっていることが判明。また、世帯主が60歳以上の世帯に限った場合、貯蓄額2,500万円以上の世帯は32.3%と、全体の約3分の1に上ることが分かった。これは、2人以上の世帯全体における貯蓄額2,500万円以上の世帯の割合21.0%と比べて、1.5倍に相当する。

貯蓄の種類別内訳は、「普通銀行など(定期性預貯金)」が最も多く29.9%(前年29.3%)。次いで、「生命保険など」が23.2%(同22.9%)、「普通銀行など(通貨性預貯金)」が14.7%(同14.3%)、「郵便貯金銀行(定期性預貯金)」が13.1%(同13.4%)、「有価証券」が12.6%(同12.9%)、「郵便貯金銀行(通貨性預貯金)」が4.4%(同4.4%)となった。

通貨性預貯金は2006年以降、増加傾向にあるが、有価証券は2008年をピークに減少している。また、貯蓄現在高が少ない世帯ほど通貨性預貯金の割合が高い傾向にあり、貯蓄現在高が多い世帯ほど、定期性預貯金や有価証券の割合が高くなっていることも明らかになった。

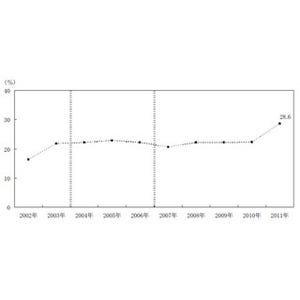

貯蓄現在高の年間収入に対する比は271.9%。貯蓄年収比は2010年以降上昇しており、1958年の70.0%と比べると、半世紀の間に3.9倍に増加したことが分かった。

|

【関連リンク】 【コラム】マネーのトリビア (11) 日本の"平均貯蓄額"が「1000万円以上」って、ホントにそんなにあるの? |