──本書などで「はやぶさ」にまつわる逸話に触れると、人はそれぞれの境遇に置き換えたり、イメージをふくらませて感情移入したりして、ますます「はやぶさ」に惹かれてしまうのが、とても特徴的な現象だと感じます

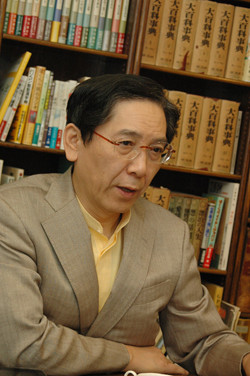

山根氏 どこかで「はやぶさ」を擬人化して見てしまう、ということでしょうね。とはいえ、本書の中で私は意識的にそのような擬人化をしないように心がけました。センチメンタルに描いてしまうと、それはノンフィクションでなくなってしまうから。個人的には、何回も熱いものが込み上げてきて、感情が溢れそうになる場面があったのだけど(苦笑)、それは奥にしまい込んだ。ノンフィクションとしての筆致に徹するようにしたんです。「待ってたぞ」「頼むぞ」程度、チラッとしか私の思いは書いていない。

いや、本当は、我慢できずに書いてしまった部分も……。たとえば、「はやぶさ」帰還のくだりで「私は泣いた」みたいなことを書いてしまったんだけど……いや、本当にオイオイ泣いたから……最後の最後、そういうところは全部削ったんです。やはり私情を挟んではいけない、と。これがノンフィクションの辛いところだけど、事実を記し、それをどう受け取るかは読者にゆだねなければいけない、と。

ただ、あとがきの最後の一文だけは自分の思いを込めました(「『はやぶさ』、君にはもう二度と会えないが、君のことはいつまでもいつまでも忘れないよ。ほんとに、本当に、ありがとうね」)。書き終えた瞬間、止めどなく涙が溢れ出て、しばらく身動きできないほどだった。こんな経験は初めてです。擬人化ということでいうと「はやぶさ」が上空で燃え尽きていく光景は、つまりは彼──つい「彼」と言ってしまうのだけど──の死に際を目の当たりにした瞬間だった。でも、それは決して悲しいシーンではなくて、感謝の念、畏敬の念を感じてしまうような最期だったと思うんです。

──機械を擬人化して愛でる、という感性は、とても日本人的な気もします

山根氏 「はやぶさ」のプロジェクトマネージャーであるJAXA(宇宙航空研究開発機構)の川口淳一郎さんは「はやぶさはロボットなんです」と発言されています。地球から指令を送っても電波が届くまでに数十分もかかるほど距離が離れているから、自律的に状況を判断し、行動するよう作られている。人型はしていないだけで、役割はロボットそのものといえる存在なんです。

「世界でもっともロボットを受け入れる国民」という指摘もあるほど、日本人は機械に愛着を感じたり、ロボットを仲間と捉えるような、柔軟で寛容な感性を持っています。たとえば『鉄腕アトム』や『鉄人28号』などを見ても、そのような感性の一端がうかがい知れる。キリスト教的な価値観では、人を模したものを人が生み出すことは神への冒涜である、といった考え方があるだけに、欧米で「はやぶさ」の成果や功績は高く評価されても、まるで仲間のように「はやぶさ」を愛する感覚は、日本ほど広くは理解されないかもしれませんね。小惑星探査機のことを「がんばれ!」「待ってるよ!」と応援しているわけですから。

いま述べたような「応援」という観点でいうと、「はやぶさ」については女性も強い関心を持ったことで応援ムードがさらに高まったことも大きい。そして、たとえばお母さんやおばあちゃんが子どもたちに「はやぶさ」のことを伝えてくれた、あるいは一緒に関心を持ってくれた。そのような波及効果は、日本の宇宙開発の将来性ということで考えると、とても素晴らしいことだと思います。宇宙開発への理解が社会に広まり、そこを目指す人材の掘り起こしにもつながってくるでしょう。一部の天文マニア、メカマニアだけでなく、まさに老若男女、幅広い層の共通の話題となったことは「はやぶさ」の功績のひとつでしょうね。この夏、帰還したカプセルが各地で一般公開されましたが、どこでも大行列ができ、その数は10万人を超えました。しかも女性が非常に多かったのが印象的でした。……つづきを読む