このところ、ステップAT(いわゆるトルコンAT)の進化が凄まじい。8速ATが登場して驚かされたのもそう遠い過去ではないのだが、あっという間に9速ATが登場し、そしてここ数カ月で複数のメーカーから10速ATのニュースが相次いだ。なぜステップATはここまで極端な多段化の道を選んだのだろう。

ホンダとトヨタ、GM・フォードが10速ATを相次いで投入

ホンダは北米における主力モデル「アコード」の次期モデルに10速ATを搭載するという。ホンダは数年前から10速ATの開発を発表しているが、ついに製品化にこぎつけた形だ。ホンダは従来、6速ATを採用していたため、一気に大幅な多段化が進んだことになる。

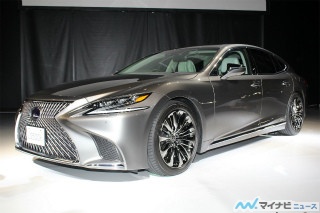

一方、トヨタもレクサスのフラッグシップである新型「LS」、ラグジュアリークーペ「LC」に10速ATを採用した。ホンダの10速ATがFF用であるのに対して、こちらはFR用という違いがある。開発・製造を担当するのは、もちろんアイシン・エイ・ダブリュだ。

日本以上にステップATが好まれる米国では、GMのシボレー「カマロ」、フォード「リンカーン ナビゲーター」が10速ATを採用する。このトランスミッションはGMとフォードの共同開発となっている。

多段化は燃費向上技術のひとつ

ATはなぜ多段化の一途をたどるのか。まず、単純に多段化のメリットを考えると、理由は2つあるといえるだろう。ひとつはクロスレシオ化。最も高いポジション(10速ATなら10速)のギア比が従来のATと同じギア比だとすれば、それぞれのポジションの間隔を狭くできる。すると変速時のエンジン回転数の変動が少なくなり、シフトショックを小さくでき、快適性やドライバビリティが向上する。

もうひとつはハイギアード化。先ほどとは逆に、それぞれのポジションの間隔を従来のATと同じと仮定すると、追加された9速・10速といったポジションは、よりハイギアードになる。別の言い方をすれば、よりオーバードライブになるのだ。これにより、高速巡航時のエンジン回転数を下げることができる。これは燃費や静寂性の向上に直結する。

このように、ステップATの多段化はさまざまなメリットがあるのだが、昨今の自動車開発の状況を考えれば、最も重要なことはやはり燃費を向上させる効果だろう。とくにハイギアード化はその意味が非常に大きい。クロスレシオ化についても、エンジンの「最も美味しい回転数」(従来ならパワーバンドのことだが、ここでは燃費向上に有利な回転数)を長く使えるという意味で、燃費向上の手段のひとつといえる。

燃費ならCVTのほうがいいのでは? という疑問もあるが…

「そんなに燃費を良くしたいならCVTを使えばいいのに」という声を耳にすることがある。CVT(ここではベルト式およびチェーン式CVTを指す)はベルト(もしくはチェーン)とプーリーを組み合わせることで、無段変速を実現した「夢のトランスミッション」として登場した。その際、燃費が優れていることが大きくアピールされたされたため、現在も「燃費ならCVT」と思っている人が多い。一方、ステップATには燃費が悪いというイメージが根強く残っているようだ。しかしCVTの登場時ならともかく、現時点でCVTがステップATより明らかに燃費が優れているとはいえない。

ステップATでは、変速時にトルコンや油圧で大きな損失が発生し、燃費が損われる。それがないCVTはたしかに優れている。しかし、CVTはベルト(もしくはチェーン)とプーリーの摩擦を利用しているため、基本的にパワーの損失が大きいという弱点がある。エンジンのパワーをタイヤに伝えるまでの間に、CVT自体がそのパワーを消費してしまう。

ステップATは燃費が悪いとされる理由として、トルコンや油圧発生用のオイルポンプによる損失も挙げられるが、どちらもCVTにも存在する。ちなみに、初期のCVTはトルコンの代わりに電磁クラッチなどを使い、燃費が良い根拠のひとつとなっていたが、どうしても発進時の違和感が残るため、現在ではトルコンを使用するのが一般的となっている。

さらにもうひとつ、CVTの大きな弱点といえるのが変速幅が狭いこと。発進時のギア比と、最も高速側のギア比の差を大きく取ることができないのである。ステップATが多段化によってオーバードライブ化を進め、高速走行時のエンジン回転数を下げることで燃費を稼ぐのに対し、それができないCVTは相対的に高速での燃費が悪いと評価せざるをえない。

もっとも、CVTには副変速機を追加したタイプが登場しており、このタイプであれば変速幅が狭い弱点は完全に克服されている。しかし全体が複雑化し、高コストになってしまうといった問題が残っている。

デュアルクラッチとの開発競争の側面も

日本ではステップATとCVTがよく比較されるが、メーカーが意識しているのは、むしろデュアルクラッチトランスミッション(DCT)ではないだろうか。CVTは独特の走行フィーリングということもあり、ステップATとは一定の住み分けができている。しかしステップATとDCTの関係は、熾烈な開発競争とシェアの奪い合いといった面がある。

DCTはマニュアルトランスミッション(MT)に近い構造で、高速な変速や変速時のショックをなくすため、MTにシャフト1本とクラッチ1組、それにその制御系を追加した構造で、フォルクスワーゲンをはじめ欧州メーカーが好んで採用している。その特徴はスポーティでダイレクトな走行フィーリングが得られること。そして燃費が良いことにある。

CVTのところでも少し触れたが、トランスミッションにはどうしてもパワーの損失が発生する。従来、これはあまり問題視されることはなかったが、燃費向上のためにエンジンの改良が極限まで進んだ結果、相対的にトランスミッションによる損失が燃費悪化の原因としてクローズアップされるようになった。

じつは、トランスミッションの中で最も損失が少ないのは昔ながらのMT。これに比べれば、ステップATの損失はかなり大きく、CVTはもっと大きい。ではDCTはどうかというと、前述の通りMTに近い構造であるため、損失は非常に少ない。

つまり、いま最も重要視されている燃費性能において、DCTは最も優れており、ステップATはそれより劣るということになる。もちろん、ステップATのメーカーは弱点である損失を低減するため、多大な努力をしてきた。トルコンについてはロックアップ領域を拡大して損失を低減。油圧系統や、ギアのひとつひとつ、果てはシールリングの摩擦まで低減するなど、執念ともいうべき改良を進めた。

その努力の甲斐あって、最新のステップATの損失はかつてより大幅に少なくなっている。ただ、それでもDCT並の低損失というわけにはいかない。これは基本的な構造からくる宿命的な制約だ。ということは、ステップATは燃費性能でDCTに迫ることはできても、勝つことはできないことになる。

ただし、ここには「段数が同じであれば」という注釈がつく。同じ段数なら、DCTは明らかにステップATより面皮性能に優れる。しかしステップATを多段化すれば、クロスレシオ化、オーバードライブ化によって燃費を向上させることができ、損失で負けてもトータルな燃費性能でDCTを凌駕できるのだ。10速ATは、ステップAT陣営が対DCTの切り札として投入した"最終兵器"としての側面もあるといえる。

これで収束? 予想できないトランスミッションの未来

それにしても、ステップATがここまで多段化するとは非常に意外といった感がある。なぜなら、かつてのステップATは段数が少ないことこそが特徴だったからだ。ステップATにはトルコンが使われており、これは流体クラッチと説明されることが多いが、その正式名称はトルクコンバーター。トルクを変換するものであり、つまりトルコンそれ自体がトランスミッションとして機能するものだった。

トランスミッションの段数を極端に少なくしても、トルコンが変速をしてくれるから支障なく走行できる、というのが初期のステップATの特徴だった。ATといえば2速や3速が当たり前だったのだ。4速・5速のATが登場しても、ATはMTより段数が少ないものという時代が、つい最近まで続いていたといえる。

それが、あっという間に10速ATなのだから驚かずにはいられない。しかし、実際のところステップATの構造は多段化に向いている。遊星歯車というものを利用しており、詳しい説明は避けるが、多段化を進めても全体があまり大きくならない。一方、MTやDCTは段数を増やすとその分だけトランスミッションの全長が増える。そのため、10速といった多段化はきわめて難しい。

トランスミッションの覇権争いはこれで勝負あったということになるだろうか。もちろん、話はそんなに簡単ではない。CVTやDCTの巻き返しは十分にありえるし、現在はマイナーな方式であるAMT(MTをプランジャーなどで自動操作する方式)が技術の進歩でブレークスルーする可能性もないわけではない。

逆に、トランスミッションがなくなってしまう可能性もある。実際、大ヒットしている日産「ノート e-POWER」にはトランスミッションがない。当然ながらEV(電気自動車)やFCV(燃料電池自動車)にもない。これらが本格普及すれば、トランスミッションは過去のものとなってしまう。トランスミッションの未来は予想するのが難しい。