青森県を走る弘南鉄道大鰐線の実質廃止が決まった。弘南鉄道が昨年11月の市町村会議で、2027年度末の廃止を前提とした運行休止を表明し、1月15日に行われた弘前圏域定住自立圏8市町村会議で了承された。大鰐線の最終運行は2028年3月末の予定。来年度の新入生が卒業するまでの支援決定は、公共交通の責任の取り方を示したといえる。

弘南鉄道は2013年にも大鰐線の廃止を表明しており、驚いた沿線自治体が支援してきた経緯がある。それから12年。ついに自治体も諦めざるをえなかったようだ。今後は弘南線の利用者を増やすための新たな取組みが始まる。

通学と産業振興が目的だった

弘南鉄道大鰐線は、大鰐駅と中央弘前駅を結ぶ電化路線。起点の大鰐駅はJR線(奥羽本線)の大鰐温泉駅と接している。一方、終点の中央弘前駅はJR線の弘前駅から離れた場所にあり、徒歩で約20分、車で約5分かかった。じつは大鰐線にとって、中央弘前駅は終点ではなかった。弘前から北へ延伸し、国鉄(当時)五能線の板柳駅に接続する計画だった。

建設の経緯は、陸奥新報電子版の2016年12月5日付「津軽の街と風景 学都充実へ大鰐線計画=60」が詳しい。大鰐線は終戦後の1948(昭和23)年に設立された弘前電鉄(弘前電気鉄道株式会社)により計画された路線である。当時の弘前市長、岩淵勉が中心となって関わっていたという。

この頃、弘前市の旧帝国陸軍の駐屯地跡へ、戦災に遭った青森市から師範学校や医学専門校が移転してきた。新制高校や中等学校も増え、十数校になっていた。岩淵は鉄道を充実させて、弘前を東北北部の文化都市にする構想を持っていた。産業面でも鉄道は重要と考え、奥羽本線や五能線から離れた岩木川対岸の集落を結び、特産品のりんごの出荷や肥料の搬入に役立てようとした。当時は道路事情が悪く、バスは冬期運休するため、通年運行できる鉄道は魅力的だった。

しかし資金が集まらず、朝鮮特需で資材も高騰したため、全線の建設は難しかった。そこで、第1期線として大鰐~弘前間を先行開業する方針となった。大鰐温泉は800年の歴史を有する名湯であり、津軽芸者も多く、にぎわう街だった。まず大鰐と弘前を結ぶことで安定収入を得ようとしたのだろう。計画では、国鉄弘前駅でスイッチバックして板柳方面へ向かう予定としていたが、板柳方面の第2期工事を先延ばしにしたため、中心市街に最も近い中央弘前駅を仮の終点とした。

第1期線の工事は三菱電機が参画し、順調に工事が進んだ。三菱電機は東北地方で鉄道事業を行う場合の問題点を調査するため、モデルケースとして弘前電鉄を選んだ。三菱電機は土木工事から信号、車両まで関わり、とくに車両は国鉄から3両を譲り受け、秩父鉄道から3両を購入し、三菱製の電装品に交換して、2両編成3本をつくった。こうして、1952(昭和27)年に第1期線が開業した。

赤字続きで弘南鉄道に譲渡される

弘前電鉄は定期客が多く、とくに学生や生徒の利用が多かった。その意味で、弘前電鉄は岩淵の理想に沿っていた。一方で貨物は少なく、産業への貢献度は低かったようだ。

弘前電鉄は奥羽本線沿線の駅がない地域に駅を設置し、奥羽本線を補完する役割を担おうとした。しかし実際には、大鰐~弘前間の長距離客は国鉄を使い、短距離客はバスを好んだ。皮肉なことに、弘前電鉄が開業した翌年に道路も整備され、バスの通年運行ができるようになっていた。弘前電鉄の経営不振を理由に、三菱電機も撤退した。弘前電鉄は弘南鉄道に事業を譲渡して解散した。1970(昭和45)年に弘前電鉄の路線は弘南鉄道大鰐線になった。

弘南鉄道の歴史は古く、設立は1926(大正15)年3月。官設鉄道(現・奥羽本線)弘前駅から、東側に広がる穀倉地域の平賀地方を結ぶ路線として計画された。1927(昭和2)年に弘前~津軽尾上間が開通し、蒸気機関車が客車と貨車を連結した混合列車を走らせた。これが現在の弘南線につながっていく。戦後、さらなる発展をめざし、全線電化と、黒石を経由して浪岡までの延長を決定した。

弘南線の延伸は黒石駅までにとどまったが、1975(昭和50)年頃に年間乗車人員約400万人、輸送密度約6,000人/日、農産物貨物輸送約10万トンという業績だったから、順調な歩みだったようだ。そんな中、赤字とわかって大鰐線を引き受けたところは、鉄道事業者として「公共交通を担う」という自負があったと思われる。

弘南鉄道はその後、1984(昭和59)年に国鉄の廃止対象だった黒石線も引き受けた。しかし、民間企業の経営努力でも黒石線の業績は回復できず、1992(平成4)年に黒石線活性化推進協議会が設置された。弘南鉄道全体の業績に影響し、自治体の支援が不可欠となった。1995(平成7)年10月、弘南鉄道は地元自治体に対して黒石線を廃止する意向を伝えた。同時に代替するバス路線の運行計画を提案し、説得した。1998(平成10)年3月、黒石線はバス路線に転換された。

大鰐線は2013年も廃止論議「自治体負担は心苦しい」

大鰐線も2013年に廃止騒動が起きた。同年6月に行われた弘南鉄道の株主総会で、当時社長だった船越弘造氏が挨拶の中で、2017年3月をもって廃止する意向を示した。大鰐線の赤字が弘南鉄道の経営に影響し、職員に賃金面で苦しい思いをさせていると訴えた。株主総会の正式な議案ではなかったが、出席者からの異議はなかった。これは弘南鉄道の発足が弘南線沿線の人々の出資によるところもあるだろう。

沿線自治体としては寝耳に水の話だった。弘南鉄道は自治体の支援を受けずに自力で路線を維持していたが、2004年度から国の支援制度を利用して緊急整備事業を実施し、国と県が40%ずつ、弘南鉄道が20%を負担してきた。しかし県の負担上限があるため、不足分を市町村が補う必要があった。そこで、2005年に弘南鉄道活性化支援協議会を設立し、弘南鉄道沿線の6市町村と国、青森県、商工団体などが参加して、支援を継続していた。

東奥日報2013年6月28日朝刊によると、当時の船越社長は2010年に行われた弘南鉄道活性化支援協議会でも、「経営者としてこれ以上、自治体に負担を強いるのは心苦しい」とし、収支が好転しない場合は営業を断念し、第三セクターや他の事業者に無償譲渡したいと訴えていたという。それでも自治体は支援を約束して、弘南鉄道を存続させてきた経緯がある。沿線自治体にとって、昭和から始まる弘南鉄道の貢献度が大きかったからだろう。

「社長さん、心苦しいなんて言わないで。やめないでよ。応援するからさ」。これが沿線自治体の本音かもしれない。なにしろ沿線に学校が多くある。学生や生徒にとって必要な路線だった。

2011年の東日本大震災で営業成績は下がった。毎日新聞地域版2013年7月3日朝刊の船越社長インタビューによると、「(少子化の影響で)学校の廃校があり、親がクルマで通学送迎する過保護状態が増え、大鰐の観光衰退」を挙げている。それでも沿線自治体は支援を続けてきた。

公共交通の担い手として責任感ある形に

2013年の廃止騒動から10年以上が経過したものの、大鰐線の経営環境は上向かなかった。少子高齢化もあるが、コロナ禍の利用者減少が大きく響いた。青森テレビの2024年6月22日付電子版によると、2023年度の経常損益は2億3,000万円余りの赤字だったという。2023年8月の大鰐線脱線事故と長期間の運休がおもな原因とされ、前年度より約5,000万円もマイナスになった。国と県、自治体の補助金合計は2億4,360万円にのぼる。沿線自治体の考え方も厳しくなり、大鰐線の廃止やむなしという状況になってしまった。それが2024年の「廃止了承」につながった。

大鰐線の実質廃止は3年先の2028年3月末。鉄道路線の廃止については、廃止予定日の1年前から国土交通大臣に届け出ると決められている。経営が厳しいなら、1年後の2026年3月に廃止できるはず。その後、自治体が了承すれば半年の繰上げも可能なので、その場合は2025年9月末に廃止できる。それが3年先となり、自治体も3年先まで支援すると決めた。この春に入学した高校生、中学生が卒業するまでは運行しようと決めたからである。半年で廃止された赤字路線も多い中で、弘南鉄道も沿線自治体も、資金的には3年間の痛みに耐える。

振り返れば、2013年6月の弘南鉄道社長による廃止表明も、廃止予定日は2017年3月だった。これから進路を決める生徒たちに、鉄道の廃止で志望校を諦めなくても済むようにという配慮があった。これは公共交通の担い手として責任を持つ立派な考え方だと思う。それほどまでに地域から必要とされていた鉄道が廃止やむなしとは、本当に残念だ。

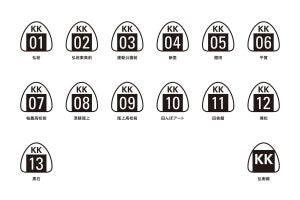

ただし、弘南鉄道にはまだ弘南線がある。黒石線も大鰐線も、経営的に見れば「赤字覚悟のボランティア」といえたわけで、これからは本業の弘南線に経営資源を集中できる。弘前圏域定住自立圏8市町村会議において、大鰐線の廃止と支援継続だけでなく、弘南線の活性化、とくにインバウンド需要の開拓など、前向きな話も出ている。田舎館村の田んぼアートの認知度も高まっており、弘南線を使った回遊ルートの造成にも期待できそうだ。

鉄道ファンにとって、弘南鉄道といえば東急電鉄で活躍した車両が現役で活躍する路線でもある。除雪車とその「相棒」となる機関車など、趣味的な魅力もある。弘南線が末永く運行するために、沿線の協力、発展は不可欠だ。