なぜ男性育休は広がらないのか、男性育休を定着するためには何が必要か―――。そんなテーマのメディア勉強会が6月27日、オンラインで開催された。登壇したのは、パーソル総合研究所の砂川和泉氏。冒頭、砂川氏は男性育休の現状について、調査結果をもとに解説していった。

■男性の育休取得率の低さ

まずは国内の育休取得率の推移について。男性の育休取得率は上昇傾向ながら、女性と比べるとまだまだ低い水準にある。厚生労働省のデータによれば2021年度の育休取得率は男性が13.97%、女性が85.1%とのこと。砂川氏は「取得期間についても女性なら1年前後がメインですが、男性は2週間未満が半数以上です」と補足する。

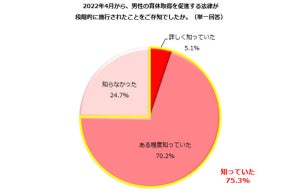

男性の育休取得率の低さは、国でもこれまで問題視してきた。男女労働者を対象にした育休制度は1992年に創設。そして今日に至るまで、何度も「育児・介護休業法」の改正が重ねられている。「今月(6月)に閣議決定された『こども未来戦略方針』案では、男性育休取得率の政府目標として2025年に50%、2030年に85%を掲げています」と砂川氏。

意外なことに、男性の育休制度は「期間×給付率でみたら日本が世界イチ充実している」(砂川氏)。

しかし企業の現場において、男性が育休を取得しづらい状況になっている、と指摘する。パーソル総合研究所では2023年1月17日から2月6日にかけて、「男性育休に関する定量調査」を企業・従業員を対象に実施。

調査によると、子どもがいない男性の7割前後が『今後子どもが生まれたら育休を取得したい』と望んでおり、1か月以上の取得希望者は6割以上だった。

そして企業への調査では、男性の育休取得率が50%を超える企業が約2割もあった。しかし一方で、取得率が5%未満の企業が約半数を占めることが判明。「企業間格差が大きくなっている状況です」と砂川氏は話す。

もっとも、男性の育休取得率が50%を超える企業であっても、中長期間の育休が取得できているわけではない。「現在、男性の育休取得率の向上ばかりが注目されており、このような状況が生まれています」。

そして従業員300人未満の中小規模の企業では、約7割が男性の育休取得率0%という結果が明らかになった。

そもそも、企業が男性の育休を推進する目的は? 男性育休取得率が高い企業では「企業イメージの向上」、また従業員300人未満の企業では「優秀な人材の定着(離職率の低下)」が主な目的となっている。

-

企業が男性の育休を推進する目的。男性育休取得率が高い企業では「企業イメージの向上 /出典:パーソル総合研究所」

-

従業員300人未満の企業では「優秀な人材の定着(離職率の低下)」が目的 /出典:パーソル総合研究所

続いて砂川氏は、男性育休推進のメリット(取得による効果)について解説。男性の育休を実施する企業は、すでに「企業イメージの向上」のほか「従業員のモチベーション向上」「女性の活躍推進」「優秀な人材の定着」「優秀な人材の採用」など、様々な効果を実感していると明かす。

また、企業は男性育休の取得率が5%になるまで、中長期(1か月以上)の取得者がいなくても取得率が上がるほどに効果を感じるが、取得率5~80%の企業では、中長期の取得者がいることで効果が感じられる割合が高かった。

次に人材育成の観点から。「育休中の過ごし方によっては、対人力、タスク力といったビジネススキルを向上できる」と砂川氏。したがって復職したときに、ジョブ・パフォーマンス、周囲支援、職場改善提案などの側面で組織に貢献する人材になる、と分析する。しかし数日程度の育休では、それも望めない。やはり中長期の育休が必要となるという。

「男性の育休というものは、企業にとって福利厚生ではなく、自社の持続的な発展に不可欠な戦略的投資とみなすべきだと思います」(砂川氏)。

■育休を取りづらい要因は?

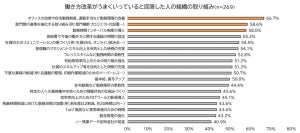

男性は"職場の雰囲気"から、育休を取りづらいとよく言われている。その原因として、取得事例が乏しい、取得希望者が少ない、周囲のメンバーの理解不足があると砂川氏。さらに「男性に聞くと、上司が良い顔をしない、という回答が目立ちました。また不在時にほかのメンバーの負担が増す、といったマネジメントに関する懸念も大きいようです」。

中長期の育休の取りにくさは、男性が優遇される職場であることが特に強く影響している、と砂川氏。「男性が優遇される職場では仕事を手放しにくく、昇進・昇格で不利になる可能性も出てきます。育休の取得が査定に影響しない職場環境をつくることが重要になると言えます」。世の中の『働き方改革』ではテレワーク推進、残業削減などが取りざたされるが、男性優遇の働き方にもメスを入れるべきだ、と砂川氏は主張する。

では今後、日本企業がすべきことは? 同氏は、日本企業における従来型の昇進構造に着目。男性の育休に真剣に向き合うのであれば、こうしたキャリア形成の在り方を見直すべきだと主張する。

このほか不在時マネジメントの見直しとして、仕事をカバーしたメンバーを評価・処遇に反映する、といった支援策も検討に値する、と解説した。