科学技術振興機構(JST)とKyuluxは11月4日、Kyuluxが量子化学計算と機械学習を組み合わせたマテリアルズ・インフォマティクスを用いて、独自の有機EL「Hyperfluorescence」(ハイパーフルオレッセンス)による発光技術の高効率化と長寿命化に成功したと発表した。

同成果は、研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)企業主導フェーズ NexTEP-Bタイプの開発課題「高効率・高純度発色を実現する有機EL発光材料」によるもの。九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センターの安達千波矢 教授らの研究成果を基に、Kyuluxが目標を達成した。

スマートフォンや大型テレビなどへの採用が進む有機ELは現在、赤色と緑色には燐光を、青色には蛍光を発光原理として組み合わせて使用されている。すべて燐光でそろえていないのは、燐光には青色の実用材料が無いからだ。

燐光は蛍光に比べて発光効率では優れるものの、レアメタルを使用するため高コストであること、色純度で蛍光に劣るという課題がある。一方、蛍光は燐光に比べて発光効率で劣っていた。つまり、蛍光の発光効率を高めて、赤・緑・青をそろえられれば、色純度、コストなど、すべてに優れた発光素材ということになる。

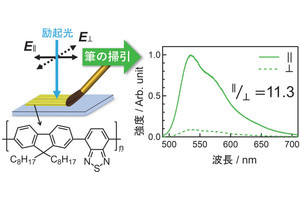

そこで安達教授らの研究チームは、蛍光材料に独自開発した「熱活性化遅延蛍光材料」(TADF:Thermally Activated Delayed Fluorescence)を組み合わせた有機EL「Hyperfluorescence」を開発した。

TADF材料は、有機材料が「一重項励起状態」(電子スピンの向きが互いに逆向きの状態)と「三重項励起状態」(電子スピンの向きが同方向の状態)のエネルギー準位の差を小さくすることにより、三重項のエネルギーを一重項に遷移させ、内部量子効率100%の発光を実現したものだ(画像1)。TADF材料はレアメタルを必要としないため、材料コストを抑えやすい。ただし、一般に発光スペクトルの幅が広いため、ディスプレイに応用するには色純度が低いという課題があった。

そこで安達教授らは、蛍光材料とTADF材料を組み合わせることで、両者を補い合う形とした。TADFで発生させたエネルギーで蛍光材料を発光させる仕組みで、内部量子効率は100%。蛍光材料だけのときの4倍だ。そしてTADF材料の課題である色純度の低さは蛍光材料により解消。つまり「Hyperfluorescence」は、燐光に劣らない高効率と、蛍光ならではの高い色純度を、レアメタルを利用せずに低コストで実現したのである。

ただし「Hyperfluorescence」の実用化に向けては、さらなる高効率化と長寿命化が課題だった。そのためには、蛍光材料に組み合わせる最適なTADF材料を見出すことが求められていたのである。

こうした材料の開発や探索は、現在は研究者や技術者などが提案した候補材料について量子化学計算で物性を予測し、それに基づいて選んだ材料を合成して評価するという流れだ。しかし、有機材料は複数の部位の組み合わせによって、候補が優に百万個を超える場合さえあるといわれる。従来の方法では膨大な労力と時間とコストを必要としてしまうため、開発手法の改良も同時に求められていた。

そこでKyuluxは、同社が開発したマテリアルズ・インフォマティクス用システム「Kyumatic」を「Hyperfluorescence」の高性能化に活用。Kyumaticは、機械学習、量子化学計算、実験を統合した、材料探索手法だ。これまでの材料探索では、研究者や技術者の経験と直感に依存してきたが、それよりも労力と時間とコストを削減でき、蛍光材料に組み合わせる最適なTADF材料の探索でも、短期間での目標達成を成し遂げたという。

今回の開発では、技術者が提案した材料を基に、コンピューターが材料設計ルールにしたがって1万個強まで絞り込みを実施。そしてKyumaticでは、そのすべてではなく、数百個の材料を量子化学計算し、結果をAIに機械学習させて残りの材料の物性を予測するのである。そして、予測結果から有望な材料を技術者が選定し、実際に合成して性能を確認するという流れだ。候補を絞ってから実験できるので、開発スピードを10倍以上に速められるという。そのうえ、実験結果も機械学習することで、物性予測精度はさらに高められている。

-

「Hyperfluorescence」の発光層は、蛍光材料、TADF材料、ホスト材料で構成されている。TADF材料中では励起子(半導体または絶縁体中で電子と正孔の対がクーロン力によって束縛状態となったもの)の25%が一重項励起状態(S1T)に、75%が三重項励起状態(T1T)となる。TADF材料では、三重項励起状態に入った励起子が一重項励起状態に移動。次に、励起子がTADF材料の一重項励起状態から蛍光材料の一重項励起状態(S1F)に移動して蛍光発光が生じるという仕組み。なお、ホスト材料は発光層内での電子および正孔の輸送性能を決めている (出所:JSTプレスリリースPDF)

有機ELの発光層では、電子と正孔が結合して生じるエネルギーを光に変換する。発光層において発光材料に電気エネルギーを受け渡すホスト材料は、一般に成功輸送性が高いので、電荷の統合領域は電子輸送層に近い位置に集中している。そこで今回の開発では、発光層内の電子輸送性と正孔輸送性とをバランスさせて電荷が統合する領域を拡大することで、高効率化と長寿命化を同時に達成したという。

発光層に1種類のホスト材料を使うシングルホストではなく、電子輸送性のホスト材料を加えて計2種類を使う「コホスト」方式にすることによって、発光層内での正孔の輸送性能と電子の輸送性能とをバランスさせたとする。これにより、電子輸送層側に偏っていた電荷統合領域を発光層全体に拡大。

-

「Hyperfluorescence」の電荷バランスに着目した有機ELの高効率・長寿命化のポイント。発光層のホスト材料に2種類を使うコホストを採用することで、これまで電子輸送層側に偏っていた電荷結合領域を発光層全体に拡大することが実現した (出所:JSTプレスリリースPDF)

その結果、注入された電気エネルギーに対して外部に光が放射される割合(外部量子効率)を従来比で20~40%向上させ、寿命を最大10倍に伸ばすことに成功したとした。

今回の高性能化に成功した「Hyperfluorescence」を採用することで、レアメタルを使わず、赤・緑・青のすべてが高効率で色純度の高い有機ELディスプレイを実現できるとする。スマートフォンに採用すれば高輝度かつ低消費電力に、大型テレビでは消費電力の半減すら狙えるという。

また今後のIoT社会では、人と機器の接点としてディスプレイが今以上に重要になると考えられており、有機ELはしなやかに曲がるものや透明なものなど、ディスプレイに新たな価値を加える技術としても注目されている。「Hyperfluorescence」により、こうした次世代型ディスプレイの開発も加速し、新たな用途が生み出されていくことが期待されるとした。