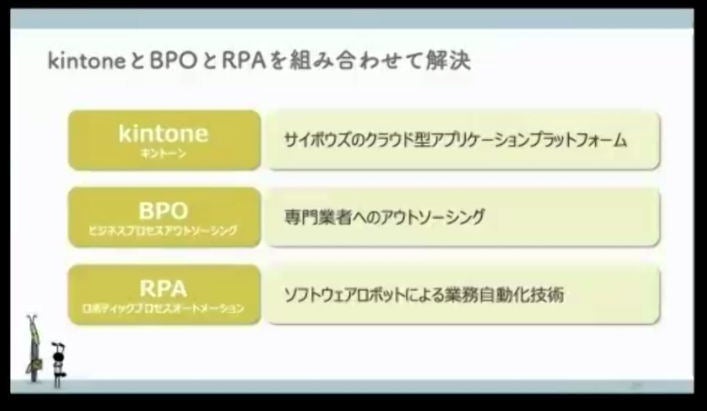

業務改善の手法として採用されたのが、BPOとRPAの組み合わせだ。負荷が高いが単純作業である受注情報の入力業務を入力ミス確認まで含めてアウトソーシング。さらに自社サービスである「kintone」で社内で行われる各種処理をアプリ化し、それをロボットに利用させることで販売までの基本的な処理業務を自動化した。

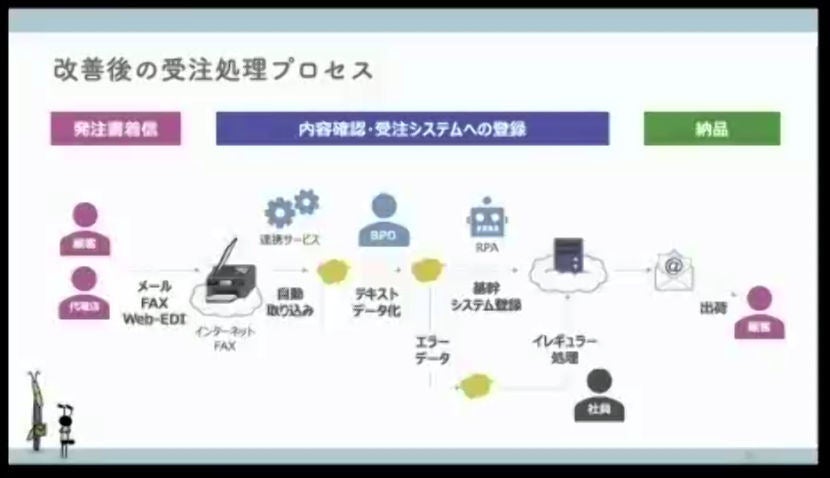

受注データをインターネットFAXサービスを利用することで、紙ではなく画像化。画像はkintoneに添付ファイルとして登録され、BPO先では画像を見ながらテキスト入力だけを行う。転記作業のみであるため、人材育成の障害となっていた型番の理解や販売可否状況の判断といった知識は不要だ。

入力されたテキスト情報を基幹システムへ登録する作業や、複数データを突き合わせての販売可否判断等はすべてロボット(RPA)が行う。社員は、イレギュラー処理にのみ対応する形になった。

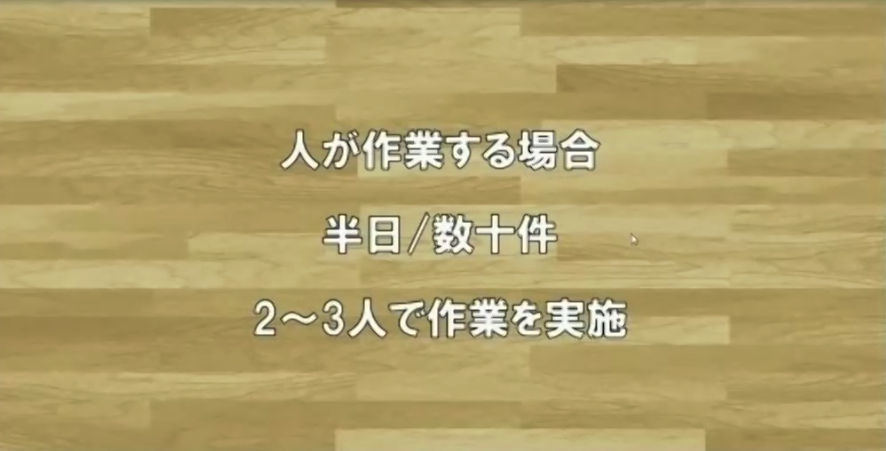

「発注の中にどうしても社員対応が必要な特殊処理は残りますが、全体の発注量の中の7-8割がBPOとRPAで対応できるシンプルな発注だとわかり、全体の3割程度が社員処理ということになりました。人が入力していた時には2-3人が関わる必要があり半日で数十件を処理する状態でしたが、RPAのロボットが作業する場合は検索の手間等もなくなるため、人の作業は画像からテキスト化する転記作業のみでよく、1件あたり1分程度になりました」(菅野氏)

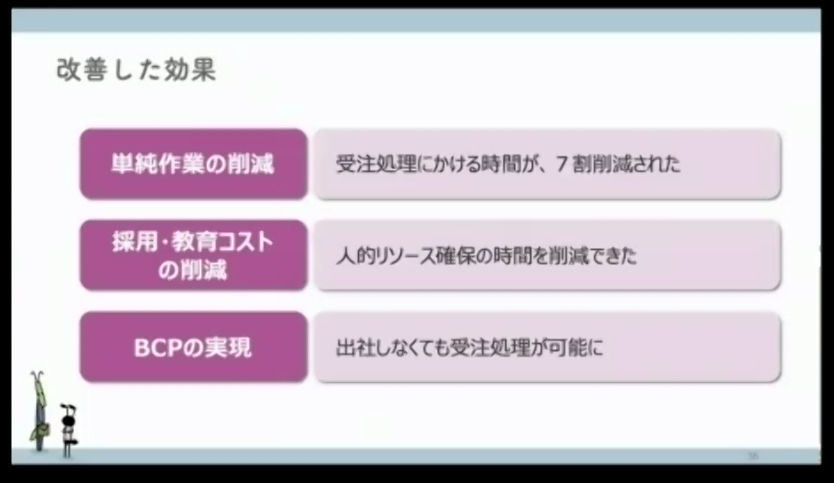

受注業務7割削減、完全在宅勤務も可能に

業務改善では、RPA活用による受注処理にかかる時間の7割削減、複雑な業務知識が不要になったことでBPOが利用可能になり人的リソース確保時間の大幅削減といった数値的な効果が出ただけでなく、紙が不要になったことでBPO対策面でも大きな進化が見られたという。

この取り組みには、約1年という期間がかけられている。

大規模な取り組みであることから要件定義に時間をかけた後、RPAについてはパートナーの協力を得つつ自社運用を目指したノウハウの吸収も並行的に実施。さらに自社ツールであるkintoneには業務スタッフが十分な知識を持っていることから、業務の細分化や標準化を行ったツール作成が社内で行われた。

具体的には、人間が行っていた作業をロボットに任せるための下準備として、FAX等紙を発生させるタイプの発注情報をインターネットFAXに接続するアプリ、パートナー各社から独自形式で届くCSVをそれぞれ解析するアプリと統一形式に変換するアプリ、型番情報のアプリといったものをkintone上で作成。さらにkintoneだけでは実現できなかった複数情報を付き合わせた販売可否判断については、JavaScriptを作成してkintoneに登録している。

また業務に関わるスタッフのためには、業務マニュアルをまとめたアプリを作成。BPOとの連携用に日報と実績確認を兼ねたアプリも作られている。業務上、発生する質疑応答を含めたコミュニケーションはkintone上で行うことが可能であるため、日常的に些細な疑問で業務が止まることも、ミスが頻発することもないようだ。

時間をかけてじっくりと取り組んだプロジェクトが、実業務に使える形で動き出したのが2018年末。1年、日々の改善を積み重ねながら十分使いこなしたところで発生したのが、今回の新型コロナウィルス対応での全社テレワークという事態だった。

「もし(この仕組みが)できていなかったら、交代制での出社になっていたかもしれません」と菅野氏。kintoneのゲスト機能を利用して外部からもアクセスできるようにしたシステムであるため、BPO先でも現在はテレワークが実施されているという。単純に紙状態のままアウトソーシングするのではなく、紙という媒体を排除して全てデジタルデータで進行できるようにしてあったことで、出勤というリスクを社外に押し出すだけでなく、関わる全員が問題なく在宅業務が行える環境が構築されていた。