目的の本がどこに所蔵されているかを調べる

第4部「調べもののベストパートナー」では、本や雑誌の検索に便利なサービスと、"調べ方"を探すのに便利なサービスが紹介された。「調べたい本や雑誌のタイトルが分かっている時に便利なのは、『NDL-OPAC』や『国立国会図書館総合目録ネットワーク ゆにかねっと』です」(国立国会図書館 主題情報部参考企画課 中村若生氏)。

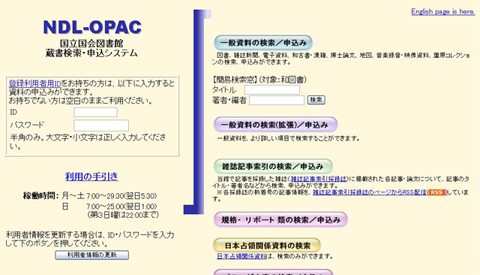

「NDL-OPAC」は、同館の蔵書検索やコピー依頼などが行える検索サービス。同館の東京本館、関西館、国際子ども図書館の3館の総合約2,035万件の蔵書情報が検索できる。

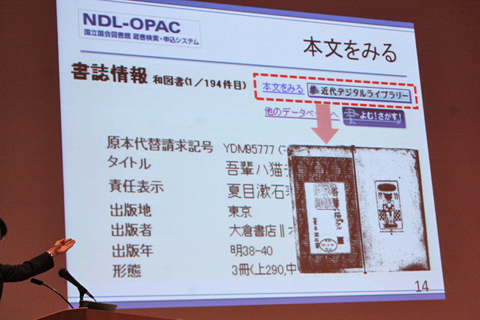

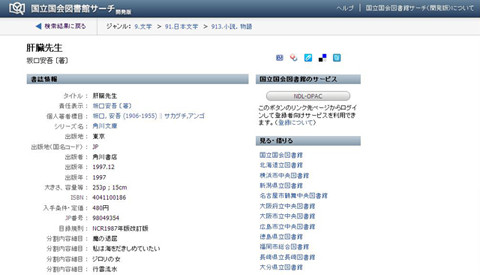

「目的の図書や雑誌記事等が、どこの館に所蔵されているかなどがわかります」(中村氏)。目的の図書が近代デジタルライブラリーに収録されている場合は、書籍情報ページ内に用意されている「近代デジタルライブラリー」ボタンから、本文(画像データ)を参照できる。また、図書や雑誌のコピーしたいページが特定できている場合、同システムからコピー申し込みが可能。コピーは郵送で受け取ることができる。なお、同サービスは有料(コピー代、郵送料など)。コピーは著作権法の範囲内に限定される。詳細については、NDL-OPACの「利用の手引」を参照。

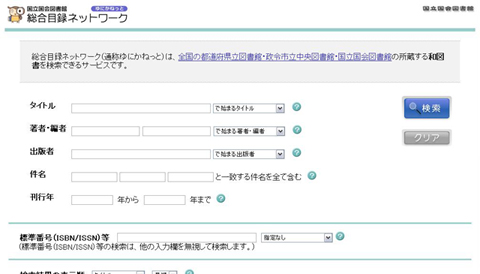

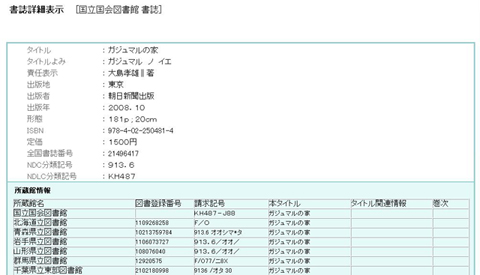

「国立国会図書館総合目録ネットワーク ゆにかねっと」では、都道府県立図書館・政令指定都市立図書館、および国立国会図書館の計65館が所蔵する和図書を検索できる。「図書タイトルで検索すると、所蔵館情報が表示されます」(中村氏)。2010年6月時点での、検索可能な図書情報は4,130万4,164件。

調べたいことの「調べ方」を調べる

また、「調べたいこと」が明らかな時に便利なのが、「『リサーチ・ナビ』や『国立国会図書館 レファレンス協同データベース』『国立国会図書館サーチ』です」(中村氏)。「リサーチ・ナビ」は、国立国会図書館に寄せられる年約50万件にも及ぶ質問と回答事例を基に作成された、調べ方案内約1,700件を収録したデータベース。「どうやって調べればいいか」のヒントを見つけることができる。

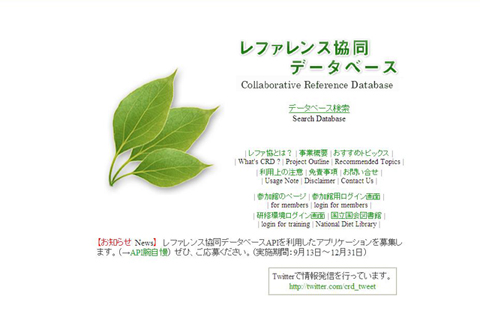

「国立国会図書館 レファレンス協同データベース」は、全国の図書館(公共・大学・専門図書館等)計518館の質問・回答事例3万2,666件を集約したもの(2010年6月時点)。調べたいキーワードを入れて検索すると、キーワードに関連する質問・回答事例が表示される。

情報を総合的に調べる

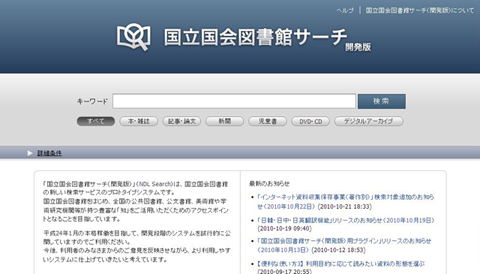

「国立国会図書館サーチ(NDL-Search)」は、同館やそのほかの公共図書館、大学図書館、専門図書館、国立情報学研究所、国立公文書館、国立美術館、民間電子書籍サイト等が提供している43種類のデータベースを横断検索できるサービス。検索結果から、各データベースに収録されている蔵書やデジタル化資料、レファレンス事例などが検索できる。2010年8月17日に開発版を試行公開しており、本格稼動は2012年1月からを予定。「国内の各機関が持つ、豊富な"知"を活用してもらうためのアクセスポイントとなることを目指しています」(同館 総務部情報システム課 小澤弘太氏)。

国立国会図書館のデータベース事業への期待

最後に、国立情報学研究所名誉教授・情報知識学会会長の根岸正光氏が、「情報リテラシーの水準原点――国会図書館のデータベース事業に期待する」と題し、情報が氾濫する時代における、国会図書館のデータベースの有効な活用法について意見を述べた。

「インターネットやウェブ等によって情報を公表するコスト・障壁が低下し、社会的情報フィルターが衰退している」と、現在の情報環境を分析した根岸氏。「あらゆる情報は発信者の意図に基づいたもの。故意あるいは無意識に嘘が含まれている可能性がある」と、情報選別の重要性を説いた。

しかし、一方で、「Googleのページランク技術等は有効な情報評価方式ではあるが、正統性や原著性を保証するものではない。現代では、情報リテラシーの涵養(かんよう、養うこと)が肝心だが、多くの人にとって、それは容易なことではない」とも指摘。そこで、誰でも有用な情報を見つけ出せる手段として、同館のデータベースが役立つという。「国立国会図書館のデータベースを利用することで、私たちは、図書館職員が『有用である』と判断した情報を使うことができる。つまり、図書館職員の情報リテラシーが拝借できるわけです」(根岸氏)。

また、根岸氏は、「ググる時には、検索したいキーワードに加えて、site:ndl.go.jpを入力してみてください!」(書式は「site:ndl.go.jp キーワード」)と、聴講者に向けてGoogleと同館データベースをあわせて活用するテクニックを伝授。さらに、「おそらく、国立国会図書館のデータベースには、本来の入り口からではなく、(site:ndl.go.jpの活用の例のように)サーチエンジン等の"脇道"を経由してアクセスする人も多いのではないか」と推測。国会図書館へ次のようにアドバイスを送った。「アクセス統計をしっかり採取し、サーチエンジンを手がかりとするデータベース利用経路を織り込んだシステム設計なども必要。たとえば、どこから入っても行き止まりにならないよう、各ページにデータベースの検索トップページへのジャンプボタンを付けておくなどの工夫をしていってほしい」