宇宙航空研究開発機構(JAXA)は9月7日、地上の実験室にあるプラズマ実験装置を用いて、太陽観測衛星「ひので」が明らかにした太陽の彩層で頻発する活動と類似の現象を再現させることに成功したと発表した。

成果は、JAXA宇宙科学研究所および東京大学大学院 新領域創成科学研究科の西塚直人 研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、9月10日付けで米国の天文学専門誌「Astrophysical Journal」に掲載される予定だ。

太陽は我々にさまざまな恵みを与えてくれるが、静穏に見えるこの太陽も、その表面ではさまざまな活動現象が見られるのは、近年の衛星や各種地上の望遠鏡による観測で明らかになってきており、ご存じの方も多いだろう。

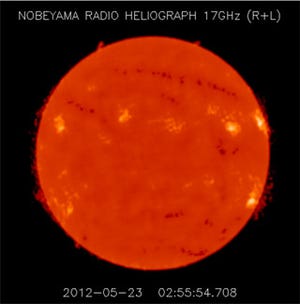

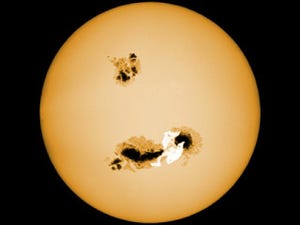

我々の目に見える太陽表面は「光球」と呼ばれるが、そこに見られる黒点も、太陽の活動現象の1つの現れだ。光球の上空には「彩層」と呼ばれる薄い層があり、さらにその外側には「コロナ」が広がっている(画像1)。

太陽では、1500万度の中心核の熱が放射や対流によって表面に伝わり、光球まで来ると6000度に下がる。ところが、そこを過ぎると逆に表面から遠ざかるほど高温になり、コロナでは100万度を超えることが知られている。熱源から離れるほど熱くなるというこの逆転現象は「コロナ加熱問題」として知られ、これを解き明かすことが太陽研究の長年の課題の1つとなっている。

これらの問題に挑むため、JAXAが2006年に打ち上げた太陽観測衛星「ひので」は、「かげろう」の生じない宇宙空間から太陽を詳細に観測している。6年におよぶ観測を通じて、光球とコロナの中間にある彩層では爆発現象や高速で吹き出すジェットなどが頻繁に発生しており、これらの活動現象がコロナ加熱において重要な役割を果たすことがわかってきた(画像2)。また、そこでは磁場が大きな働きを果たしていると考えられている。

画像2は、「ひので」がとらえた彩層ジェットの例。太陽表面での活動現象としてフレアやプロミネンス(紅炎)があるが、フレアが主に黒点周辺での磁力線のつなぎ替えによる大規模な爆発現象であるのに対し、彩層ジェットは上昇流を伴う規模が小さな爆発現象だ。また、プロミネンスは彩層ガスがコロナ中に浮かんだ大規模な構造である。

従来、太陽表面で起きているこのような現象を理解するためには、「ひので」のような高性能の望遠鏡を用いて現象を詳しく観測する「観測的手法」と、スーパーコンピュータなどを用いて現象を理論的に予想する「理論的手法」とを組み合わせて研究が進められてきた。

ところが、光球面でしか磁場を観測できない「ひので」の観測では磁場の立体構造を把握することが難しく、また彩層でのプラズマの物理的な状態やそのミクロなスケールでのふるまいを知ることもできないという課題があったのである。

西塚研究員らを中心とする研究グループは、そこに新たに、地上の実験室にあるプラズマ実験装置を用いた「実験的手法」を導入し、太陽の彩層で起きているものと類似の現象を地上で再現することに成功した。

このような実験的手法に成功した背景には、彩層と類似の環境を模擬できる高性能のプラズマ実験装置の存在に加え、「ひので」を用いた観測によって磁場形状を正確に推定できたことが挙げられる(画像3・4)。

|

|

|

|

画像3(左)は、太陽黒点内部で頻発する彩層ジェットの例。画像4(右)は、ジェットが噴出する様子を連続写真で掲載したもの。このようにジェットが頻発する場所において、「ひので」の観測を用いて太陽表面の磁場の形状を正確に推定することに成功した。(c)JAXA/国立天文台 |

|

今回の実験では、東大の「TS-4球状トーラス実験装置」(画像5・6)を用いて装置内に強い磁場にとらえられたドーナツ状のプラズマを作り、周囲の磁力線と近接させることで磁力線のつなぎ替え(画像7)を発生させた。

|

|

|

|

画像5(左)は東大のTS-4球状トーラス実験装置で、画像6は装置の機構の模式図。コイルに電流を流すことで、放電ガスの中に磁場を作り、ドーナツ状に集まった約1万度のプラズマを装置内に作ることができる。さらに、それを複数生成して合体させることもできるため、磁力線のつなぎ替えによるエネルギー解放現象の実験的な検証や、その応用としての核融合プラズマの急速加熱・電流駆動を検証できる |

|

その結果、元の1万度から約3万度まで急速に加熱されるガスや、時速2万kmの速さで吹き出すジェット、そして加熱に伴って発生した磁場の激しいゆれ(波動)などの現象を観測することに成功した(画像8・9)。

|

|

|

|

画像8(左)は実験装置で再現された現象で、画像9(右)はその模式図。黄と青で示されているのが±電流の大きいところで、黒線は磁力線を表す。磁束管と下側の磁力線の間に電流シートが作られ、磁力線のつなぎ替えが起きている。観測された現象は、外側ほど加速が大きく、中心で波動の発生と抵抗の上昇が起き、外側で加熱が起きるなど、太陽彩層で起きている現象と類似している |

|

これは、規模こそ違うものの、太陽で観測される彩層ジェットに類似した特徴を持っている。また、磁場の激しいゆれが磁力線のつなぎ替えに伴って発生することを直接的に突き止めたことは、コロナ加熱の有力な仮説の1つである「コロナ波動加熱説」において、コロナの加熱源と考えられている磁場のゆれがどのように発生するのかを示す貴重な結果だという。

このような実験的手法では、実験装置内のプラズマや磁場の状態を至近距離から計測できるため、従来の観測的手法では特定が難しい磁場の立体構造(特に高度方向の構造)やプラズマ状態(温度・密度・速度や抵抗)のミクロなスケールでのふるまいを診断することができ、そこに理論的手法も組み合わせることで、太陽で観測される現象がどのような物理過程によるものなのかを推定することができるようになるというわけだ。

ただし、今回の狭い装置内で観測されたプラズマのふるまいは、実際に観測される太陽ジェットの特徴を定量的に説明できるものではないという。例えば、再現されたジェットの速度は時速2万km程度で、実際の太陽ジェットの時速10~70万kmには遠くおよばない。しかしながら、この違いは、何10桁も大きな太陽ジェットとの空間スケールの違いや、電離度の違いによるものと考えられるという。

西塚研究員らは、これを踏まえ、今回開拓された実験的手法に基づく研究をさらに進め、観測的手法による直接の証拠の検出や理論的手法を補うことができれば、ダイナミックな太陽活動やコロナ加熱問題の理解が大きく進むと期待されるとコメントしている。