国立天文台などの研究者たちで構成される国際研究チームはすばる望遠鏡の戦略枠プロジェクト「SEEDS(Strategic Exploration of Exoplanets and Disks with Subaru)」の一環として、すばる望遠鏡および各種装置を用いて、AB Aur(ぎょしゃ座AB星)と呼ばれる年齢約100万年の若い星の観測を行い、惑星が生まれる現場である原始惑星系円盤に対し、詳細かつ中心星に近い領域の構造を解明したことを発表した。

太陽系内に8個、太陽系外にすでに500個を超える例が報告されている「惑星」は、若い星を取りまくガスと塵の円盤状の構造物から生まれるため、「原始惑星系円盤」(円盤)とも呼ばれる。

この円盤は、恒星が生まれ成長するのと並行してできる構造で、いわば、恒星形成の副産物と言えるが、惑星形成の詳しいメカニズムはまだ詳しく解明されておらず、標準的なモデルでは、円盤中で塵が成長して惑星の種(微惑星)が形成され、微惑星どうしの合体衝突などによって惑星が誕生すると考えられている。

惑星がどのように形成されるのかを理解するためには、若い星の円盤を調べる必要がある。また、太陽系と違った多様な姿を見せる系外惑星の原因を調べるためにも、その最初の状態である円盤の理解は必要となっている。

そのため、若い星の星周構造を調べた研究は多々あるものの、その直接観測は、限られた解像度によるものや円盤の比較的外側に対するものにとどまっており、円盤の太陽系サイズ(40天文単位程度以下)を直接に観測できたのは、ハッブル望遠鏡を含めて世界でもまだ例がなかった。

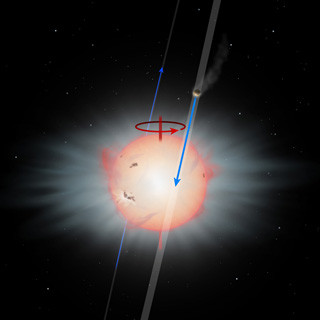

円盤の直接観測が難しい理由は、恒星に比べて暗く、また、その大きさが小さいためで、円盤を真横から眺めるという特殊な場合は観測しやすくなるが、それ以外の場合の観測は、恒星の明るさを抑える技術((コロナグラフ)が必要になる。すばる望遠鏡の「CIAO」は8m級望遠鏡で唯一の専用コロナグラフとして、過去にも「うずまき状」や「向かい合ったアーチ(バナナ・スプリット)」のような多様な構造があることを明らかにしてきたが、これらの構造は太陽系サイズの外側の円盤構造であり、その内側で何が起こっているか、惑星はすでに生まれているのかどうかはわかっていなかった。

今回、研究グループは、新たに開発したコロナグラフカメラ「HiCIAO(ハイチャオ)」および新世代188素子補償光学系「AO188」を用いて、AB Aur(距離460光年)と呼ばれる年齢約100万年の若い星の観測を近赤外線で行い、原始惑星系円盤を直接撮像することに成功した。

図1上段は2004年に発表された、今回のすばる望遠鏡による画像と旧コロナグラフ(CIAO)による画像を比較したもの。以前は遮光マスクで隠されていた円盤の中心領域の姿がくっきりと見え、HiCIAOの画像では、0.06秒角の解像度で中心星から0.15秒角までの構造が明らかになっている。実サイズでは、それぞれ、9天文単位と22天文単位に対応しており、これは過去にハッブル宇宙望遠鏡や他の地上望遠鏡などが撮像したこの天体あるいは他の原始惑星系円盤のどの画像よりもシャープでかつ内側に迫ったものとなったという。

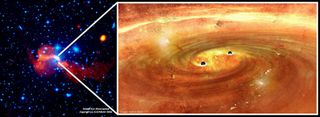

このHiCIAOによる観測の結果、円盤の中心部分は多彩な構造であることが判明した。中でも明るさのムラに富んだ2重のリング(半径は105天文単位と46天文単位)は、お互いに少し傾いていると思われるほか、その中心は恒星の位置から少しずれており、そのリングの間ははっきりとギャップになっていることが見て取れた。

このような構造は円盤の内側部分ですでに惑星が生まれていると考えると説明ができるという。もっとも有り得る説明は、ギャップの位置に巨大惑星があり、その影響で大きなギャップが生まれ、また、その重力の影響でリング上のむらが出来たというもの。ただし、惑星は円盤の赤道面に埋もれており、ギャップ自体も物質が完全になくなったのではないため、惑星自体はこの画像では見ることはできない。

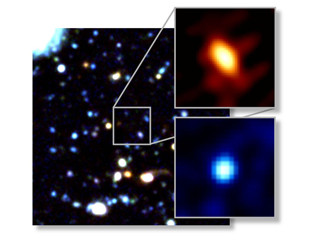

また研究グループでは、別の年齢数100万年の若い星であるLkCa 15(リックカルシウム15星)の観測も実施した。

LkCa 15は、おうし座にあるほぼ太陽質量で年齢数100万年の若い星で、原始惑星系円盤の存在は以前から知られていた。また、星の放つエネルギーの分布を調べるという間接的な観測から、円盤の中心領域にはギャップがあることが示唆されていたが、その直接観測は行われていなかった。

今回、HiCIAOでLkCa 15の近赤外線観測を行なった結果、原始惑星系円盤を直接撮像することに成功した。図2がその画像だが、中心の明るい恒星は隠されて見えない(茶色い部分)ものの、その下側にうっすらと中心星の光に照らされた円盤の一部が見えている。また、円盤の反対側はほとんど見えていないものの、その間の部分が暗くなっており、ギャップがあることがわかる。このギャップは、やはりすでに生まれた惑星の影響で物質が少なくなったものと考えられると研究グループでは説明している。

これら2つの観測結果はいずれも、惑星の誕生現場と考えられてきた原始惑星系円盤の「太陽系の大きさ」の領域に迫った初めての成果であると研究グループでは説明しており、この結果、同領域では実際に惑星が誕生している可能性が高いこと、および生まれた惑星が円盤に及ぼす影響が円盤の形態に反映されていること、が明らかになったとしている。

また、年齢100万年程度で惑星がすでにできていることは、惑星形成モデルにとって大きな制限となるという。それは太陽系の場合、木星や土星よりも遠い領域で巨大惑星を形成するには少なくとも数千万年かかると思われていたためだが、その一方、太陽の1~2倍程度の質量を持つ星を周回する系外惑星の直接観測が2008年以降に成功し、海王星よりも遠くに木星の10倍程度の質量を持つ惑星が存在していることもわかってきており、このような遠方の惑星は、AB AurやLkCa 15のような円盤で生まれていると思われる惑星が進化したものかもしれないと研究グループは説明しており、今後の観測によって、そのような遠方惑星がどのように生まれるのかを解明できるものとしている。

なお、今回の観測は、2009年10月から行われてきたが、補償光学系のトラブルにより一時中断。2010年10月より再開され、今後5年間にわたって継続する予定となっている。