「国家資格の難易度ランキングが知りたい」

「自分に合った国家資格をみつけたい」

という方に向けて、国家資格を合格率や勉強時間から格付けし、難易度ランキングを作成しました。

また、比較的簡単に取れる国家資格や就職や転職に役立つ国家資格なども紹介しています。

この記事を読むことで、さまざまな国家資格の勉強時間・合格率や自分に合った国家資格がわかります。

| 順位 | 国家資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します。) |

ジャンル |

|---|---|---|

| 1位 | 司法試験予備試験 | 法律 |

| 2位 | 司法試験 | 法律 |

| 3位 | 公認会計士 | 会計・経営・労務 |

| 4位 | 国家公務員総合職(院・大卒) | 公務員 |

| 5位 | 医師国家試験 | 医療 |

| 6位 | 司法書士 | 法律 |

| 7位 | 弁理士 | 法律 |

| 8位 | 税理士 | 会計・経営・労務 |

| 9位 | 不動産鑑定士 | 不動産・建築 |

| 10位 | 一級建築士 | 不動産・建築 |

| 11位 | ITストラテジスト | IT・情報 |

| 12位 | 中小企業診断士 | 会計・経営・労務 |

| 13位 | 社会保険労務士 | 会計・経営・労務 |

| 14位 | システム監督技術者 | IT・情報 |

| 15位 | 行政書士 | 法律 |

なお、おすすめの資格を知りたい方はこちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。

→おすすめの資格とは?取ってよかった・役に立つ資格の記事はこちら

人気の国家資格難易度ランキング

人気の国家資格をランキング形式で紹介します。

表は左右にスクロールできます。

| 順位 | 国家資格名 | おすすめの通信講座の記事 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格のある方 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 司法試験予備試験 | 司法試験・予備試験の通信講座 | 法律 | 2,000~8,000時間 | 4%前後 | 無 |

| 2位 | 司法試験 | 司法試験の通信講座 | 法律 | 3,000~6,000時間 | 30~45% | 有 |

| 3位 | 公認会計士 | 公認会計士の通信講座 | 会計・経営・労務 | 3,000~7,300時間 | 7~11% | 無 |

| 4位 | 国家公務員総合職(院・大卒) | 国家公務員の通信講座 | 公務員 | 1,000〜1,500時間 |

|

有 |

| 5位 | 医師国家試験 | – | 医療 | 6年間 | 90%前後 | 有 |

| 6位 | 司法書士 | 司法書士の通信講座 | 法律 | 3,000時間 | 4~5% | 無 |

| 7位 | 弁理士 | 弁理士の通信講座 | 法律 | 2,000〜3,000時間 | 6~9% | 無 |

| 8位 | 税理士 | 税理士の通信講座 | 会計・経営・労務 | 1,800~2,550時間 | 15~20% | 有 |

| 9位 | 不動産鑑定士 | 不動産鑑定士の通信講座 | 不動産・建築 | 2,000~4,000時間 | 5~6% | 無 |

| 10位 | 一級建築士 | 一級建築士の通信講座 | 不動産・建築 | 700~1,500時間 | 15〜20% | 無 |

| 11位 | ITストラテジスト | – | IT・情報 | 150〜200時間 | 15%前後 | 無 |

| 12位 | 中小企業診断士 | 中小企業診断士の通信講座 | 会計・経営・労務 | 800~1,000時間 | 4~7% | 無 |

| 13位 | 社会保険労務士 | 社会保険労務士の通信講座 | 会計・経営・労務 | 500~1,000時間 | 5~7% | 有 |

| 14位 | システム監督技術者 | – | IT・情報 | 200〜300時間 | 15%前後 | 無 |

| 15位 | 行政書士 | 行政書士の通信講座 | 法律 | 600~1,000時間 | 10~15% | 無 |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

国家資格の難しさを比較する基準として、合格率があげられます。

しかし、誰でも受験が可能で記念受験する方も含まれる国家資格もあれば、ハードルの高い受験資格をクリアした方しか挑戦できない国家資格もあり、合格率だけで困難を判断することはできません。

たとえば医師国家試験の受験資格を得るには、医師課程のある大学で6年間学び、修了する必要があります。

試験段階で合格できるレベルを持つ方に受験者が絞り込まれているため、合格率が90%前後と非常に高い水準です。

そこでこの記事では合格率だけではなく、合格に必要な学習時間と受験資格の有無なども加味して順位付けをしています。

それではここから、各国家資格の受験資格の詳細や困難度が高くなる理由などについて、困難度ランキング順に紹介します。

| 順位 | 国家資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します。) |

|---|---|

| 1位 | 司法試験予備試験 |

| 2位 | 司法試験 |

| 3位 | 公認会計士 |

| 4位 | 国家公務員総合職(院・大卒) |

| 5位 | 医師国家試験 |

| 6位 | 司法書士 |

| 7位 | 弁理士 |

| 8位 | 税理士 |

| 9位 | 不動産鑑定士 |

| 10位 | 一級建築士 |

| 11位 | ITストラテジスト |

| 12位 | 中小企業診断士 |

| 13位 | 社会保険労務士 |

| 14位 | システム監督技術者 |

| 15位 | 行政書士 |

1位:司法試験予備試験

(引用元:法務省公式HP)

司法試験予備試験は、法曹になるための登竜門である司法試験の受験資格獲得のための試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 法律 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験フォーム |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 | 17,500円 |

| 学習時間 | 2,000~8,000時間 |

| 合格率 | 4%前後 |

| 独学できるか | とても難しい |

| 関連記事 |

司法試験の受験資格を得るためには、法科大学院を卒業するルートと司法試験予備試験に合格するルートの2つの方法があります。

司法試験予備試験は法科大学院を卒業するルートとは異なり、学歴や年齢に制限がなく、誰でも受験できる点がメリットです。

ただし、司法試験予備試験は必要な学習時間と合格率の両面から、非常に難易度が高く一握りの人しか合格できない試験だといえます。

スタディング・伊藤塾・アガルートがそれぞれ公表している合格までに必要な勉強時間は、2,000〜8,000時間です。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| スタディング | 3,000〜8,000時間 |

| 伊藤塾 | 2,000〜5,000時間 |

| アガルート | 3,000〜5,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

1〜2年で合格する方の勉強時間は2,000〜5,000時間ですが、3年以上かけて合格する方は年数が増える分勉強時間も増え、5,000〜8,000時間ほどになります。

ただし、司法試験予備試験は元々の知識量や学習方法によって必要な勉強時間に差が出やすいため、暫定目安として考えた方が良いでしょう。

司法試験予備試験は、短答式試験・論文式試験・口述試験の3つで構成されており、すべてに合格して司法試験の受験資格を獲得できます。

3つの試験すべてに合格した方の合格率は、例年4%前後です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 3.57% |

| 2023年 | 3.58% |

| 2022年 | 3.63% |

| 2021年 | 3.99% |

| 2020年 | 4.17% |

| 2019年 | 4.04% |

(参考元:法務省公式HP)

過去6年間で1番の合格率が低かった2024年はたったの3.57%であり、勉強すれば誰でも合格できる試験ではないので注意しましょう。

必要な勉強時間と合格率の低さを考えると、司法試験予備試験を独学するのは非常に困難度が高いとは言わざるをえません。

司法試験予備試験の受験を考えている方は、通信講座や予備校の利用をおすすめします。

→司法試験・予備試験におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

司法試験予備試験に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:伊藤塾公式HP)

司法試験予備試験合格を目指す方におすすめの通信講座・予備校は、スタディング・アガルート・伊藤塾です。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング・司法試験・予備試験講座 | 予備試験合格コース(総合):148,000円(税込) |

|

| アガルート/司法試験・予備試験講座 | 予備試験最短合格カリキュラム/フル:998,800円(税込) |

|

| 伊藤塾/司法試験入門講座 | 2年合格コース:1,459,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

それぞれ、受講料の安いスタディング、サポートが充実したアガルート、合格実績が豊富な伊藤塾といった特徴があります。

価格重視の方向け

安い通信講座を探している方にはスタディングがおすすめです。

比較講座が100万円前後の受講料に対し、スタディングは148,000円(税込)と10分の1程度の価格で受講できます。

スマホライブ型の通信講座であり、自動採点機能付き課題演習や学習レポート機能など、AIを活用したサポートが多い点が特徴です。

受講料が安い、無料論文添削サービスや質問サポートは付属していないため、自分で学習を進められる方向けの通信講座だといえます。

サポート体制重視の方向け

サポート体制が充実した通信講座はアガルートです。

テキストや講義内容でわからないことを解消できる無料の質問制度があり、安心して学習を継続できる環境が整っています。

また、2024年夏からはバーチャル空間の校舎や自習室が、2024年10月からは勉強方法やスケジュール管理をオンラインで相談できる学習サポーターが開始しました。

オンラインでも手厚いサポート体制を受けたい方にとって、アガルートはメリットが大きい通信講座だといえるでしょう。

合格実績重視の方向け

2024年度の司法試験の予備試験ルートの合格者占有率は95.7%と、圧倒的な実績を誇るのが伊藤塾です。

司法試験予備試験の合格率などは公表されていませんが、公式HPに掲載されている2024年度の合格者の声が多く掲載されてあるため、十分な実績があると考えられるでしょう。

高い合格実績を実現しているのは、膨大な合格者データを元に長年蓄積した合格に必要なエッセンスを盛り込んだカリキュラムや選び抜かれた講師陣などです。

2年合格コースの受講料が1,459,000円(税込)と高額な点がネックですが、確実に合格を目指したい方は検討してみると良いでしょう。

司法試験予備試験のおすすめ通信講座・予備校について、下記の記事で詳しく紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。

→司法試験・予備試験におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

2位:司法試験

(引用元:法務省公式HP)

司法試験は、弁護士・裁判官・検察官などの法曹三職になるための国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 法律 |

| 受験資格 |

|

| 試験形式 |

|

| 試験日 | 5月 |

| 受験料 | 28,000円 |

| 学習時間 | 3,000~6,000時間 |

| 合格率 | 30~45% |

| 独学できるか | 難しい |

司法試験を受験するためには、法科大学院に進学・修了する、もしくは司法試験予備試験に合格する必要があります。

受験資格を得るための法科大学院ルートと司法試験予備試験ルートそれぞれのメリットとデメリットは下記の通りです。

| 法科大学院ルート | 司法試験予備試験ルート | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

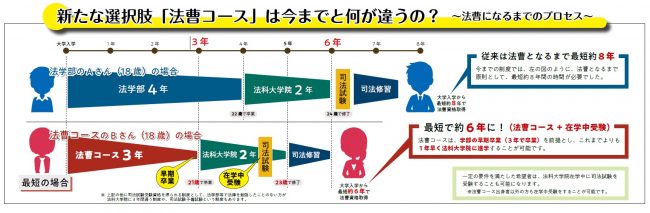

なお、2020年から法科大学院へ進学するための新たなルートとして「法曹コース」がスタートしました。

(引用元:文部科学省)

従来の法科大学ルートでは司法試験受験まで7年必要でしたが、法曹ルートでは最短5年と比較的短期間で受験が可能です。

また2023年司法試験から、一定の要件を満たすことで法科大学院在学中でも受験できる在学中受験資格の制度がスタートしました。

司法試験の受験資格を有する者として,法科大学院の課程に在学する者であって,所定科目単位を修得しており,かつ,司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあることを当該法科大学院を設置する大学の学長が認定した者を追加する。

(引用元:法務省公式HP)

在学中受験資格は、法科大学院在学中で所定科目単位を修得しており、司法試験実施年の4月1日から1年以内に修了見込みの方が対象です。

在学中受験制度や法曹ルートの導入により、法科大学院のデメリットである時間的負担は軽減されました。

司法試験の例年の合格率は全体が30〜45%、司法試験予備試験ルートが81〜97%です。

| 実施年度 | 合格率(法科大学院ルート) | 合格率(司法試験予備試験ルート) | 合格率(全体) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 34.8% | 92.8% | 42.13% |

| 2023年 | 40.67% | 92.63% | 45.34% |

| 2022年 | 37.65% | 97.53% | 45.52% |

| 2021年 | 34.62% | 93.50% | 41.50% |

| 2020年 | 32.68% | 89.36% | 39.16% |

| 2019年 | 29.09% | 81.82% | 33.63% |

(参考元:法務省公式HP)

全体の合格率30〜45%という数字だけみると、それほど難しくない試験のように感じる方もいるかもしれません。

しかし、難関の法科大学院修了生もしくは司法試験予備試験の合格者しか挑戦できない試験だと考えると、50%に満たない数字は決して高い合格率だとはいえないでしょう。

なお司法試験予備試験ルートの受験者は、難関の司法試験予備試験に合格できるだけの実力があり基礎も身についているため、法科大学院修了生よりも高い合格率を実現しています。

スタディングとアガルートによると、司法試験合格に必要な勉強時間は数百〜2,000時間と大きくバラついています。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| スタディング | 1,500〜2,000時間 |

| アガルート | 数百〜2,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

司法試験予備試験の合格のために身につけた実力が高い方は数百時間程度の勉強時間でも司法試験にも合格できる一方で、2,000時間程度の学習が必要な方もいます。

勉強時間は司法試験対策を行うまでにどの程度の基礎を身につけているかで差が出るため、目安程度に考えましょう。

司法試験対策を考えている方は、各予備校・通信講座で対策講座が提供されているので、一度確認してみることをおすすめします。

→司法試験・予備試験におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

司法試験に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:アガルート公式HP)

司法試験合格を目指す方におすすめの通信講座・予備校は、スタディング・アガルート・伊藤塾です。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング/司法試験・予備試験講座 | 法科大学院生のための司法試験合格コース(総合):139,800円(税込) |

|

| アガルート/司法試験・予備試験講座 | 【2027・2028年合格目標】

|

|

| 伊藤塾/司法試験入門講座 |

|

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

スタディングは法科大学院生向き、アガルートと伊藤塾は司法試験予備試験受験者向きです。

価格重視の方向け

法科大学院生で低価格の通信講座を探している方におすすめなのがスタディングです。

法科大学院生のための司法試験合格コース(総合)を139,800円(税込)と比較的低価格で受講できます。

WEB完結型で講義動画・演習問題・過去問などがそろっています。

論文対策も含まれますが、添削はなく参考答案をみて自己採点が必要な点に注意しましょう。

添削指導を受けたい方向け

論文の添削サービスが欲しい方は、アガルートがおすすめです。

7科目各1回のオリジナル答練に挑戦しオンライン添削を受けられる「司法試験答練」を含む「司法試験アウトプットカリキュラム」を提供しています。

司法試験合格者へ無料で質問できるサポート体制も整っているため、安心して受講可能です。

合格実績重視の方向け

合格者数・合格順位とともに圧倒的な実績を誇るのは伊藤塾です。

2024年度の司法試験の合格実績は、予備試験ルートの合格者占有率が95.7%、最年少17歳・最年長70歳合格者輩出と圧倒的です。

論文式試験対策をしたい方には、直近の試験傾向を徹底分析し作成されたオリジナル問題と全国統一模試がセットになった「司法試験答練ミニパック」がおすすめします。

また、司法試験集中講座100+(プラス)は科目ごとの受講が可能で、1科目19,500〜42,900円と比較的安い価格で苦手科目の対策が可能です。

司法試験の通信講座は、低価格の通信講座をさがしている法科大学院生はスタディング、論文添削サービスがある通信講座が良い方はアガルート、合格実績を重視する方は伊藤塾がおすすめです。

→司法試験・予備試験におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

3位:公認会計士

(引用元:公認会計士・監査審査会公式HP)

公認会計士は医師・弁護士と並ぶ3大国家資格であり、「財務諸表監査」を独占業務とする会計の専門家です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 会計・経営・労務 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 | 19,500円 |

| 学習時間 | 3,000~7,300時間 |

| 合格率 | 7~11% |

| 独学できるか | 非常に難しい |

| 関連記事 |

公認会計士試験は受験資格がないため、学歴・経歴などに関わらず誰でも挑戦できます。

挑戦のハードルは低いですが、公認会計士の最終合格率は7〜11%と合格の難易度は高い試験です。

| 実施年度 | 合格率(短答式) | 合格率(論文式) | 合格率(全体) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 12.0% | 36.8% | 7.4% |

| 2023年 | 11.8% | 35.8% | 7.6% |

| 2022年 | 16.7% | 34.1% | 7.7% |

| 2021年 | 16.0% | 35.9% | 9.6% |

| 2020年 | 17.1% | 35.3% | 10.1% |

| 2019年 | 25.3% | 35.5% | 10.7% |

(引用元:公認会計士・監査審査会公式HP)

公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験で構成されており、合格率はそれぞれ短答式試験が11〜26%、論文式試験が35%前後です。

受験科目の多さから学習量が膨大でありながら、科目別合格の制度はなく同時合格が必要なため、難易度が高くなっていると考えられます。

| 試験科目 | |

| 短答式試験 |

|

| 論文式試験 |

|

(引用元:公認会計士・監査審査会公式HP)

短答式試験4科目と論文式試験5科目と学習範囲が広いため、合格水準に達するためには相応の学習時間が必要です。

資格の学校TAC・CPA会計学院・クレアール・資格の大原によると、合格に必要な勉強時間は3,000~7,300時間です。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 3,500時間 |

| CPA会計学院 | 3,000〜4,000時間 |

| クレアール | 3,000〜4,000時間 |

| 資格の大原 | 3,650~7,300時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

仮に3,000時間だとしても、毎日1日10時間勉強して10ヶ月ほどかかります。

合格率の低さと学習量の膨大さを考えると、独学は非常に困難だといえるでしょう。

公認会計士を目指す方は、通信講座・予備校の受講をおすすめします。

→公認会計士のおすすめ通信講座・予備校ランキング!人気の6社を比較の記事はこちら

公認会計士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:CPA会計学院公式HP)

公認会計士の合格を目指す方におすすめの通信講座は、資格の大原・CPA会計学院・クレアールです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 資格の大原/公認会計士講座 | 2年初学者合格コース:780,000円〜(税込) |

|

| CPA会計学院/公認会計士講座 | 2年スタンダードコース:750,000 円(税込) |

|

| クレアール/公認会計士講座 | 2年セーフティコース 初学者対象 Web通信:640,000円(税込)

※キャンペーン価格:492,800円(税込)【7月割引価格】 |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

初学者の方は資格の大原、合格実績を重視する方はCPA会計学院、価格優先ならクレアールがおすすめです。

資格の大原は無理なく合格を目指したい初学者の方におすすめです。

資格の大原では各対策のスタート時期やインプット・アウトプットの目安などが細かく定められており、着実にステップアップできるカリキュラムが組まれています。

初学者でも段階を踏んで合格できる力を身につけられるため、一発合格者が多い点が特徴です。

実際に2024年度の資格の大原を受講した合格者247名が初学者コース受講者でした。

合格実績重視の方向け

合格実績を重視する方には、CPA会計学院もおすすめです。

2024年度の合格者数が973名、合格者占有率が60.7%と圧倒的な合格実績を誇ります。

高い合格率を実現しているのは「理解」や「考え方」を押さえることを重視したカリキュラムです。

出題傾向を徹底分析した教材や指導実績が豊富な講師による講義などがそろっており、質の高い学習が可能です。

また質問対応や個別面談などのサポートも充実している点も安心感があります。

価格を重視する方向け

価格をおさえて受講したい方は、クレアールを選ぶと良いでしょう。

2年スタンダード合格コース初学者対象Web通信の受講料が540,000円(税込)で、70万〜80万円程度の他社講座と比較すると20万円ほど安く受講できます。

また定期的に実施されるキャンペーンを利用すると、さらに受講料を抑えられます。

合格に必要な範囲に絞って効率的に学べる「非常識合格法」に基づいたカリキュラムや回数無制限の質問サポートなどがそろっており、コスパの良い通信講座だといえるでしょう。

下記の記事で公認会計士のおすすめ通信講座・予備校を紹介しているので、こちらもぜひご覧ください。

→公認会計士のおすすめ通信講座・予備校ランキング!人気の6社を比較の記事はこちら

4位:国家公務員総合職(院・大卒)

(引用元:人事院公式HP)

国家公務員総合職試験は、日本の中央省庁にて行政に関わる仕事をする公務員になるための採用試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 公務員 |

| 受験資格 |

|

| 試験形式 | 春(教養区分を除く)

秋(教養区分)

|

| 試験日 | 春(教養区分を除く)

秋(教養区分)

|

| 受験料 | 不要 |

| 学習時間 | 1,000~1,500時間 |

| 合格率 |

|

| 独学できるか | 非常に難しい |

| 関連記事 |

公務員試験は働く場所や内容によってさまざまな種類がありますが、その中でも国家公務員総合職はいわゆる「キャリア官僚」になるための最難関の試験です。

試験は春と秋に実施され、合格すると官庁訪問に挑戦できます。

採用試験という性質上、学歴ごとに採用枠が決まっているため、倍率が高くなると合格率が下がります。

過去6年間の春試験の実績ではそれぞれ、院卒の倍率が2.2〜3.5倍で合格率が28.4〜44.8%、大卒の倍率が9.5〜13.5倍で合格率が7.4〜10.6%です。

| 実施年度 | 合格率(院卒) | 倍率(院卒) | 合格率(大卒) | 倍率(大卒) |

|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 50.0% | 2.0倍 | 10.6% | 9.5倍 |

| 2023年 | 44.8% | 2.2倍 | 10.6% | 9.5倍 |

| 2022年 | 37.3% | 2.7倍 | 9.2% | 10.9倍 |

| 2021年 | 40.6% | 2.5倍 | 9.5% | 10.5倍 |

| 2020年 | 28.4% | 2.8倍 | 8.1% | 13.5倍 |

| 2019年 | 35.1% | 3.5倍 | 7.4% | 12.3倍 |

(引用元:人事院公式HP)

大卒試験は倍率が高いため、院卒試験よりも合格率が大幅に低い数字となっています。

なお国家公務員総合職試験の2023年度合格者の出身大学は、1位が東京大学、2位が京都大学、3位が早稲田大学です。

| 大学名 | 全区分 | 春試験 | 秋試験 |

|---|---|---|---|

| 東京大学 | 367 | 193 | 174 |

| 京都大学 | 169 | 118 | 51 |

| 早稲田大学 | 130 | 96 | 34 |

| 北海道大学 | 109 | 97 | 12 |

| 慶應義塾大学 | 89 | 51 | 38 |

| 東北大学 | 83 | 70 | 13 |

| 立命館大学 | 80 | 78 | 2 |

| 中央大学 | 79 | 68 | 11 |

| 大阪大学 | 62 | 48 | 14 |

(引用元:人事院公式HP)

レベルの高い大学の名前が並んでいることからも、日本のトップ層の20代が採用枠を争う難易度の高い試験であることがうかがえます。

資格の学校TAC・LEC東京リーガルマインド・クレアールによると、合格に必要な勉強時間も1,000〜1,500時間とのことです。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 1,200〜1,500時間 |

| LEC東京リーガルマインド | 1,000〜1,200時間 |

| クレアール | 1,200〜1,500時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

採用試験の1年前から毎日4時間勉強して準備すると、1,460時間になります。

国家公務員試験総合職で合格を目指す場合、受験者のレベルの高さ・合格率の低さ・勉強時間の長さから、独学はおすすめできません。

ぜひ通信講座・予備校の受講を検討してみてください。

→国家公務員におすすめの通信講座12選と失敗しない選び方!の記事はこちら

国家公務員総合職(院・大卒)に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:TAC公式HP)

国家公務員総合職(院・大卒)に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、アガルート・資格の学校TAC・伊藤塾です。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| アガルート/公務員試験講座 | 国家総合職法律区分・教養区分対策カリキュラム:382,800円(税込) |

|

| 資格の学校TAC/公務員国家総合職 | 法律区分+教養区分本科生:517,000円(税込) |

|

| 伊藤塾/公務員試験 | 国家総合職(法律区分・教養区分)コース:598,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

サポート体制と価格重視ならアガルート、内定者と話したい方は資格の学校TAC、圧倒的な合格実績に惹かれる方は伊藤塾を選ぶと良いでしょう。

サポート体制と価格を重視する方向け

サポート体制の充実度や価格を重視して通信講座を探している方には、アガルートをおすすめします。

学習スケジュールの相談ができる「学習サポーター」や各行政機関における具体的な業務内容・求められる人物像などを聞ける「オンライン業務説明会」など、手厚いサポートがある点が特徴です。

また、他社講座は50〜60万円ほどの受講料に対し、アガルートは国家総合職法律区分・教養区分対策カリキュラムの受講料は382,000円(税込)と低価格です。

合格者・内定者への特典制度があり、条件を満たすと全額返金される点も魅力でしょう。

内定者と話したい方向け

内定者からリアルな声を聞きたい方は、資格の学校TACがおすすめです。

資格の学校TACには、内定した先輩へ直接相談・質問ができる内定者アドバイザーの制度があります。

勉強や面接対策の方法など受験経験を活かしたアドバイスを受けられるため、モチベーションアップや不安解消などに役立ちます。

講義は受験指導のプロである講師陣が担当するため、安心して受講可能です。

合格実績重視の方向け

最後に伊藤塾は、実績重視で選ぶ方におすすめの通信講座です。

伊藤塾の2024年度の実績は全体平均に比べて、国家総合職の内定率が2.3倍、法律区分合格率が9.4倍、教養区分合格率が5.4倍と高い数字を誇ります。

司法試験指導校として始まった伊藤塾のトップレベルの法律科目の指導や独自の教養区分対策、先を見すえたカリキュラムにより、例年高い合格実績を実現しています。

伊藤塾では教養区分合格を第1目標とし、リスクヘッジとして春試験併願を基本方針としており、無駄なく官庁訪問まで役立つ知識が学べる点も特徴です。

国家公務員総合職のおすすめ通信講座・予備校は、下記の記事でも詳しく紹介しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。

→国家公務員におすすめの通信講座12選と失敗しない選び方!の記事はこちら

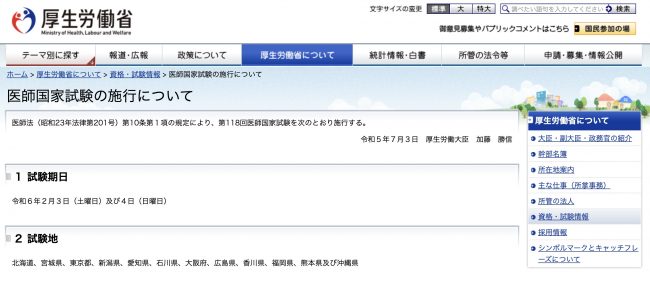

5位:医師国家試験

(引用元:厚生労働省公式HP)

医師国家試験は、医師免許を取得するための国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 医療 |

| 受験資格 |

|

| 試験形式 |

|

| 試験日 | 2月 |

| 受験料 | 15,300円 |

| 学習時間 | 6年間 |

| 合格率 | 90%前後 |

| 独学できるか | できない |

医師国家試験の受験資格を得る方法はいくつかありますが、基本のルートは日本の大学で医学課程の卒業です。

受験資格を得るためには日本または外国の医学課程の修了が実質必須であることから、独学で医師国家試験の受験は不可能である点に注意しましょう。

一般的に医学部は他学部に比べて偏差値が高い傾向にあります。

医学部受験予備校の医進の会は、一般的に高いとされる偏差値が60であるのに対し、医学部受験を考える際は偏差値65が最低ラインと述べています。

一般に偏差値が高いとされるのは「60」以上からであり、偏差値65以上は難関大学を目指せるレベルと言えます。

しかし、偏差値68では医学部の上位大学に合格することが難しいことがわかります。

医学部受験を考える際は、偏差値65は最低ラインであり、上位大学を狙うにはさらなる学力が必要です。

(引用元:医学部受験予備校の医進の会公式HP)

医学部の上位大学合格を目指す場合は偏差値68でも不足するほど、医学部入学の難易度は高いとわかります。

医師国家試験は受験資格を得る難易度が高い一方で、合格率は例年90%と非常に高い数字です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 92.4% |

| 2023年 | 91.6% |

| 2022年 | 91.7% |

| 2021年 | 91.4% |

| 2020年 | 92.1% |

| 2019年 | 89.0% |

(引用元:厚生労働省公式HP)

合格率は2019年のみ89%ですが、2020年以降は毎年90%を上回っています。

ただし、入学時点で偏差値65を超える学生が6年間医学課程を学んでも10人に1人不合格者が出る試験だと考えると、非常に難易度の高い試験だといえるでしょう。

6位:司法書士

(引用元:法務省公式HP)

司法書士は、不動産登記や相続手続きなどの法務事務を行える国家資格です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 法律 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 | 8,000円 |

| 学習時間 | 3,000時間 |

| 合格率 | 4~5% |

| 独学できるか | 難しい |

| 関連記事 |

受験資格がないため誰でも挑戦できますが、法律に関する幅広い知識や応用力が求められるため、非常に難易度は高い試験です。

たとえば、資格の学校TAC・ユーキャン・スタディングが公表している合格に必要な勉強時間は3,000時間と、膨大な学習量を必要とします。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 3,000時間 |

| ユーキャン | 3,000時間 |

| スタディング | 3,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

3,000時間とは、毎日1日8時間勉強して約1年の学習期間が必要になる時間です。

合格率も例年5%前後しかありません。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 5.28% |

| 2023年 | 5.2% |

| 2022年 | 5.2% |

| 2021年 | 5.1% |

| 2020年 | 5.2% |

| 2019年 | 4.4% |

(引用元:法務省公式HP)

司法書士予備試験の合格率4%前後に並ぶ合格率の低さからも、非常に難易度の高い試験であることがわかります。

司法書士試験が難しい理由として、主に下記の2つがあげられます。

| 司法書士試験が難しい理由 |

|---|

|

司法書士試験を合格するためには、総合得点の合格ラインと3つの基準点すべて満たさなければいけません。

3つの基準点は、筆記試験の「午前の部の択一式」「午後の部の択一式」「午後の部の記述式」でそれぞれ定められます。

そして、その合格ラインと基準点は受験者の得点状況に応じて毎年変動します。

| 実施年度 | 総合合格点 | 基準点(午前の部・択一式) | 基準点(午後の部・択一式) | 基準点(午後の部・記述式) |

|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 267.0点

※満点が350点に変更 |

78点 | 72点 | 83点

※満点が140点に変更 |

| 2023年 | 211.0点 | 78点 | 75点 | 30.5点 |

| 2022年 | 216.5点 | 81点 | 75点 | 35.0点 |

| 2021年 | 208.5点 | 81点 | 66点 | 34.0点 |

| 2020年 | 205.5点 | 75点 | 72点 | 32.0点 |

| 2019年 | 197.0点 | 75点 | 66点 | 32.5点 |

(引用元:法務省公式HP)

問題が簡単で受験生の得点が高くなると、連動して基準点も上がる仕組みです。

3つの基準点が足切り点となるため、苦手な科目は捨てて得意な科目で高得点を狙うという戦略が取れません。

しかし、司法書士試験は科目数が11科目と非常に多く、中には身近ではないために理解が難しい科目も含まれます。

| 司法書士試験の科目 |

|---|

|

(引用元:法務省公式HP)

出題範囲の広い11科目すべてを学ぶ必要があることが、学習量の増加と合格率の低さに繋がっています。

司法書士試験は、その膨大な学習量と合格基準をクリアする難易度から、独学のハードルが高い試験です。

受験を検討している方は、通信講座・予備校を受講することをおすすめします。

→司法書士の通信講座おすすめランキングの記事はこちら

司法書士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:伊藤塾公式HP)

司法書士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、スタディング・アガルート・伊藤塾です。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング/司法書士講座 | 司法書士合格コースコンプリート:99,000円(税込) |

|

| アガルート/司法書士試験 | 入門総合カリキュラム(フル):294,800円(税込) |

|

| 伊藤塾/司法書士試験 | 司法書士入門講座スタンダードコース:499,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

価格重視ならスタディング、フルカラーの紙教材が欲しい方はアガルート、合格実績優先なら伊藤塾を選ぶと良いでしょう。

価格重視の方向け

スタディングは低価格の通信講座を探している方におすすめです。

他社講座が30万〜50万円程度の受講料であるのに対し、スタディングなら添削指導サービスもついた司法書士合格コースコンプリートを99,000円(税込)で受講できます。

ITやAIを駆使したWEB完結型の教材・サービスである点が特徴です。

フルカラー教材が欲しい方向け

フルカラーの紙教材で学びたい方には、アガルートを選ぶと良いでしょう。

必要な情報がわかりやすく網羅されたオリジナルテキストや、5段階のフェーズで着実に実力を身につけられる記述式対策のカリキュラムなどが用意されています。

2024年度の合格率が21.9%と全国平均の約4倍の実績がある点も安心です。

合格実績重視の方向け

合格実績重視であれば、伊藤塾もおすすめです。

2023年度の最終合格者695名のうち、伊藤塾の有料講座を受講した方は合格者の60%にあたる419名だったと公表しています。

受講料が499,000円(税込)と高額ではありますが、経験豊富な講師陣・本試験の出題傾向を徹底分析した教材・充実したサポート体制など、全体的に質の高い通信講座です。

司法書士試験のおすすめ通信講座・予備校は、下記の記事で詳しく紹介しているので、ぜひご確認ください。

→司法書士の通信講座おすすめランキング9選の記事はこちら

7位:弁理士

(引用元:特許庁公式HP)

弁理士試験は、発明や意匠の権利に関する専門家である弁理士になるための国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 法律 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 | 12,000円 |

| 学習時間 | 2,000〜3,000時間 |

| 合格率 | 6~9% |

| 独学できるか | 難しい |

| 関連記事 |

弁理士は、特許庁に特許出願や意匠出願の代理人として出願を行い、特許権や意匠権の取得を支援する役割を担っています。

受験資格はありませんが、試験範囲が広く合格するためには3,000時間程度の勉強時間が必要とされる難易度の高い試験です。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 2,000〜3,000時間 |

| スタディング | 3,000時間 |

| アガルート | 3,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

3,000時間とは、1年間で学習を終わらせるためには毎日8時間の学習が必要となる、膨大な勉強時間です。

過去6年間の合格率は6.0〜9.7%と低い水準である点からも、難易度の高さがうかがえます。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 6.0% |

| 2023年 | 6.1% |

| 2022年 | 6.1% |

| 2021年 | 6.1% |

| 2020年 | 9.7% |

| 2019年 | 8.1% |

(引用元:特許庁公式HP)

弁理士試験の合格率の低さの理由は、短答式・論文式・口述式の3つの試験で合格が必要であり、試験内容ごとに異なる対策が必要である点があげられます。

選択式の短答式試験は膨大な知識のインプットを求められ、一方で論文式試験は読解力・思考力・表現力といった能力が必要です。

しかし、短答式試験は5月中旬から下旬、論文式試験は6月下旬〜7月上旬に実施されるため、間はわずか1ヶ月程度しかありません。

そのため論文式試験対策も短答式試験対策と並行して行うことになります。

独学で学習スケジュールをうまく調整し、異なる試験様式の対策を万全に行うのはハードルが高いといえるでしょう。

通信講座を活用して弁理士試験合格を目指すことをおすすめします。

→弁理士の通信講座・予備校のおすすめランキング!6社の講座を徹底比較の記事はこちら

弁理士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:アガルート公式HP)

弁理士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、アガルート・LEC東京リーガルマインド・スタディングです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| アガルート/弁理士試験 | 総合カリキュラム(民法オプションあり):239,800円(税込) ※キャンペーン価格:215,820円(税込)【8月31日23時59分まで】 |

|

| LEC東京リーガルマインド/弁理士試験 | 1年合格ベーシックコース:515,000円(税込) |

|

| スタディング/弁理士試験 | 基礎・短答・論文総合コース:99,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

合格実績を重視する方にはアガルートかLEC東京リーガルマインド、価格優先の方へはスタディングをおすすめします。

合格実績重視の方向け

合格実績を重視する方におすすめの通信講座は、2024年度の合格率27.08%(全国平均4.51倍)のアガルートと2017〜2023年初回受験合格者の5人中4人が出身のLEC東京リーガルマインドです。

アガルートは3年で受講者数が4.51倍に増加中の勢いのある通信講座で、視覚的にわかりやすいオリジナルのフルカラー教材が特徴です。

LEC東京リーガルマインドは論文試験問題の的中率が高いため、答練・模試に取り組むことで安心して本試験に臨めます。

→LEC東京リーガルマインド公式HPで弁理士講座の詳細を見る

低価格の受講料の通信講座を探している方は、スタディングを選ぶと良いでしょう。

ITを活用し無駄を省くことでコスト削減をした結果、基礎・短答・論文総合コースの受講料は99,000円(税込)と比較的手が届きやすい価格を実現しています。

弁理士の通信講座・予備校について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。

→弁理士の通信講座・予備校のおすすめランキング!6社の講座を徹底比較の記事はこちら

8位:税理士

(引用元:国税庁公式HP)

税理士試験は、税務に関する専門知識を問う国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 会計・経営・労務 |

| 受験資格 |

|

| 試験形式 | 記述式 |

| 試験日 | 8月 |

| 受験料 |

|

| 学習時間 | 1,800~2,550時間 |

| 合格率 | 15~20% |

| 独学できるか | できる |

| 関連記事 |

税理士になることで、企業や個人の税務に関する相談や税務書類の作成業務を行えます。

税理士試験は受験資格が設けられており、主な受験資格として「学識による受験資格」「資格による受験資格」「職歴による受験資格」があります。

| 学識による受験資格 |

|

|---|---|

| 資格による受験資格 |

|

| 職歴による受験資格 |

|

(引用元:国税庁公式HP)

なお上記は主な受験資格であり、その他にもさまざまな受験資格が存在するため、詳細を知りたい方は国税庁の公式HPを確認してください。

また、令和5年度(第73回)税理士試験から受験資格が緩和され、会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)は受験資格の制限なく誰でも受験できるようになりました。

税理士試験の合格率は、例年20%前後です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 16.6% |

| 2023年 | 21.7% |

| 2022年 | 19.5% |

| 2021年 | 18.8% |

| 2020年 | 20.3% |

| 2019年 | 18.1% |

(引用元:国税庁公式HP)

5%程度の合格率の国家資格もあることを考えると、難関国家資格の中では比較的高い合格率だといえるでしょう。

しかし、合格のために1,800〜2,550時間の勉強時間が必要なので、決して簡単に取得できるわけではありません。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| スタディング | 1,800〜2,550時間 |

| LEC東京リーガルマインド | 2,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

税理士試験は合計5科目の合格が必要ですが、科目別合格が認められているため、短期間で合格する方でも2年、多くの方は3〜5年程度かけて合格を目指します。

1科目ずつ受験科目を絞って勉強を進められるため、独学でも合格を目指すことは可能です。

しかし働きながら学ぶ方や学生の間に資格取得したい方などは、短期間で効率よく学べる通信講座の活用を検討してみることをおすすめします。

→税理士におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

税理士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:スタディング公式HP)

税理士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、スタディング・クレアール・LEC東京リーガルマインドです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング/税理士講座 |

|

|

| クレアール/税理士講座 |

|

|

| LEC東京リーガルマインド/税理士講座 |

|

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

ほとんどの通信講座では、税理士試験合格を目指す初学者の方がまず学ぶ科目として、必須科目である「簿記論」と「財務諸表論」をおすすめしています。

そこで、今回は「簿記論」と「財務諸表論」を同時に学べるコースを紹介します。

価格重視の方向け

価格を抑えて学びたい方向けの通信講座は、スタディングです。

20万円程度の受講料の通信講座が多い中、スタディングの簿財2科目セットパーフェクトパックは89,800円(税込)とリーズナブルな価格設定です。

WEB完結型の教材・サポート体制が用意されており、隙間時間を活用したスマホ学習がしやすい通信講座だといえます。

効率的に学びたい方向け

クレアールは、合格に必要な範囲に絞って効率的に学習する「非常識合格法」に基づいたカリキュラムが特徴的です。

また、モチベーションを保ちながらスムーズに5科目の合格を目指せるように、合格お祝い金や未受講分返金制度など、合格支援も充実しています。

模試・答練の的中率の高さで選ぶ方向け

的中率の高い模試・答練があり安心して受験できるLEC東京リーガルマインドもおすすめです。

豊富な割引制度が用意されているため、うまく活用するとお得に受講できる点も魅力でしょう。

→LEC東京リーガルマインド公式HPで税理士講座の詳細を見る

税理士合格を目指せる通信講座・予備校について、下記の記事でも詳しく紹介しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。

→税理士におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

9位:不動産鑑定士

(引用元:国土交通省公式HP)

不動産鑑定士試験は、不動産の価値を評価する専門家である不動産鑑定士になるための国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 不動産・建築 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 | 12,800円 |

| 学習時間 | 2,000~4,000時間 |

| 合格率 | 5~6% |

| 独学できるか | 難しい |

| 関連記事 |

不動産鑑定士は公正な評価を行うことが求められ、その評価結果は不動産の売買・賃貸・融資などさまざまな場面で活用されています。

受験資格がとくにない国家資格なので、学歴や年齢に関わらず誰でも挑戦できます。

資格の学校TACとアガルートによると、合格に必要な勉強時間は2,000〜4,000時間です。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 2,000〜3,700時間 |

| アガルート | 2,000〜4,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

1年の学習期間で合格を目指す場合、毎日7時間程度の勉強しなければいけません。

不動産鑑定士の試験は短答式と論文式で構成されており、短答式試験に合格した年を含めて3年以内に論文式試験に合格できれば、不動産鑑定士試験に合格となります。

論文式試験に何度も挑戦した方や、短答式試験と論文式試験対策を並行して行なった結果短答式試験で不合格になった方は、勉強時間が長くなる傾向にあります。

合格率は例年、短答式試験が35%前後、論文式試験が15%前後、全体の合格率は5%前後です。

| 実施年度 | 合格率(短答式) | 合格率(論文式) | 合格率(短答式×論文式) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 36.2% | 17.4% | 6.3% |

| 2023年 | 33.6% | 16.5% | 5.5% |

| 2022年 | 36.3% | 16.4% | 6.0% |

| 2021年 | 36.3% | 16.7% | 6.1% |

| 2020年 | 33.1% | 17.7% | 5.9% |

| 2019年 | 32.4% | 14.9% | 4.8% |

(引用元:国土交通省公式HP)

合格率からわかる通り、論文式試験は短答式試験より難易度が上がります。

論文式試験に合格するためには、言語化できるレベルで正確に知識をインプットし、白紙の解答用紙に1から文章を書けるように何度もアウトプットを繰り返す必要があります。

また、書いた文章が得点できる解答になっているかを添削指導してもらうことが、論文式試験合格のための近道です。

そのため独学で合格を目指すのではなく、通信講座・予備校を利用して試験対策をすることをおすすめします。

→不動産鑑定士におすすめの通信講座3選と失敗しない選び方の記事はこちら

不動産鑑定士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:アガルート公式HP)

不動産鑑定士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、アガルート・資格の学校TAC・LEC東京リーガルマインドです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| アガルート/不動産鑑定士試験 | 論文式試験対策パック:217,800円(税込) ※キャンペーン価格:196,020円(税込)【7月27日まで】 |

|

| 資格の学校TAC/不動産鑑定士試験 | 1年本科生:495,000円(税込) ※キャンペーン価格:475,000円(税込)【8月31日まで】 |

|

| LEC東京リーガルマインド/不動産鑑定士試験 | 短答+論文基礎コース:320,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

短答式試験学習経験者はアガルートを、短答式試験対策から取り組みたい方は、資格の学校TACとLEC東京リーガルマインドを選ぶと良いでしょう。

短答式試験学習経験者向け

アガルートが提供しているのは、短答式試験学習経験者向けの論文式試験対策パックです。

1番のポイントは、網羅生の高い教材と講義により、大量の答練を消化しなくても論文式試験に合格できる実力が身につく点です。

小問形式に対応したコンパクトな論証集や過去の本試験問題を論点別に分解した鑑定理論(演習)対策のテキストなど、効率的に学べる工夫が詰まっています。

短答式試験対策から取り組みたい方向け

短答式試験対策から取り組みたい方は、資格の学校TACとLEC東京リーガルマインドがおすすめです。

どちらも1年目に短答式試験合格を目指しながら論文式試験の基礎固めをし、2年目に本格的に論文試験対策をするコースです。

資格の学校TACは、2011年~2023年の合格者占有率が71.1%という実績と、1年目に短答式試験に合格できなくても無料で再受講できる制度により、安心して受講できます。

LEC東京リーガルマインドは、資格の学校TACより20万円程度低価格の受講料と豊富な割引制度により、リーズナブルな価格で受講できる点が魅力の通信講座です。

→LEC東京リーガルマインド公式HPで不動産鑑定士講座の詳細を見る

下記の記事で不動産鑑定士のおすすめ通信講座について詳しく紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。

→不動産鑑定士におすすめの通信講座3選と失敗しない選び方の記事はこちら

10位:一級建築士

(引用元:建築技術教育普及センター公式HP)

一級建築士試験は、建築に関する高度な専門知識と技能を問う国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 不動産・建築 |

| 受験資格 |

|

| 試験形式 |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 | 17,000円 |

| 学習時間 | 700~1,500時間 |

| 合格率 | 15〜20% |

| 独学できるか | できる |

| 関連記事 |

一級建築士になると、一般住宅から学校・病院といった大型の施設まで、どのような建物でも設計できる資格を得られます。

制限なく設計できる一級建築士に対して、二級建築士は延べ床面積や建物の高さで設計できる範囲が限定される点が、二級と一級の違いです。

なお注意事項として、一級建築士として免許登録するためには、試験合格後に2年以上の実務経験を積む必要があります。

一級建築士試験を受験するためには、学歴や資格で条件が定められています。

| 一級建築士試験の受験資格 |

|---|

|

(引用元:建築技術教育普及センター公式HP)

2019年以前は学歴要件と合わせて実務経験が必須でしたが、建築士法の改正により試験制度が変わり、2020年以降の試験では実務経験なしでも受験できるケースが生まれました。

挑戦しやすくなった一級建築士試験ですが難易度は高いままで、過去5年間の合格率は10%程度です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 8.8% |

| 2023年 | 9.9% |

| 2022年 | 9.9% |

| 2021年 | 9.9% |

| 2020年 | 10.6% |

| 2019年 | 12.0% |

(引用元:建築技術教育普及センター公式HP)

実務経験が受験条件として必須だった2019年の合格率が12.0%だった一方で、2020年以降は10%前後の水準となっています。

合格に必要な勉強時間は、学習スタート時点の知識量や実務経験の有無などにより変わります。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| スタディング | 1,000〜1,500時間 |

| 資格の学校TAC | 700時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

スタディングと資格の学校TACによると、勉強時間の目安は700〜1,500時間とのことです。

独学でも合格は目指せる試験ではありますが、試験の一つの設計製図は独学だと正誤の判断が難しいため、添削を受けた方が合格の可能性は高まるでしょう。

通信講座・予備校を受講して、添削指導を受けながら合格を目指すことをおすすめします。

→一級建築士のおすすめ通信講座8選と失敗しない講座の選び方の記事はこちら

一級建築士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:スタディング公式HP)

一級建築士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、スタディング・総合資格学院・日建学院です。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング/一級建築士試験 | 1級建築士学科・製図総合コース:99,000円(税込) |

|

| 総合資格学院/一級建築士試験 | 1級建築士合格必勝WEB(+LIVE)コース:1,078,000円(税込) |

|

| 日建学院/一級建築士試験 | 集中ゼミWebコース:110,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

低価格の講座を探している方はスタディング、添削指導を受けたい方は総合資格学院と日建学院を選ぶと良いでしょう。

価格重視の方向け

受講料を抑えて学びたい方には、スタディングがおすすめです。

1級建築士学科・製図総合コースは99,000円(税込)で、他社講座と比較すると10分の1程度の低価格で受講できます。

ただし、一級建築士試験対策で重要な設計製図の添削サービスがない点に注意が必要です。

添削指導を受けたい方向け

設計製図の添削指導が受けられる通信講座・予備校として、総合資格学院と日建学院があげられます。

総合資格学園は受講料が100万円を超える点がネックですが、その分充実した教材・添削指導・サポート体制がそろっています。

総合資格学院は、2014〜2024年の合格者占有率54.8%や2024年度の学科と製図のストレート合格者占有率51.8%など、圧倒的な合格実績を誇ります。

日建学院は、最新鋭の設備と技術を誇る自社スタジオで撮影・編集された、CGやアニメーション等も盛り込んだ高品質な映像講義が特徴です。

一級建築士の通信講座・予備校についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

→一級建築士のおすすめ通信講座8選と失敗しない講座の選び方の記事はこちら

11位:ITストラテジスト

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

ITストラテジスト試験は、情報技術を駆使した経営戦略の立案・推進力を問う、情報処理推進機構の高度情報技術者試験の一種です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | IT・情報 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 | 筆記 |

| 試験日 | 4月 |

| 受験料 | 5,700円 |

| 学習時間 | 150〜200時間 |

| 合格率 | 15%前後 |

| 独学できるか | できる |

ITストラテジスト試験は、ITの専門知識を持つだけでなく、ビジネスモデルや経営戦略をふまえた戦略策定ができる方を対象としています。

セキュリティ・システム戦略・ITを活用した戦略の策定など試験範囲が広いため、ITの知識がすでにある人にとっても難易度の高い試験です。

通信講座のスタディングと転職サイトレバテック・キャリアによると、合格に必要な勉強時間は150〜200時間です。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| スタディング | 150〜200時間 |

| レバテック・キャリア | 150〜200時間 |

(参考元:各通信講座・転職サイト公式HP)

勉強時間は学習スタート時点で持っている知識量によって、大きく差が生まれます。

ITストラジテストは誰でも受験できる試験ではありますが、受験者の多くは他のIT系資格保持者など一定のITの知識を有した方です。

そのため、初学者の方が1から学習する場合、200時間程度の勉強時間では学習量が足りなくなる可能性が高い点に注意しましょう。

試験が実施されなかった2020年を除く過去4年間の合格率は例年15%です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 15.8% |

| 2023年 | 15.5% |

| 2022年 | 14.8% |

| 2021年 | 15.3% |

| 2020年 | 実施なし |

| 2019年 | 15.4% |

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

勉強時間同様にIT系資格を保持している受験者が多い点をふまえると、15%という合格率の数字以上に難易度は高いと考えられるでしょう。

ITストラジテスト試験は独学でも合格可能ですが、効率的に対策したい方や実務経験なしで合格を目指したい方は、通信講座の受講をおすすめします。

ITストラテジストに合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:スタディング公式HP)

ITストラテジストに合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、スタディング・資格の学校TAC・LEC東京リーガルマインドです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング/ITストラテジスト講座 | ITストラテジスト初学者コース: 55,500円(税込) |

|

| 資格の学校TAC/ITストラテジスト講座 | ITストラテジスト本科生:60,000円(税込) |

|

| LEC東京リーガルマインド/ITストラテジスト講座 | ITストラテジスト試験合格講座:44,000円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

IT関連試験の初学者の方はスタディングを、応用情報技術者試験合格レベルの知識がある方は資格の学校TACとLEC東京リーガルマインドを選ぶと良いでしょう。

初学者の方向け

実務経験のない初学者を対象としている通信講座はスタディングです。

「ITストラテジスト初学者コース」は「ITパスポートコース」がセットになっており、IT初学者の方が無理なく基礎知識を習得し、着実に試験合格できる実力が身に付くように設計されています。

WEB完結型の教材で隙間時間の勉強がしやすいため、効率的に学習を進められます。

応用情報技術者試験合格レベルの知識がある方向け

応用情報技術者試験合格レベルの知識を持っている方向けの通信講座は、資格の学校TACとLEC東京リーガルマインドです。

どちらも記述式と論述式の対策をメインとしており、解説と演習問題により答案作成のテクニックを身につけます。

→資格の学校TAC公式HPでITストラテジスト講座の詳細を見る

→LEC東京リーガルマインド公式HPでITストラテジスト講座の詳細を見る

ITストラテジストの通信講座は、初学者の方であればスタディング、応用情報技術者試験合格レベルの知識がある方は資格の学校TACかLEC東京リーガルマインドを選ぶと良いでしょう。

12位:中小企業診断士

(引用元:中小企業診断協会公式HP)

中小企業診断士試験は、中小企業の経営に関する高度な専門知識を問う国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 会計・経営・労務 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 |

|

| 受験料 |

|

| 学習時間 | 800~1,000時間 |

| 合格率 | 4~7% |

| 独学できるか | できる |

| 関連記事 |

中小企業診断士になると、経営コンサルタントとして中小企業の経営改善や成長支援に携われます。

受験資格はないため、年齢や学歴に関わらず誰でも挑戦可能です。

中小企業診断士の勉強時間を調査したところ、800〜1,000時間必要だとわかりました。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 800〜1,000時間 |

| スタディング | 1,000時間 |

| LEC東京リーガルマインド | 800〜1,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

経済学・経営法務・経営情報システムなど科目数が7科目と多いため、学習時間が長くなる傾向にあります。

試験方法は1次試験の筆記が選択式、2次試験が記述式の筆記と口述式で、それぞれに合わせた対策が必要な点も、勉強時間の量や低い合格率につながっています。

過去5年間の合格率は、1次試験が30〜40%程度、2次試験が約18%です。

| 実施年度 | 合格率(1次試験) | 合格率(2次試験) | 合格率(1次試験×2次試験) |

|---|---|---|---|

| 2024年 | 27.5% | 18.7% | 5.1% |

| 2023年 | 29.6% | 18.9% | 5.6% |

| 2022年 | 28.9% | 18.3% | 5.3% |

| 2021年 | 36.4% | 18.4% | 6.7% |

| 2020年 | 42.5% | 18.3% | 7.8% |

| 2019年 | 30.2% | 18.8% | 5.7% |

(引用元:中小企業診断協会公式HP)

1次試験と2次試験の合格率をかけ合わせた全体の合格率は5.1〜7.8%と低い水準で、中小企業診断士試験の難易度の高さがうかがえます。

独学でも合格を目指せる試験ですが、試験範囲の広く試験方法ごとの対策が必要な点をふまえると、効率的に学習したい方は通信講座の利用がおすすめです。

→【中小企業診断士】おすすめの通信講座ランキング5選の記事はこちら

中小企業診断士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:クレアール公式HP)

中小企業診断士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、アガルート・クレアール・フォーサイトです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| アガルート/中小企業診断士講座 | 1次試験・2次試験対策講座【添削あり】:173,800円(税込) ※キャンペーン価格:156,420円(税込)【7月27日まで】 |

|

| クレアール/中小企業診断士講座 | 2026年合格目標1次2次ストレート合格パーフェクト先行学習コースWEB通信:250,000円(税込)

※キャンペーン価格:135,000円(税込)【6月割引価格・7月2日まで延長中】 |

|

| フォーサイト/中小企業診断士講座

※3月24日で閉講 |

バリューセット2:77,800円(税込・送料別) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

合格実績重視ならアガルート、短期間合格を目指す方はクレアール、価格優先の方はスタディングを選ぶと良いでしょう。

合格実績重視の方向け

合格率重視で通信講座を選ぶ方には、アガルートがおすすめです。

2021〜2023年度の1次試験合格率は58.33%で2次試験合格率は37.50%と、それぞれ全国平均の約2倍の合格率を誇ります。

2023年8月から添削指導を受けられるコースを選べるようになったため、記述式対策も万全に行えます。

効率的に学びたい方向け

クレアールは「非常識合格法」によるカリキュラムで効率的に学習可能です。

合格に必要な範囲に絞って学ぶため、試験範囲が広い中小企業診断士試験でも短時間で合格を目指せます。

価格重視の方向け

低価格の通信講座を探している方には、バリューセット2の受講料が77,800円(税込・送料別)のフォーサイトがおすすめです。

低価格ですがフルカラーのテキストや質問サポートなどがそろっており、コスパの良い通信講座だといえるでしょう。

※閉講しました。

下記の記事で中小企業診断士のおすすめ通信講座について紹介しているので、気になる方はご覧ください。

→【中小企業診断士】おすすめの通信講座ランキング5選の記事はこちら

13位:社会保険労務士

(引用元:全国社会保険労務士会連合会試験センター公式HP)

社会保険労務士試験は、労働法や社会保険に関する専門知識を問う国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 会計・経営・労務 |

| 受験資格 |

|

| 試験形式 | マークシート形式 |

| 試験日 | 8月 |

| 受験料 | 15,000円 |

| 学習時間 | 500~1,000時間 |

| 合格率 | 5~7% |

| 独学できるか | できる |

| 関連記事 |

試験に合格すると、企業の労務部門で給与計算や社会保険の手続き、労務管理など幅広い業務を担当する社会保険労務士の資格を得られます。

社会保険労務士には受験資格が定められており、受験するためには下記のいずれかを満たす必要があります。

| 学歴による受験資格 |

|

|---|---|

| 実務経験による受験資格 |

|

| 試験合格による受験資格 |

|

(引用元:全国社会保険労務士会連合会試験センター公式HP)

なお実務経験による受験資格は、上記の実務経験が通算3年以上あることが受験資格を満たす条件です。

社労士試験以外の国家試験は、弁理士試験・税理士試験・司法書士試験などの79種類の試験が認定されています。

資格の学校TAC・スタディング・アガルートによると、社会保険労務士合格のために必要な勉強時間は500〜1,000時間です。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 800〜1,000時間 |

| スタディング | 500〜1,000時間 |

| アガルート | 800〜1,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

試験範囲が8科目と多く科目ごとに合格基準点が定められているため、すべてクリアできるレベルまで学習するために勉強時間は長くなる傾向にあります。

最新の法改正に対応した法律や制度の知識を身につけなければいけない点も、長い勉強時間や合格率の低さの要因です。

2019年から2024年までの合格率は、5.3〜7.9%しかありません。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 6.9% |

| 2023年 | 6.4% |

| 2022年 | 5.3% |

| 2021年 | 7.9% |

| 2020年 | 6.4% |

| 2019年 | 6.6% |

(引用元:全国社会保険労務士会連合会試験センター公式HP)

合格率が10%に満たないことからも、社会保険労務士試験の難易度が高いとわかります。

社会保険労務士は、試験範囲の広さ・科目ごとに定められた合格基準点があること・最新の法律や制度の知識が必要なことの3点から、独学だと合格まで長い時間がかかってします可能性が高い試験です。

受験を考えている方は、一度通信講座の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

→社労士のおすすめ通信講座ランキング!人気の12社を徹底比較の記事はこちら

社会保険労務士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:スタディング公式HP)

社会保険労務士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、スタディング・フォーサイト・アガルートです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタディング/社会保険労務士講座 | 社労士合格コースフル:74,800円(税込) |

|

| フォーサイト/社会保険労務士講座 | バリューセット3:121,800円(税込・送料別) |

|

| アガルート/社会保険労務士講座 | 入門総合カリキュラム/フル:228,800円(税込) |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

価格最優先の方にはスタディング、コスパの良さで選ぶ方へはフォーサイト、合格実績重視の方にはアガルートをおすすめします。

価格重視の方向け

スタディングは社労士合格コースフルの受講料が74,800円(税込)と低価格な点が魅力の通信講座です。

WEB完結型のテキスト・問題集やAIを活用した学習サポートにより、隙間時間も有効活用した効率的な学習ができます。

コスパの良さ重視の方向け

フルカラーでわかりやすい紙の教材や直前対策講座などがそろったコスパの良い通信講座がフォーサイトです。

過去問をシステムで分析して作られるフルカラーテキストは、図表やイラストが多くわかりやすいと受講生に好評です。

合格実績重視の方向け

合格率を重視して通信講座を選びたい方には、2024年度合格率が35.8%のアガルートをおすすめします。

1年で試験に合格するように設計されたカリキュラムと出題カバー率が90%以上のテキストが、アガルートの高い合格率を実現しています。

社会保険労務士のおすすめ通信講座について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

→社労士のおすすめ通信講座ランキング!人気の12社を徹底比較の記事はこちら

14位:システム監督技術者

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

システム監督技術者試験は、情報システムの安全性と信頼性を評価・監査する高度な専門知識と技能を問う国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | IT・情報 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 | 10月 |

| 受験料 | 7,500円 |

| 学習時間 | 200〜300時間 |

| 合格率 | 15%前後 |

| 独学できるか | できる |

システム監督技術者は、企業や公的機関で情報システムの安全性に関するコンサルティングや監査などの業務に携われます。

受験資格はないため誰でも挑戦できますが、すでに一定のITの知識や実務経験のあるエンジニアの方が受験することが多い資格です。

そのため、難関資格ですが勉強時間は100〜300時間とそれほど長くありません。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| スタディング | 100〜300時間 |

| SHIFTフリーランス | 100〜300時間 |

(参考元:各通信講座・求職サイト公式HP)

もしIT初学者の方がシステム監督技術者に挑戦する場合、勉強時間は大幅に増える可能性がある点に留意しましょう。

2019年から2024年の合格率は、15.3〜16.7%と低めの水準です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 16.7% |

| 2023年 | 16.4% |

| 2022年 | 15.9% |

| 2021年 | 16.0% |

| 2020年 | 実施無し |

| 2019年 | 15.3% |

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

なお2020年はコロナの影響により、試験が実施されませんでした。

システム監督技術者試験は、ITの知識と実務経験がある方なら独学が可能です。

独学する場合は、テキストを利用してITの総合的な知識と監査の知識をインプットし、過去問を繰り返し解いて試験に慣れましょう。

効率的に対策したい方や独学での学習に不安のある方は、通信講座の利用を検討してみてください。

システム監督技術者に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:TAC公式HP)

システム監督技術者に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、資格の学校TACです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 資格の学校TAC/システム監査技術者講座 | システム監査技術者本科生:60,000円(税込) |

|

(参考元:資格の学校TAC公式HP)

対策講座を開講している通信講座・予備校はほとんどないシステム監督技術者ですが、業界大手の資格の学校TACには記述式試験対策ができる「システム監査技術者本科生コース」があります。

応用情報技術者試験合格レベルの知識を持っている方を対象としており、講座のメインは記述式試験合格のための答案作成テクニックの習得です。

午後Ⅱ試験対策の実力テストは講師の添削を2回受けることで、論文構成力や表現力などの合格に必要な技術を身につけられます。

資格の学校TACのシステム監査技術者本科生コースに興味が湧いた方は、ぜひ公式HPをご確認ください。

15位:行政書士

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP)

行政書士試験は、行政手続きに関する専門知識と技能を問う国家試験です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ジャンル | 法律 |

| 受験資格 | 特になし |

| 試験形式 |

|

| 試験日 | 11月 |

| 受験料 | 10,400円 |

| 学習時間 | 600~1,000時間 |

| 合格率 | 10~15% |

| 独学できるか | できる |

| 関連記事 |

行政書士は、個人や企業の各種行政手続きのサポートや相談業務を行えます。

行政書士は受験資格がなく、難易度の高い法律関係の資格の中では比較的取得しやすいため、最初のステップとして挑戦する方も多い資格です。

ただし、法律関係の中では挑戦しやすいとはいえ、決して簡単な資格ではありません。

実際に過去6年間の合格率は10.7〜14.0%と低い水準です。

| 実施年度 | 合格率 |

|---|---|

| 2024年 | 12.9% |

| 2023年 | 14.0% |

| 2022年 | 12.1% |

| 2021年 | 11.2% |

| 2020年 | 10.7% |

| 2019年 | 11.5% |

(引用元:行政書士試験研究センター公式HP)

行政書士試験では2つの科目と総合点の3つでそれぞれ合格基準点が定められており、合格するためにはすべて満たす必要があることが、合格率の低さにつながっています。

合格に必要な勉強時間を調べたところ、600〜1,000時間と多くの学習が必要だとわかりました。

| 通信講座 | 勉強時間 |

|---|---|

| 資格の学校TAC | 800時間 |

| アガルート | 600〜1,000時間 |

| 伊藤塾 | 600〜1,000時間 |

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

学習スタート時点の法律に関する知識がない方だと、内容を理解するのに多くの時間がかかり、合格まで2〜3年程度かかる可能性もあります。

司法書士や弁理士などの他の法律関係の国家資格に比べると取得しやすい行政書士ですが、法律関係について学んだことのない方にとっては難易度の高い試験です。

独学でも取得可能ですが、スムーズに学習を進めたい方やわからない点は質問して解決したい方は、通信講座の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

→行政書士の通信講座おすすめランキングの記事はこちら

行政書士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校

(引用元:アガルート公式HP)

行政書士に合格するためにおすすめの通信講座・予備校は、フォーサイト・伊藤塾・アガルートです。

| 予備校・講座名 | コース・受講料 | 特徴 |

|---|---|---|

| フォーサイト/行政書士講座 | バリューセット3:94,800円(税込・送料別) |

|

| 伊藤塾/行政書士講座 | 行政書士合格講座スタンダードコース:238,000円(税込) |

|

| アガルート/行政書士講座 | 入門総合カリキュラムフル:327,800円(税込) ※キャンペーン価格:295,020円(税込)【11月3日まで】 |

|

(参考元:各予備校・通信講座公式HP)

コスパの良さ重視の方ならフォーサイト、合格後の活動も考えて選ぶ方へは伊藤塾、合格率を優先する方にはアガルートをおすすめします。

コスパの良さ重視の方向け

コスパの良い通信講座を探している方は、94,800円(税込・送料別)で合格に必要な教材・サポートがそろった講座を受講できるフォーサイトがおすすめです。

とくに図やイラストが豊富なフルカラーテキストがわかりやすいと受講生から支持されています。

合格後も見据えて選ぶ方向け

合格後も見据えて通信講座を選ぶ方は、法律関係の資格に強い伊藤塾を選ぶと良いでしょう。

行政書士同士の情報交換・交流・勉強会などを行なっている同窓会「秋桜会」に参加できる点が魅力です。

合格率重視の方向け

2024年度合格率56.11%の実績があるアガルートもおすすめです。

合格者のうち一発合格者が171名、勉強開始1年以内に合格した方が95.32%と、短期間で効率的に合格できる実力が身に付くことがわかります。

行政書士のおすすめ通信講座について詳しく知りたい方は、下記の記事をごらんください。

→行政書士の通信講座おすすめランキングの記事はこちら

国家資格の難易度をジャンルごとで比較

国家資格の取得を検討する際、自分の興味のある分野や仕事に活かせる内容の難易度を知りたい方も多いのではないでしょうか。

そこで、下記の4つのジャンルごとに国家資格の難易度を比較します。

| 国家資格のジャンル |

|---|

|

法律系の国家資格には司法試験・司法書士・行政書士などがあり、全体的に合格率・勉強時間の観点から難易度が高い傾向です。

不動産・建築系の国家資格には、挑戦しやすく業界での転職・キャリアアップを目指せる宅地建物取引士やマンション管理士などがあります。

IT・情報処理系の国家資格は情報処理推進機構がレベルごとに分類しており、いずれも受験資格はありませんが、初学者はレベルの低いITパスポートや基本情報技術者などから取り組むことをおすすめします。

医師国家試験や介護福祉士などの医療・介護・福祉系の国家資格は生命や健康に関わるため、指定の大学・専門学校などの卒業や数年単位での実務経験が受験資格として定められているケースが多いのが特徴です。

ジャンルごとに難易度が高い資格と低い資格があるので、初学者の方は興味のあるジャンルの中で比較的難易度の低い国家資格から挑戦し、段階を踏んで難易度をあげていくことをおすすめします。

法律系の国家資格

(引用元:法務省公式HP)

まずは法律系の国家資格を5つ紹介します。

| 国家資格名 | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|

| 司法試験予備試験 | 2,000~8,000時間 | 4%前後 | 特になし |

| 司法試験 | 3,000~6,000時間 | 30~45% |

|

| 司法書士 | 3,000時間 | 4~5% | 特になし |

| 行政書士 | 600~1,000時間 | 10~15% | 特になし |

| 知的財産管理技能検定3級 | 50時間 | 60〜70%前後 | 特になし |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

法律系の国会資格には比較的難易度の高い資格が多く存在します。

司法試験予備試験や司法書士は合格率が4%程度と非常に低い水準で、数年かけても合格できない方がいるほどに難易度の高い資格です。

司法試験は合格率が30~45%と高く挑戦しやすいように見えますが、予備試験合格もしくは法科大学を修了というハードルが高い受験資格があります。

法律系の上位資格を目指す方が最初のステップとして取り組むことの多い行政書士でも、必要な勉強時間は600~1,000時間、合格率は10~15%と、簡単に合格できる資格ではありません。

知的財産分野について基礎的な知識が問われる知的財産管理技能検定3級は、法律系の中では珍しく初学者の方でも挑戦しやすい国家資格です。

法律系の国家資格は一般の方には馴染みがないため理解が難解で、かつ学習範囲が広くなりがちなことから、難易度は高くなる傾向にあります。

資格取得を目指す際はしっかりと勉強時間を確保したうえで、通信講座・予備校などを利用して着実に合格に必要な実力を身につけましょう。

司法試験予備試験・司法書士・行政書士・知的財産管理技能検定のおすすめ通信講座を下記の記事でそれぞれ紹介しているので、資格取得を目指す方は参考にしてください。

→司法試験・予備試験におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

→司法書士の通信講座おすすめランキング9選の記事はこちら

→行政書士の通信講座おすすめランキング18社の記事はこちら

→知的財産管理技能検定におすすめの通信講座4選と失敗しない選び方の記事はこちら

不動産・建築系の国家資格

(引用元:国土交通省公式HP)

次に、不動産・建築系の国家資格を比較しましょう。

| 国家資格名 | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|

| 不動産鑑定士 | 2,000~4,000時間 | 5~6% | 特になし |

| 一級建築士 | 700~1,500時間 | 15〜20% |

|

| 土地家屋調査士 | 800〜1,200時間 | 8〜10% | 特になし |

| マンション管理士 | 500時間 | 8〜9% | 特になし |

| 宅地建物取引士 | 300〜400時間 | 15〜18% | 特になし |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

5つの不動産・建築系の国家資格のうち一級建築士のみ受験資格が定められており、初学者が挑戦できる資格ではありません。

不動産鑑定士に受験資格はありませんが、必要な勉強時間が2,000~4,000時間と長く、合格率は5~6%と低いことから、非常に難易度の高い国家資格だといえます。

土地家屋調査士は不動産鑑定士と比較すると勉強時間・合格率とともにハードルが低いですが、2年程度で合格する方が多く、決して簡単な国家資格ではありません。

比較的難易度が低いのがマンション管理士と宅地建物取引士で、不動産・建築系の業界で転職やキャリアアップを目指す方におすすめです。

不動産・建築系の国家資格に興味がある方は、まずは手が届きやすいマンション管理士と宅地建物取引士の受験を検討すると良いでしょう。

→マンション管理士におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

→宅建士におすすめの通信講座7選!初心者でも失敗しない選び方の記事はこちら

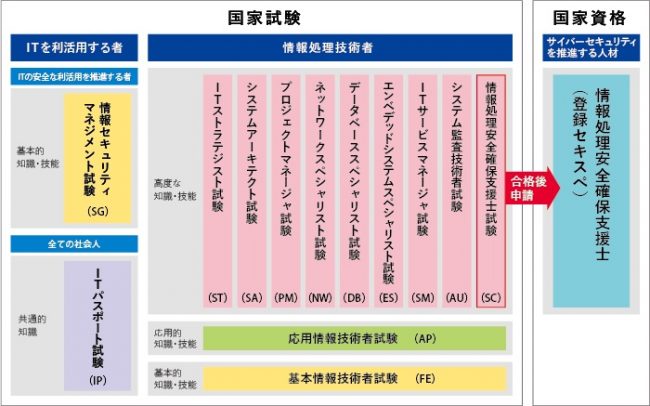

IT・情報処理系の国家資格

(引用元:情報処理推進機構公式HP)

IT・情報処理系の国家資格は、情報処理推進機構がレベル分けをしています。

| 難易度 | 国家資格名 | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|---|

| レベル4 | ITストラテジスト | 150〜200時間 | 15%前後 | 特になし |

| システムアーキテクト試験 | 100〜200時間 | 13〜15% | 特になし | |

| プロジェクトマネージャ試験 | 50〜500時間 | 13〜15% | 特になし | |

| ネットワークスペシャリスト試験 | 50〜100時間 | 14〜16% | 特になし | |

| データベーススペシャリスト試験 | 150〜200時間 | 15〜18% | 特になし | |

| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 400〜500時間 | 17〜18% | 特になし | |

| ITサービスマネージャ試験 | 100〜150時間 | 13〜15% | 特になし | |

| システム監督技術者 | 200〜300時間 | 15%前後 | 特になし | |

| 情報処理安全確保支援士 | 200~600時間 | 20%前後 | 特になし | |

| レベル3 | 応用情報技術者 | 500時間 | 20%前後 | 特になし |

| レベル2 | 基本情報技術者 | 200時間 | 22〜27% | 特になし |

| 情報セキュリティマネジメント試験 | 200時間 | 50〜60% | 特になし | |

| レベル1 | ITパスポート | 180時間 | 50%前後 | 特になし |

(参考元:情報処理推進機構公式HP・各通信講座公式HP)

いずれも受験資格はないため、レベルに関わらず誰でも受験できます。

しかし、レベル4にあたる9つの国家資格の試験は下位資格の知識があることを前提としているため、初学者の方がいきなり受験するのはおすすめしません。

レベル4を受験する方の多くはITの知識や実務経験がある方なので、もし初学者の方が挑戦するなら上記の勉強時間以上に学習が必要となるでしょう。

IT・情報処理系の国家資格の取得を目指す場合は、ITパスポートや基本情報技術者などから挑戦することをおすすめします。

→ITパスポートにおすすめの通信講座11選と失敗しない選び方の記事はこちら

→基本情報技術者におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

医療・介護・福祉系の国家資格

(引用元:建築技術教育普及センター公式HP)

最後に、医療・介護・福祉系の国家資格の難易度について紹介します。

| 国家資格名 | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|

| 医師国家試験 | 6年間 | 90%前後 |

|

| 介護福祉士 | 250時間 | 70%前後 |

|

| 保育士 | 100〜180時間 | 20%前後 |

|

| 柔道整体師 | 3年 | 60%前後 | 柔道整復学科のある4年制大学・3年制の短期大学・専門学校のいずれかを卒業する |

| 理学療法士 | 3年 | 70〜90% |

|

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

医療・介護・福祉系の国家資格は人々の生命や健康に関わるため、多くの場合受験資格が定められています。

たとえば医師国家試験は、日本の大学で医学課程を6年間学び卒業することが実質必須であり、受験資格を満たす難易度が非常に高い国家資格です。

介護福祉士・柔道整体師・理学療法士も、指定の大学・専門学校などの卒業もしくは数年単位での実務経験が受験資格として定められているため、初学者がすぐに取得できる国家資格ではありません。

一方で、保育士は受験資格のひとつが日本の大学・短期大学・専門学校のいずれかを卒業と比較的条件を満たしやすく、医療・介護・福祉系の国家資格の中では挑戦しやすいといえます。

医療・介護・福祉系の国家資格の多くは、指定の学校で知識や技能を学んだ方や現場で実務経験を積んだ方向けです。

初学者の方が資格取得を目指す場合、受験資格を得るために数年必要なケースが多いと事前に理解しておきましょう。

介護福祉士・保育士の資格取得を目指す方は、下記の記事でおすすめ通信講座について紹介しているので、ぜひご覧になってください。

→介護福祉士の資格を取るなら!おすすめの通信講座7選と失敗しない選び方の記事はこちら

→保育士の通信講座おすすめランキング!9社の口コミや費用・合格率を徹底比較の記事はこちら

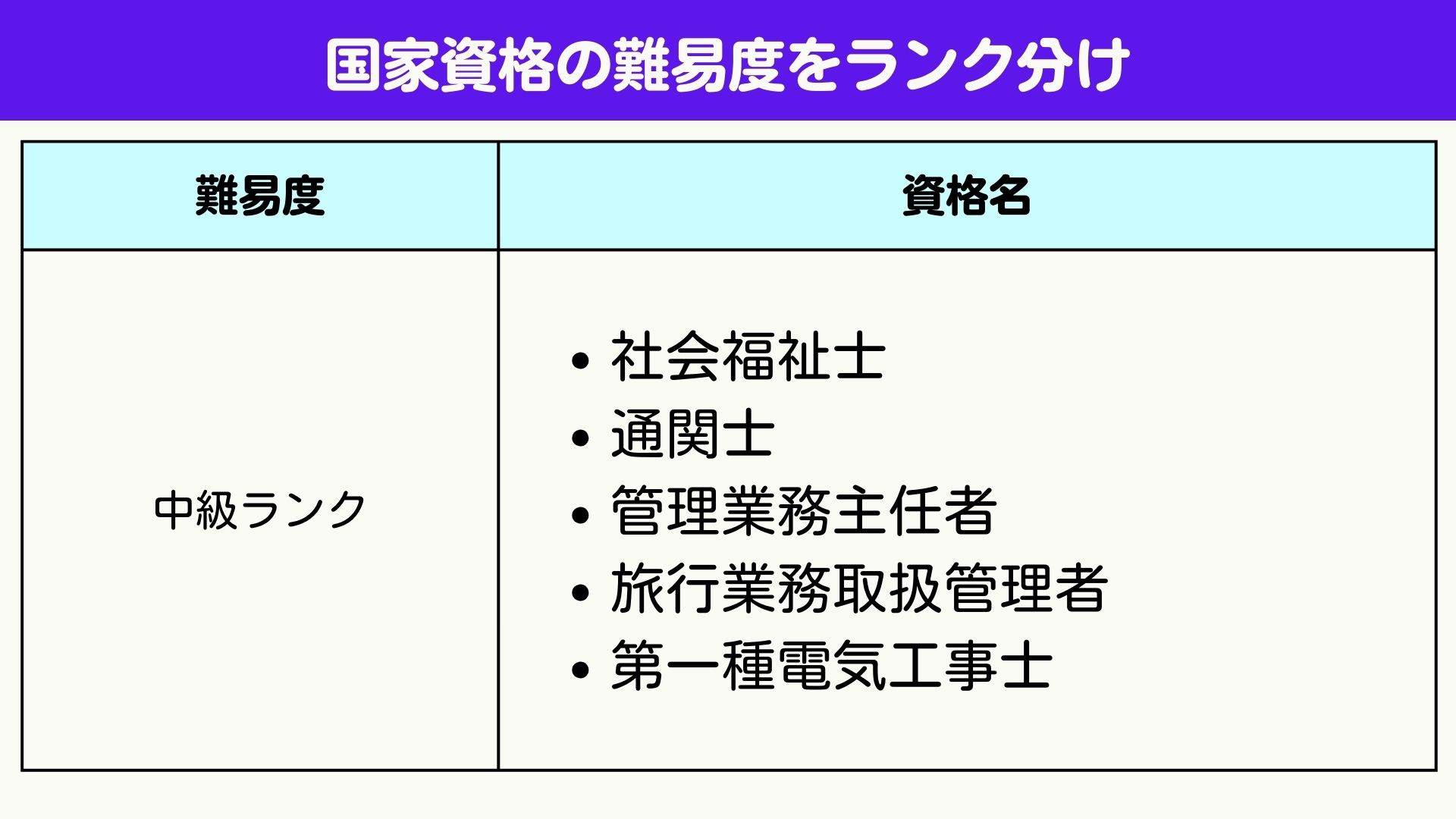

比較的簡単に取れる国家資格も!人気の国家資格をランク分け

「国家資格は難しくて自分には手が届かない」と思っている方もいるのではないでしょうか。

国家資格の中には初学者でも挑戦しやすい比較的難易度の低い資格も存在します。

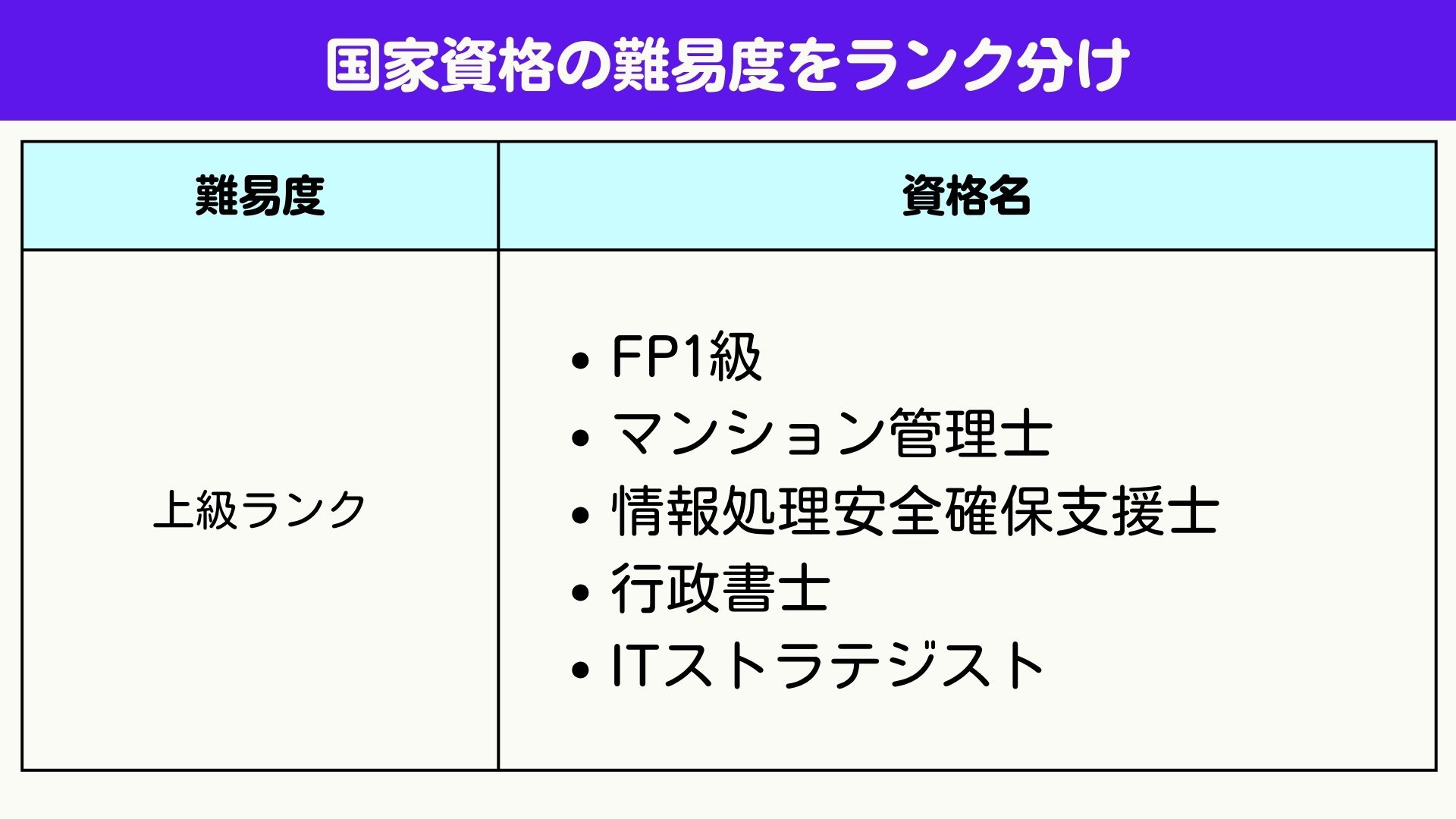

| 難易度 | 国家資格 |

|---|---|

| 初級ランク |

|

| 中級ランク |

|

| 上級ランク |

|

難易度が低い国家資格には、ファイナンシャルプランナー(FP)3級・二級ボイラー技士・ITパスポートなど、受験資格がなく挑戦しやすい資格が多く存在します。

初級ランクは勉強時間が短く合格率も高いため、働きながらでも資格取得できる可能性が高い国家資格です。

勉強時間が300〜400時間程度で合格率が10〜30%程度と簡単には取得できませんが、働きながらでも1年以内に合格を目指せるのが中程度の国家資格です。

中級ランクの国家資格としては、通関士・管理業務主任者・第一種電気工事士などがあげられます。

上級ランクは、実務経験がある方向けだったり合格率が10%前後しかなかったりと、初学者には挑戦ハードルが高い国家資格だといえます。

難関国家資格でもマンション管理士や行政書士など受験資格がない国家資格も存在しますが、勉強時間が長く合格率が低いため、取得を目指す際は覚悟を持って挑む必要があるでしょう。

自分が資格取得にどれくらいの時間や労力をかけられるかを考えた上で、無理なく合格を目指せるランクの国家資格に挑戦することをおすすめします。

初級ランク

まずは比較的簡単に取れる初級ランクの国家資格を紹介します。

| 国家資格名 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|---|

| ファイナンシャルプランナー(FP)3級 | 会計・経営・労務 | 80〜150時間 | 70~80% | 特になし |

| 二級ボイラー技士 | 製造 | 50~200時間 | 50~60% | 特になし |

| 衛生管理者 | 製造 |

|

|

など学歴・実務経験の要件 |

| ITパスポート | IT・情報 | 180時間 | 50%前後 | 特になし |

| 調理師 | 料理 | 90~360時間 | 60〜70% | 中学校卒業以上かつ2年以上調理業務に従事した者 |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

ファイナンシャルプランナー(FP)3級・二級ボイラー技士・ITパスポートは受験資格がなく、勉強時間は200時間以内かつ合格率が50%以上と挑戦しやすい国家資格です。

ファイナンシャルプランナー(FP)3級とITパスポートは、比較的馴染みがあるため学びやすく、日常生活でも役立つお金やITの知識が身に付くことから、受験者が多く人気があります。

衛生管理者と調理師は学歴や実務経験が受験資格として定められていますが、取得すると職場でのキャリアップを目指せるため、関連業務を仕事としている方にとってはメリットが大きいといえます。

それぞれの国家資格を学べる通信講座について下記の記事で紹介しているので、いずれかの資格取得を目指す方はぜひ参考にしてください。

→ファイナンシャルプランナー(FP)におすすめの通信講座8選と失敗しない選び方の記事はこちら

→ボイラー技士におすすめの通信講座7選と失敗しない選び方の記事はこちら

→衛生管理者におすすめの通信講座7選と失敗しない選び方の記事はこちら

→ITパスポートにおすすめの通信講座11選と失敗しない選び方の記事はこちら

→調理師免許におすすめの4つの通信講座と失敗しない選び方!の記事はこちら

中級ランク

中級ランクの国家資格は初級ランクより難易度が上がりますが、働きながらでも比較的挑戦しやすい国家資格です。

| 国家資格名 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|---|

| 社会福祉士 | 福祉 | 300時間 | 25〜30% |

など12のルートのいずれかに当てはまる |

| 通関士 | 会計・経営・労務 | 400時間 | 10〜15%前後 | 特になし |

| 管理業務主任者 | 不動産・建築 | 300時間 | 20〜23% | 特になし |

| 旅行業務取扱管理者 | 旅行・観光 | 300時間 | 10〜20%前後 | 特になし |

| 第一種電気工事士 | 製造 | 300時間 | 30%前後 | 特になし |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

例としてあげた5つの中級ランクの国家資格の中で、社会福祉士は唯一受験資格が定められています。

受験資格を満たすルートは12パターンあり、たとえば4年制大学卒業して社会人から取得を目指す方であれば、社会福祉士学科を設ける専門学校で1年以上学ぶと受験資格を満たせます。

通関士・管理業務主任者・旅行業務取扱管理者・第一種電気工事士はいずれも受験資格がないため、誰でも挑戦できます。

必要な勉強時間は300〜400時間と毎日1時間学べば約1年で学び終えるので、働きながらでも合格を目指すことが可能です。

とくに通関士と管理業務主任者は設置義務のある国家資格なので、取得できればキャリアアップや資格取得手当ての支給を期待できるため、目指す価値が高いでしょう。

社会福祉士・通関士・旅行業務取扱管理者のおすすめ通信講座を、下記の記事で紹介しています。

効率的に資格取得を目指したい方はぜひ参考にしてください。

→社会福祉士通信講座のおすすめ6選と失敗しない選び方!の記事はこちら

→通関士におすすめの通信講座9選と失敗しない選び方の記事はこちら

→旅行業務取扱管理者のおすすめ通信講座5選と失敗しない選び方の記事はこちら

上級ランク

上級ランクの国家資格は、必要な勉強時間が長かったり合格率が低かったりと難易度が高く、しっかりと勉強時間を確保して対策する必要があります。

| 国家資格名 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格の有無 |

|---|---|---|---|---|

| ファイナンシャルプランナー(FP)1級 | 会計・経営・労務 | 450〜600時間 | 7〜18% |

|

| マンション管理士 | 不動産・建築 | 500時間 | 8〜9% | 特になし |

| 情報処理安全確保支援士 | IT・情報 | 500時間 | 20%前後 | 特になし |

| 行政書士 | 法律 | 600~1,000時間 | 10~15% | 特になし |

| ITストラテジスト | IT・情報 | 150〜200時間 | 15%前後 | 特になし |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

ファイナンシャルプランナー(FP)1級は受験資格として実務経験が定められているため、初学者がすぐに挑戦できる国家資格ではありません。

実務経験のある方がさらなるキャリアアップを目指すときに挑戦する資格だといえるでしょう。

マンション管理士と行政書士は受験資格がないため誰でもチャレンジできます。

しかし、マンション管理士は勉強時間が500時間で合格率が8〜9%、行政書士は勉強時間が600~1,000時間で合格率が10~15%と、どちらも合格のハードルが高い国家資格です。

情報処理安全確保支援士とITストラテジストは、どちらも情報処理推進機構が定めたレベル区分で最高難易度のレベル4に該当します。

受験者の多くはITの知識と実務経験があるため、初学者の方が挑戦する場合は上記の表の勉強時間や合格率以上に難易度が上がるでしょう。

上位ランクの国家資格は独学では取得が難しいため、通信講座・予備校の利用を検討することをおすすめします。

ファイナンシャルプランナー・マンション管理士・情報処理安全確保支援士・行政書士のおすすめ通信講座を下記の記事で紹介しているので、資格取得を目指す方は一度ご覧になってください。

→ファイナンシャルプランナー(FP)におすすめの通信講座8選と失敗しない選び方の記事はこちら

→マンション管理士におすすめの通信講座6選と失敗しない選び方の記事はこちら

→情報処理安全確保支援士資格におすすめの通信講座4選と失敗しない選び方の記事はこちら

→行政書士の通信講座おすすめランキング18社の記事はこちら

将来性のある国家資格

「時間やお金をかけて取得するなら、将来性のある国家資格を取得したい」と思う方も多いのではないでしょうか。

| 将来性のある国家資格 |

|---|

|

将来性のある国家資格を選ぶポイントは、「独占業務資格」であること、資格を活かす業界の伸び代があること、就職・転職・独立開業などキャリアで活かせることの3つです。

就職・転職で活かせる国家資格は日商簿記検定・基本情報技術者・宅地建物取引士などさまざまで、目指す業界で必要とされる資格を選ぶ必要があります。

独立開業・フリーランスを目指す方は、固定の取引先をみつければ安定しやすい社会保険労務士・司法書士・税理士やオンラインでも働ける登録日本語教員・キャリアコンサルタントがおすすめです。

自分が将来的にどのようなキャリアを目指したいのかを考え、資格自体の需要が続く独占業務があったりや業界が伸びていたりする国家資格を選びましょう。

将来性のある国家資格とは?

将来性のある国家資格を見極めるポイントは、下記の3つです。

| 将来性のある国家資格 |

|---|

|

(参考元:アガルート公式HP・DMM WEBCAMP公式HP・ユーキャン公式HP)

1つ目のポイントは「業務独占資格」であるかどうかです。

業務独占資格とは、司法書士や弁理士など有資格者のみが仕事を行える資格です。

専門性が高く、需要が途切れにくい傾向にあります。そのため、職に困らない資格を探している方には有力な選択肢となるでしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

専門性の高い職業で活躍できるため、安定した収入を得ることが可能です。

また独立開業することも可能で、高い自由度と高い報酬を得られる可能性があります。

ITや医療・福祉など今後需要が増える業界の国家資格も、将来性のある国家資格です。

これからも業績が伸びていく業界に即している資格は、将来性がある資格です。

(引用元:DMM WEBCAMP公式HP)

必要とされる国家資格は時代とともに変化するため、数年先でも需要があるかどうかにも注目しましょう。

たとえば、目まぐるしく発展しているIT業界や少子高齢化により人手不足が加速する医療・福祉業界は、今後も需要が伸び続けると考えられます。

最後のポイントは、就職・転職・独立開業など仕事に活かせるかどうかです。

資格を取得しておくことで、転職の際に選べる職業や業種の幅が広がります。応募条件として特定の資格を取得していること、となっているケースもあるため、資格を取得しておけばチャレンジできる業種も多くなります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

国家資格を取得しても、活かせる機会がなければ意味がありません。

就職・転職を考えたときに企業から必要とされたり、独立開業できるような専門性の高さがあったりすると、将来的なキャリア形成に役立ちます。

就職や転職で有利な需要のある国家資格

具体的に就職・転職で役立つ国家資格として、下記の資格があげられます。

| ジャンル | 国家資格 |

|---|---|

| 事務系 |

|

| IT・情報処理系 |

|

| 不動産・建築系 |

|

| 金融・コンサル系 |

|

| 医療・介護・福祉系 |

|

(参考元:各通信講座公式HP)

就職・転職において希望者の多い事務系のおすすめの国家資格は秘書検定です。

秘書検定は、電話や来客対応のマナー・正しい敬語の使い方など、ビジネスマナーのスキルを証明する資格です。学生の受験者も多く、特に就職・転職時に大きなアピールポイントになります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

秘書検定を取得していると、事務職に必須の一般常識やビジネスマナーを持っていることを証明できるため、他の人よりも有利になるでしょう。

経理・財務職でも喜ばれる日商簿記検定やExcelやWordなどのスキルを証明できるMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)もおすすめです。

近年IT業界は人材不足が深刻化しており、IT・情報処理系の資格は就職・転職に非常に有利です。

IT業界への転職を希望しているものの、まだ道筋がはっきりと見えていないというケースであれば、まずはITパスポート試験にチャレンジしましょう。

(引用元:マイナビAGENT公式HP)

プログラマーやシステムエンジニアなどを目指す方は基本情報技術者を、一般的なITスキルのアピールとして取得するならITパスポートが、初学者からでも目指しやすい資格です。

不動産・建築系の業界への就職・転職を考えている方には、宅地建物取引士と管理業務主任者をおすすめします。

宅地建物取引士は、一般財団法人不動産適正取引推進機構が主催する国家資格のひとつで、不動産取引において重要事項の説明や契約書面の交付といった業務を担当できます。不動産会社に欠かせない存在であるため、転職にも役立つでしょう。

(引用元:マイナビAGENT公式HP)

とくに宅地建物取引士は毎年20万人前後が受験する人気資格で、設置義務や独占業務により不動産取引を行う企業で一定の需要があります。

金融・コンサル系の国家資格は、就職・転職はもちろん日常生活でも活かせるため取得メリットが大きい資格だといえます。

金融系の代表的な国家資格として、ライフプランに合わせたお金のアドバイスをするファイナンシャルプランナーがあげられます。

新卒で金融機関に入社し、個人営業部門に配属された人がまず初めに取るように推奨される資格の筆頭がFP3級です。

ファイナンシャルプランナーの資格は、銀行・証券・保険問わず金融業界の、特に「個人営業」を行う際に役立つ資格であると言えるでしょう。

(引用元:アガルート公式HP)

ファイナンシャルプランナーを取得することで、金融業界の個人営業を行う際に役立つ知識が身に付きます。

一方で企業を対象に経営のコンサルティングを行いたい方は、中小企業診断士を選びましょう。

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う経営コンサルタントのスペシャリストです。

例えば評論家・経営者・中央大学大学院客員教授として活躍されている勝間和代さんなども保有している資格です。

金融業界では出世につながる資格の1つであるとされています。

(引用元:アガルート公式HP)

中小企業診断士は金融業界で出世にもつながりやすい点が魅力です。

医療・介護・福祉系は、高齢化社会の進展により常に人材が求められている分野です。

日本は、高齢化が進み、要介護者の増加が予想されています。今後も高齢者施設やデイサービスセンター、在宅サービス事業所など、介護福祉士が活躍する場は増えるでしょう。

(引用元:ユーキャン公式HP)

今後も需要が増える介護福祉士や保育士などの国家資格を取得することで、安心して就職・転職先を探せます。

就職・転職に役立つ国家資格はたくさんあります。

自分の興味・関心に合った分野を選び、将来のキャリアプランに役立つ資格を取得しましょう。

独立開業やフリーランスにおすすめの国家資格

国家資格は、独立開業やフリーランスを目指す上で強力な武器となります。

独立開業やフリーランスを目指す方におすすめの国家資格は下記の5つです。

| 独立開業やフリーランスにおすすめの国家資格 |

|---|

|

(参考元:各通信講座公式HP)

社会保険や労働に関する法律家の社会保険労務士や法務事務を行う司法書士、会社経営に欠かせない税務のプロの税理士は、顧問先となる会社をいくつか開拓できれば安定して収入を得やすい国家資格です。

司法書士・公認会計士・税理士などが開業しやすい資格として知られています。司法書士は、試験合格後すぐに独立することも可能なため、早くに開業したいと考える方におすすめの資格のひとつです。

(引用元:マネーフォワードクラウド公式HP)

少しでも早く独立したいと考えている方には、試験合格後の実務経験がなくても資格保有者として働ける司法書士をおすすめします。

外国人へ日本語を教える登録日本語教員や就職・転職のサポートやアドバイスをするキャリアコンサルタントは、オンラインでもサービスを提供しやすいため、フリーランスとして働きやすいといえます。

コロナ渦の中でオンラインが普及し、在宅勤務が進んだことで副業での独立がとてもしやすくなったと感じています。

副業でキャリアコンサルタントとして経験を積み、独立するスタイル希望する人がこれから増えていくと思っています。

(引用元:note_キャリアコンサルタントの稼ぎ方と独立・副業の収入について)

キャリアコンサルタントとして独立して15年目で一般社団法人キャリアラボで代表理事をされている松田剛典さんは、オンラインの普及により副業で経験を積んで独立するスタイルが増えていくだろうと述べています。

独立開業やフリーランスとして働きやすい国家資格とはいえ、資格を取得してすぐに安定して収入を得られるようになるのは難しいでしょう。

資格取得した後はまず企業で働いたり副業したりして、経験や人脈を得てから独立開業やフリーランスを目指すことをおすすめします。

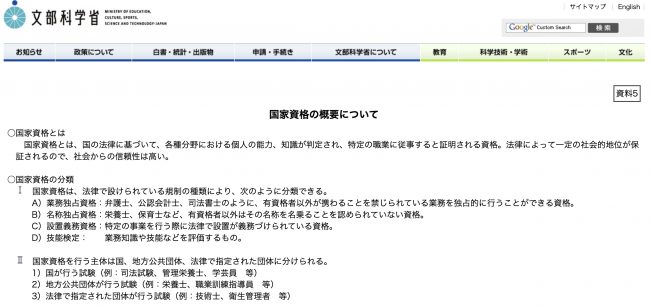

国家資格とは?

(引用元:文部科学省公式HP)

国家資格は、国の法律に基づいて定められた、特定の職業に従事するために必要な知識や技能を証明する資格です。

国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い。

(引用元:文部科学省公式HP)

国家資格は社会的信用度が高いので、取得することで就職や転職が有利になったり、独立開業に役立ったりするメリットがあります。

国家資格について、下記の3つの観点からさらに詳しくみていきましょう。

| 国家資格について |

|---|

|

国家資格は法律によって定められた規制の種類により、「業務独占資格」「名称独占資格」「設置義務資格(必置資格)」「技能検定」の4つの区分に分類されています。

国により法的に定められた資格であるか否かが、国家資格と民間資格の違いです。

国家資格の中には、その難易度や知名度から「3大国家資格」「5大国家資格」と呼ばれる資格があります。

「3大国家資格」と「5大国家資格」はあくまで一般的に呼ばれているだけで法的根拠などはありませんが、4つの区分や民間資格との違いは法的に定められたもので、扱いを間違えると法律違反となってしまうため気をつけましょう。

国家資格の種類

国家資格は法律で設けられている規制の種類により、以下の4つに分類されます。

| 国家資格の種類 | 内容 |

|---|---|

| 業務独占資格 | 有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。 |

| 名称独占資格 | 有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。 |

| 設置義務資格(必置資格) | 特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている資格。 |

| 技能検定 | 業務知識や技能などを評価するもの。 |

(引用元:文部科学省公式HP)

業務独占資格とは、その資格を取得している人のみが仕事を行える資格です。

たとえば、下記のような資格が業務独占資格です。

| 業務独占資格の例 |

|---|

|

(参考元:文部科学省・各通信講座公式HP)

専門性が高い資格や人命に関わるような資格が、業務独占資格として認定されています。

なお、独占業務資格は後述する「名称独占資格」も兼ねています。

名称独占資格は、国家が特定の名称を保護し、消費者の利益を守るために設けられる資格です。

名称独占資格として定められている資格の一例として、下記の資格があげられます。

| 名称独占資格の例 |

|---|

|

(参考元:文部科学省・各通信講座公式HP)

なお、名称独占資格にあたる業務は無資格者が取り組んでも罰せられることはありません。

ただし、名称独占資格を肩書として名乗ったり、名刺に記載したりできるのは、有資格者のみです。

特定の事業を行うために、国家資格を有する者を一定数以上配置することが義務付けられている国家資格を、設置義務資格(必置資格)といいます。

設置義務資格(必置資格)とは、たとえば下記のような資格があてはまります。

| 設置義務資格(必置資格)の例 |

|---|

|

(参考元:文部科学省・各通信講座公式HP)

設置義務資格の保持者が必須の企業や事業者は有資格者がいないとその業務を行えないため、取得すると就職や転職で有利になる資格が多数あります。

技能検定は、国家が職業能力の向上を図るために設けた国家資格です。

| 技能検定の例 |

|---|

|

(参考元:文部科学省・各通信講座公式HP)

試験に合格すると合格証書が発行され「技能士」と名乗ることができ、資格を持っていない方との差別化ができます。

国家資格の4つの区分は、それぞれ異なる目的により定められており、法律で規制される範囲もさまざまです。

国家資格と民間資格の違い

国家資格は法律によって定められた資格で、国家資格以外の資格はすべて民間資格に分類されます。

| 国家資格 | 民間資格 | |

|---|---|---|

| 資格を定める主体 |

|

下記のような民間団体

|

| 資格の例 |

|

|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

(参考元:文部科学省・各通信講座公式HP)

国家資格は法的に定められた資格なので社会的信用度が高く、資格によっては特定の業務に必須だったり有資格者のみ名乗れたりと、就職や転職で有利になります。

その反面、受験資格が定められていたり膨大な学習が必要だったりと、取得難易度が比較的高い点がデメリットです。

国家資格の一例として、司法書士・中小企業診断士・行政書士・管理栄養士・社会保険労務士などがあげられます。

一方で民間資格は、財団法人や社団法人などの民間団体が主催しており、受験資格・費用・学習難易度などの面で取得のハードルが低い資格がほとんどです。

知名度や社会的信用度が高い民間資格もありますが、キャリアに活かすという点ではあまり価値が高くない資格も多い点に注意が必要です。

有名な民間資格として、TOEIC・インテリアコーディネーター・簿記検定・秘書検定・臨床心理士などがあります。

国家資格と民間資格は、主体となる団体やメリット・デメリットなどが異なります。

自分の目標やキャリアプランに応じて、取得する資格を選びましょう。

3大国家資格・5大国家資格・7大国家資格

国家資格には、難易度によって3大国家資格や5大国家資格と呼ばれるものがあります。

| 3大国家資格 |

|

|---|---|

| 5大国家資格 | 3大国家資格に加えて

|

3大国家資格と5大国家資格は国による認定ではなく、一般的に分類されるため、明確に定められているわけではありません。

そのため、3大国家資格の「医師」を入れずに「不動産鑑定士」を入れて、弁護士・公認会計士・不動産鑑定士が3大国家資格と呼ばれることもあります。

なお、7大国家資格と一般的に呼ばれるものはありません。

国家資格の取得は難しいですか?

国家資格と聞いて、難しいイメージを持つ方も多いのではないです。

| 国家資格の取得は難しいですか? |

|---|

|

気にな勉強時間が必要だったり、合格率が10%以下だったり、困難度の高い国家資格が多いのは事実です。

しかし国家資格の中には、講習を修了するだけで取得できたり必要な学習時間が100時間以下だったり、独学でも合格できる資格も存在します。

また難しい国家資格もありましたが、予備校や通信講座を利用することで合格の可能性を高めたり、効率的に学習を進めたりできます。

「国家資格は難しいから自分には無理だ」と諦める必要はなく、困難度の低い国家資格を選んで、無理なく合格できるように通信講座を利用したり、ぜひ取得を目指してください。

困難度が高い国家資格が多い

国家資格は法的に定められた知識や技能を証明するための資格なので、困難度が高い傾向にあります。

合格率が4%その後しかない司法試験予備試験や、合格するために3,000~7,300時間の勉強時間が必要な公認会計士試験などが該当します。

国家資格の取得を目指す際は、合格率・勉強時間・受験資格の有無などからどの程度難しいかを確認し、相応の覚悟を持って取り組むことをおすすめします。

独学で取れる比較的簡単な国家資格もある

国家資格の中には、独学でも合格を目指せる比較的困難が低い資格も存在します。

| 国家資格名 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格のある方 |

|---|---|---|---|---|

| 食品衛生責任者 | 製造 | 6時間 | ほぼ100% |

|

| 防災管理者 | その他 | 19時間30分 | ほぼ100% | 特になし

※数量によっては学識経験者等を条件としている場合がある |

| ウェブデザイン技能士3級 | IT・情報 | 30時間 | 60〜70% | 特になし |

| ファイナンシャルプランナー(FP)3級 | 会計・経営・労務 | 80〜150時間 | 70~80% | 特になし |

| ITパスポート | IT・情報 | 180時間 | 50%前後 | 特になし |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

「食品衛生責任者」や「防災管理者」は、試験合格ではなく、講習を修了することで資格を取得できるので、講習の参加資格さえ満たせばほぼ100%取得できます。

WEBデザインの分野において唯一の国家資格であるウェブ技能士は、3級デザインであればたったの30時間の勉強で取得可能なので、取り組みやすい資格だと言います。

現実生活にも使えるファイシャルナンプランナー(FP)3級は、勉強時間80〜150時間、合格率が70〜80%と難易度が低く、人気の国家資格です。

IT系の資格の中で最も難易度が低いITパスポートは、必要な学習時間が180時間程度と短いため、就職活動においてアピールのために取得を目指すので良いでしょう。

今回紹介した5つの国家資格以外にも、比較的取得しやすい資格が存在します。

「国家資格=難しい」というのは限られないので、気になる国家資格がある方は一度勉強時間や合格率を調べてみるのも良いかもしれません。

予備校や通信講座の利用もおすすめ

独学では取得しにくいが高い国家資格取得を目指す場合は、予備校や通信講座の利用がおすすめです。

予備校や通信講座では、万が一に知識や技術が身に付くカリキュラム・教材や、学習をサポートする質問対応・添削指導など、効率的にわかりやすい環境が整っています。

独学と比較すると費用がかかる点がネックですが、予備校や通信講座の中にはリーズナブルな価格で受講できるコースを提供しているところもあります。

合格できる可能性を高めたい方や無駄を省いて対策したい方は、一度予備校・通信講座の利用を検討してみてください。

国家資格の難しさに関するよくある質問

国家資格の問題に関するよくある質問をまとめました。

| 国家資格の難しさに関するよくある質問 |

|---|

|

気になる内容がある方は、ぜひ参考にしてください。

1ヶ月で取れる国家資格は?

必要な学習時間が短く受験資格がない場合は、1ヶ月で取得が目指せます。

勉強時間が短い国家資格として、たとえば下記があげられます。

| 国家資格名 | 参考学習時間 |

|---|---|

| 知的財産管理技能検定3級 | 50時間 |

| ファイナンシャルプランナー(FP)3級 | 80〜150時間 |

| 二級ボイラー技士 | 50~200時間 |

(参考元:各通信講座公式HP)

毎日2〜3時間程度学習すると1ヶ月でトータル60〜90時間となり、必要な勉強時間が満たせる計算です。

女性が取ってよかったと思う人気の国家資格は?

女性が取ってよかった国家資格として、下記の資格があげられます。

| 女性が取ってよかったと思う人気の国家資格 |

|---|

|

(参考元:マイナビAGENT)

女性は出産・育児などでキャリアがストップしたり働き方が変化したりする場合があります。

そのため、需要が高く再就職しやすい国家資格が女性に人気です。

保育士の働き口のバリエーションも多様化しています。少子化が叫ばれる世の中ですが、この先も需要がなくなる恐れは低く、長く安定的に働きたい女性におすすめできる資格です。

(引用元:マイナビAGENT)

一時的に退職して再就職を目指すときに、宅地建物取引士や保育士のような高い国家資格を取得していると、スムーズに社内で獲得できる可能性が高まります。

また、行政書士や社会保険労務士など独立・開業しやすい国家資格も女性におすすめです。

社会保険労務士は、企業に属する働き方のほか、独立・開業が可能な資格でもあります。子育てと両立したい、自分で時間や仕事量をコントロールしたいなど、現役子育て世代や今後出産や育児の予定がある女性には特におすすめできる資格です。

(引用元:マイナビAGENT)

独立・開業できる国家資格であれば自分で時間や仕事量をコントロールしやすいため、子育てしながら無理のない範囲で働けるでしょう。

2chに投稿されている国家資格の難しさランキングを知りたい

2chでは下記の資格のランキングが投稿されています。

| 困難度 | 資格名 |

|---|---|

| AA+ |

|

| AA |

|

| A+ |

|

| A+ |

|

| A− |

|

| B+ |

|

| B |

|

| B− |

|

| C+ |

|

| C C- |

|

(引用元:2ch資格の偏差値(難易度)ランキング2chまとめ【格付け】)

2chでは複数の掲示板で国家資格の困難さについて掲載されていますが、いかなる根拠も示されていません。

参考程度に見ておくのが良いでしょう。

当記事では、実際の合格率や勉強時間などから、ランキングを策定いたしました。

資格選びの参考にご活用ください。

国家資格の難易度ランキングまとめ

この記事では、国家資格の難易度ランキングや将来性のある国家資格などについて解説しました。

表は左右にスクロールできます。

| 順位 | 国家資格名 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 | 受験資格のある方 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 司法試験予備試験 | 法律 | 2,000~8,000時間 | 4%前後 | 無 |

| 2位 | 司法試験 | 法律 | 3,000~6,000時間 | 30~45% | 有 |

| 3位 | 公認会計士 | 会計・経営・労務 | 3,000~7,300時間 | 7~11% | 無 |

| 4位 | 国家公務員総合職(院・大卒) | 公務員 | 1,000〜1,500時間 |

|

有 |

| 5位 | 医師国家試験 | 医療 | 6年間 | 90%前後 | 有 |

| 6位 | 司法書士 | 法律 | 3,000時間 | 4~5% | 無 |

| 7位 | 弁理士 | 法律 | 2,000〜3,000時間 | 6~9% | 無 |

| 8位 | 税理士 | 会計・経営・労務 | 1,800~2,550時間 | 15~20% | 有 |

| 9位 | 不動産鑑定士 | 不動産・建築 | 2,000~4,000時間 | 5~6% | 無 |

| 10位 | 一級建築士 | 不動産・建築 | 700~1,500時間 | 15〜20% | 無 |

| 11位 | ITストラテジスト | IT・情報 | 150〜200時間 | 15%前後 | 無 |

| 12位 | 中小企業診断士 | 会計・経営・労務 | 800~1,000時間 | 4~7% | 無 |

| 13位 | 社会保険労務士 | 会計・経営・労務 | 500~1,000時間 | 5~7% | 有 |

| 14位 | システ監督技術者 | IT・情報 | 200〜300時間 | 15%前後 | 無 |

| 15位 | 行政書士 | 法律 | 600~1,000時間 | 10~15% | 無 |

(参考元:各資格の主催機関・各通信講座公式HP)

国家資格の難しさランキングは、合格までに必要な勉強時間・合格率・受験資格の人物などの観点から順位付けしました。

国家資格の難易度が高い理由として、数年間の学習期間が必要であること、合格率が5%程度しかないこと、受験資格を得るまでの時間が長いことの3点が与えられます。

ITパスポートやファイナンシャルプランナー3級など、比較的に取得できる国家資格もあり、国家資格の簡単さが高いわけではありません。

国家資格の取得目的や資格を取得してもらえる時間や労力などをふまえて、自分に合った国家資格に挑戦しましょう。

なお、おすすめの資格について知りたい方は、下記の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。

→おすすめの資格とは?取ってよかった・役に立つ資格の記事はこちら