JR山手線渋谷駅の線路切換工事が1月6日深夜から1月9日早朝にかけて行われた。改良前の山手線は外回り・内回りで別々の単式ホームを使っていた。改良後は外回りの線路が移動し、内回りホームが拡幅され、島式ホームとなって統合された。

渋谷駅といえば、埼京線ホームが山手線ホームと並んだときはかなり便利になった気がする。しかし、山手線のホームはなぜ変更されたか。ホームが統合されただけで、位置が変わったわけではない。利便性も変わらないように見える。お金をかけて改良して、それで山手線の乗客が増えるか。渋谷駅の売上が増えるか。渋谷は街全体が再開発の真っ最中で、オフィスビルも増えているとはいえ、鉄道の売上も増えるかはわからない。

しかし、この改造は重要だ。

■山手線の外回りホームは「詰んでいた」

改造前の山手線外回りホームは、乗降客数に対して幅が狭かった。ホームの乗車口以外もつねに人が多いから、黄色い線の外側を歩く場面も見かけたし、筆者も経験した。歩かなければ良いと思うのだが、階段付近の乗車位置は混雑しているから、空いている乗車位置を探したい。筆者は弱冷房車を避けたい。逆に乗りたい人もいる。

ホームの端を歩く人が電車と接触すると危険だから、ホームドア(可動式ホーム柵)を設けたい。しかしホームがさらに狭くなる。とくに外回りホームの恵比寿駅寄りの階段付近が狭く、ホームドアを設置すると通行しにくい。階段の幅を狭くするという解決策もあったかもしれないが、それによって階段の通行可能人数が減ると降車客がホームに滞留し、あふれてしまう。

それなら現状の配置のまま、外回りホームをさらに外側へ拡幅すれば良さそうに思えたが、観察してみたところ、外には建物があるし、東京メトロ銀座線のコンコースなどを支える柱もある。こうなると、外回りホームの拡幅はどうにもならない。将棋でいえば「詰み」だった。

戦前の山手線渋谷駅は外回りホームがなく、現在の内回りホームを外回りも使っていた。その後、山手線の利用者が増えたため、都市計画によって1940(昭和15)年に外回りホームを設けた。それでも乗客は増え続け、混雑解消に抜本的な対策が必要になった。今回の工事で、約80年ぶりに島式ホームが復活したといえる。

■島式ホームで欠点を解消する

ホームの片側だけ列車が発着する構造は「単式ホーム」と呼ばれ、「既存の線路の位置を変更せず後付けしやすい」「利用者が鉄道敷地外と出入りしやすい」「複線に設置した場合は方向別になり、乗り間違えを防げる」などの利点がある。その一方で、「島式に比べて駅全体の面積が大きくなりがち」「上りホーム・下りホームの行き来がしにくい」「ホームの付帯施設(ベンチ、待合室、売店、トイレなど)が上下線にひとつずつ必要」などの欠点もある。

「単式ホーム」に対して、列車がホームの両側を発着する構造は「島式ホーム」と呼ばれる。「駅全体を小さくできるため建設コストが低い」「付帯施設を集約できる」などの利点がある一方、「駅の敷地外と行き来するために線路を渡る必要がある」という欠点もある。運行本数が少ないなら踏切でも良いだろうが、万全を期すなら地下道や跨線橋が必要になる。もちろん高架駅や地下駅ではこの欠点はない。島式ホームの欠点としては、他に「延伸する場合に前後の線路も移設する必要がある」「上り列車と下り列車の乗り間違いか起きやすい」などがある。

今回の島式ホーム化改良工事において、最も大きなメリットは拡幅することであり、最大の懸案だった混雑を減らせる。従来の内回りホームと外回りホームを足した面積にはならなくとも、ホームドアを設置できれば安全性を補える。

そしてもうひとつ。売店や休憩室などが設置されるかもしれない。以前、外回りホームにも小さな売店やイベントスペースがあったと記憶している。新ホームではどうか。利用者の流れを見極めた上で、比較的邪魔にならない場所があるなら、サービス施設の追加を期待できそうだ。かつて外回りホームに出店していたカップ麺専門店「どんばれ屋」のような、遊び心のある施設に期待したい。

■東急グループに囲まれたJR山手線渋谷駅

渋谷駅は日本鉄道が品川線(現・山手線)を建設したときに開業した。品川線は官営鉄道(現・東海道本線)と日本鉄道本線(現・東北本線)を結び、生糸産業が盛んな高崎と国際港の横浜を結ぶ役割があった。渋谷付近のルートは渋谷川に沿っている。渋谷は鎌倉街道と矢倉沢街道(後の大山街道、青山通り)が交差する交通の要衝であり、宮益坂と道玄坂の下にあるため、坂を上る前の休憩所として店が並び、栄えたという。

日本鉄道はこの交差点付近に駅を設けたかったが、店主たちに反対された。1885(明治18)年、品川線が単線で開通したとき、渋谷駅は現在より南側の並木橋付近にあった。1905(明治38)年から1906(明治39)年にかけて山手線は複線化され、貨物駅と入換用の側線が設けられた。その年に日本鉄道は国有化されている。

1907(明治40)年、玉川電気鉄道(玉電)が道玄坂の下に渋谷駅と砂利扱い所を設けた。現在の渋谷駅の位置に最初に到達した路線は玉電だった。1909(明治42)年、山手線の渋谷駅において旅客と貨物が分離され、貨物駅はそのまま、旅客駅は少し北側に移転する。ただし、移転先は現在の玉川通りの南側、稲荷橋付近だった。この年に電化工事も完成し、山手線に電車が走り始めた。

1911(明治44)年、東京市電(後の東京都電)青山線が宮益坂下に到達し、中渋谷停留場を開業。このとき、まだ国鉄渋谷駅の位置は変わらず、南側のままだった。その後も山手線の電車と貨物列車の需要は増え続けた。一方、東京の道路交通事情も変わった。乗合バスやタクシーが増えていく。

そこで、山手線は厚木街道と立体交差し、複々線化して旅客線と貨物線を分離することにした。1920(大正9)年、渋谷駅は旅客機能だけ現在位置に移転する。玉電の広大な砂利置き場が渋谷駅西口駅前広場になった。貨物駅の位置は変わらず。1921(大正10)年から1922(大正11)年にかけて山手線の複々線化工事が行われた。

1922年に高架化された山手線の下を東京市電が通り抜け、玉電と直通運転を始めた。玉電も別のトンネルで山手線の下をくぐり、現在の明治通りを南下して渋谷橋(現・恵比寿駅付近)まで延伸した。この路線は翌1923(大正12)年に東方向の天現寺、1927(昭和2)年に西方向の中目黒まで延伸した。

1927年には、東京横浜電鉄(後の東急東横線)が渋谷駅に到達。渋谷駅西口は玉電のターミナルがあるため、あえて山手線の線路を高架で乗り越え、国鉄の駅舎がある東口を選んだ。ただし、その敷地は貨物線の線路と渋谷川に挟まれており、北側には玉電天現寺線の線路がある。東京横浜電鉄の駅舎は玉電の線路を橋で渡った北側に設置された。非常に窮屈な立地だった。

1933(昭和8)年、帝都電鉄(現・京王電鉄)井の頭線が渋谷駅西口に到達する。東口は東京横浜電鉄の駅舎を建て替えて東横百貨店ビルが建設された。これが後の東急東横店東館である。東横線のホームは東横百貨店側に延ばし、玉電天現寺線と立体交差する形で東横百貨店と一体化された。

このように、渋谷駅西口は玉川電気鉄道、東口は東横電鉄の縄張りとなっていた。国鉄は東西両側を押さえられ、拡張できない状況だった。さらに東京高速鉄道渋谷線(後の東京メトロ銀座線)も計画されていた。

1936(昭和11)年、都市計画法にもとづく渋谷駅付近街路計画が示され、西口側で玉電ターミナルビルと山手線外回りホームの建設案が示された。玉電ビル(後の東急百貨店西館)建設のため、玉電天現寺線は分断されて東口発着となった。

1938(昭和13)年、玉電は東横電鉄に買収される。そして山手線を乗り越える形で、東京高速鉄道渋谷線の駅が玉電ビルの3階にできた。1939(昭和14)年には、東横電鉄所有の玉川線が玉電ビル2階に乗り入れた。玉川線、東横線、渋谷線、そしてターミナルビル群はすべて東横電鉄系列となった。

1940(昭和15)年7月、都市計画通り山手線の島式ホームを延長し、同時に外回りホームを新設。外回りホームの建設費用は東京高速鉄道が負担したという。このホームは、玉電ビルと接するために乗換えが便利になった。

時は移り、都電は消え、玉電に代わって東急新玉川線(現・田園都市線)が開通し、半蔵門線との相互直通運転が始まった。東北新幹線建設の見返りとして、新しい東北本線支線と赤羽線を合わせた埼京線が運行開始した。

埼京線は山手貨物線に乗り入れ、1986(昭和61)年に新宿駅に到達。その10年後、1996(平成8)年に恵比寿駅へ延伸し、このときに埼京線の渋谷駅も開業した。埼京線の恵比寿駅は山手線と並んでホームが設置されたが、JR渋谷駅は東急グループの駅と建物に囲まれ、拡張できない。そのため、山手線ホームの隣に埼京線ホームを設置できず、南側の旧貨物駅付近にホームを設けた。

埼京線の渋谷駅は、他路線からの乗換えに不便で評判が悪かった。この状態がずっと続くと思っていたところに、転機が訪れる。

■東横線渋谷駅の地下化がJR渋谷駅改造のきっかけに

2000(平成12)年1月の運輸政策審議会答申第18号で「渋谷における東京13号線と東急東横線の相互直通運転化」が示された。東京13号線は1972(昭和47)年の都市交通審議会答申15号において「志木~和光市~向原~池袋~新宿」を結ぶ。現在の東京メトロ副都心線である。1985(昭和60)年の運輸政策審議会答申第7号にて「志木から渋谷に至る路線」と再定義された。東急電鉄はこの時点で東横線の地下化、相互直通運転について議論を重ねており、2002(平成14)年に相互直通運転の実施を決定した。

東急電鉄が東横線地下化を決めた背景として、東横線渋谷駅が最長8両編成にとどまり、10両編成対応が難しかったこと、玉電ビルとして建設された東急東横店西館、東横デパートだった東急百貨店東館などが築80年以上と老朽化し、建替え時期になっていたことなどが挙げられる。

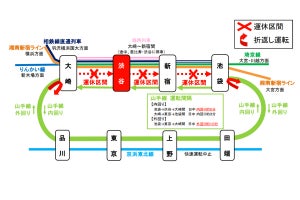

東横線渋谷駅を地下に移し、高架駅を除却する。これが渋谷再開発のきっかけになった。2005(平成17)年、都市再生特別措置法にもとづく「都市再生緊急整備地域」の指定を受け、2007(平成19)年に「渋谷駅街区基盤整備検討委員会」を設置。国、都、区、鉄道事業者、学識経験者による検討が始まった。2008(平成20)年までに「渋谷駅街区基盤整備方針」を策定。鉄道関連施策として、「埼京線の線路用地を旧東横線駅用地へ拡幅し、ホームを山手線と並べる」「山手線ホームを拡幅して島式とする」「東京メトロ銀座線の駅施設を明治通り上に移設する」などが決定した。

その他、国道246号の拡幅、街区整理、西口・東口それぞれに交通広場新設、渋谷駅東西自由通路の設置などが盛り込まれている。鉄道関連施設は山手線の島式ホーム化がひとつの節目で、今後はコンコースと東西自由通路の整備が始まる。

工事中は以前より移動経路が複雑化したため、不満の声もあるようだ。しかし、もうすぐ「新しくわかりやすい渋谷駅」に生まれ変わる。事業全体の完了は2027年度を予定している。