コロナ禍の「おくる福島民報」に込めた想いとは

――今回の"離れていても、おかえりなさい"に込められた想いとは?

宗像さん:今年は新型コロナウイルスによる感染の拡大を防ごうと、全国の大勢の人たちが、会いたい人に会うことを自粛する夏となりました。福島県民の中でも、進学や就職、結婚などによって県外で暮らしている人も今年は、古里・福島への帰省を断念した人も多かったはずです。それは、故郷で待つ私たちのことを考えての決断です。そんな、帰りたくても帰らないと決めた県外で暮らす人たちに、気持ちだけでも通わせる、温かい言葉を記しました。「帰りたい」と思ったこの夏の気持ちを、福島を想う気持ちにつなげてほしいという思いから、今年も福島県民の日に実施し、紙面でできる里帰りを展開しました。

――今年の記事内容や表紙デザインでこだわった点を教えてください

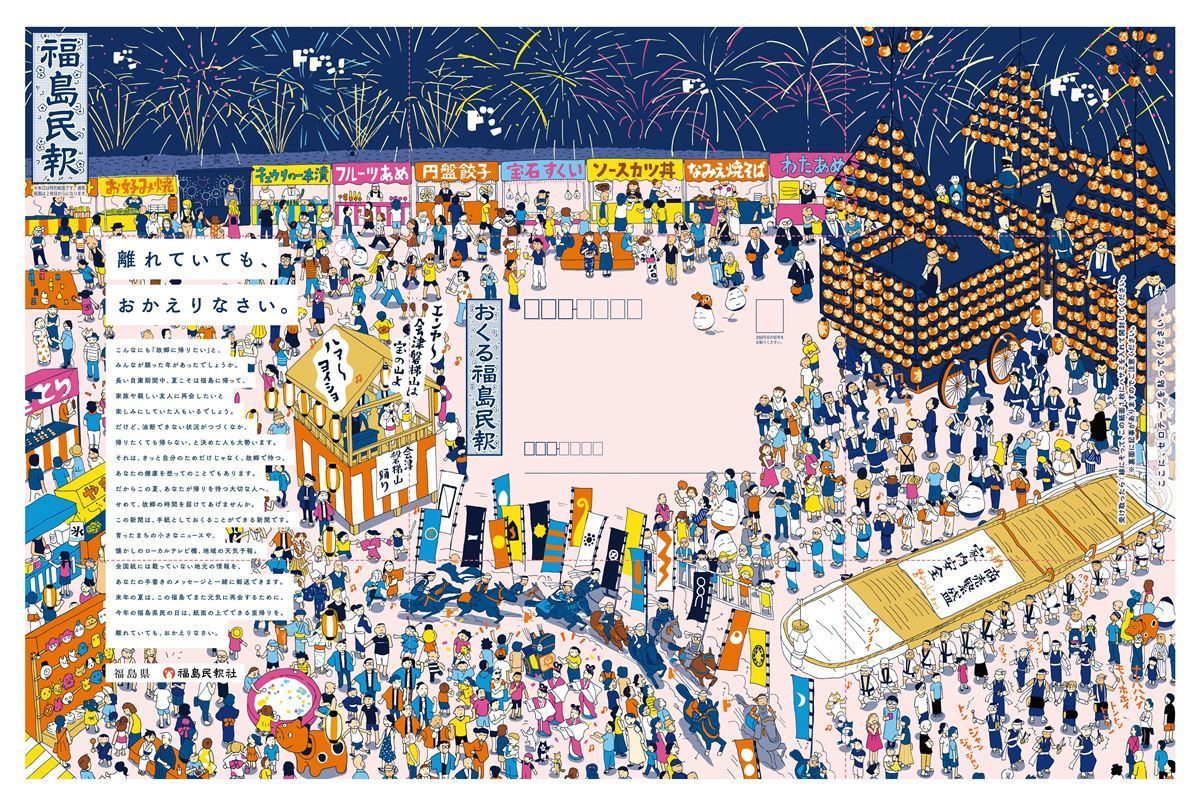

宗像さん:感染拡大の影響で夏の風物詩の多くが中止や規模の縮小を強いられました。それは今年の夏の思い出がぽっかり空いてしまうのと同じで、運営している人たちや毎年楽しみにしている県民の喪失感につながりました。そんな夏だからこそ、楽しい、ファンタジーな表面デザインを考え、漫画家のスケラッコさんに協力をお願いしました。夏から秋にかけて繰り広げられる福島の祭りや伝統行事、花火大会を一堂に介して、温かく活気ある雰囲気に仕上げていただきました。福島を代表する民芸品、伝統工芸品もキャラクターとして登場したほか、祭りに欠かせない出店にも、福島ならではの食べ物を売る出店を、描いていただきました。見物客も一人一人いろいろな表情があり、隅々までみたくなるデザインです。

――昨年、一昨年と異なる取り組みがございましたら教えてください

宗像さん:「おくる福島民報」も3回目を迎えたことで、福島県民の日に合わせた恒例紙面として、ある程度の認知を得ています。そこで今回初めて、掲載日前に表面デザインを発表しました。例年、デザインにインパクトがあるため、掲載日のお楽しみにしていましたが、今年は前日朝刊の記事で、表面のデザインを発表することにより、読者は実際の新聞に期待を込め、加えて県外に新聞を送ることを促進しました。これによって、待ち構えていた多くの読者が掲載日早朝からTwitterなどに投稿。例年以上に多くSNS発信が見られました。

福島県に想いを持った人をどんどんつないでいく

――最後に、「おくる福島民報」の今後のビジョンについて教えてください。

宗像さん:福島にとって3月11日はものすごく大きな日、誰もが忘れない日です。でも、改めて8月21日の福島県民の日も大切にしてほしいという想いから、「おくる福島民報」の発行日にしました。毎年、コンセプトは変えてはいるのですが、アクションとして県民の日に発行を続けていきたいと考えています。読者の方々に県民の日を意識するいいリマインドにしてもらうためにも、"福島県民の郷土愛を育む"という点をきちんと最大化できるような企画を長島さんと一緒につくっていきたいです。

長島さん:ベースとして新しいことをやるよりも、福島民報さんがハブとなって、福島がひとつになるためのきっかけづくりをしたい。これからも、そこを真摯に考えたいですね。こういう企画を続けていくことで、何か新しい企画につながったり、県を盛り上げるうえで県民や企業など多方面につながっていくと嬉しいです。県民の日のアクションに留まらず、いろいろご一緒出来たらなと思っています。

宗像さん:県内にも県外にも同じ志の方々が大勢います。そういう方々をつなぐことも新聞社としての役割だと思っていますので、"福島県に想いを持った人をどんどんつないでいく"というのも大きな目標です。いつか、他県の方々に「福島県がうらやましい」って言って欲しいんですよね。あれだけの傷を負ったので「がんばってほしい」「応援したい」といっていただく方は多くて、それに対して「ご支援ありがとう」「福島はこんな元気になりましたよ」ってことを9年間続けてきていますが、そこからどうやったら"頑張れ"より"福島いいね"って言ってもらえるか。そのきっかけづくりに「おくる福島民報」を役立てられると嬉しいですね。