政府が発令した緊急事態宣言を受けて、多くの企業がオフィスへの出社を禁じたり、テレワークを拡大したりする動きが活発化している。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が懸念され始めてから、いち早くテレワークに切り替えた大手IT企業を筆頭に、比較的「テレワークしやすい」とされる企業や業界・業種はある。

一方で、サービス業(※)を中心とした業界・業種は、対面でなければ成立しない仕事が多いと考えられ、テレワークの導入は難しいとされることも。そもそも無理では? と思う方も少なくないだろう。

※情報通信業/運送業・郵便業/不動産業/研究・専門・技術サービス業/宿泊業/飲食業/生活関連サービス業/教育・学習支援業/医療・福祉など

しかし「やり方はある」と語るのは、リクルートマネジメントソリューションズ シニアコンサルタントとして、組織・人事のコンサルタントとしてこれまで150社以上を担当してきた武藤久美子(ぶとう くみこ)氏だ。

テレワーク導入が困難とされる業界・業種への導入支援実績を持つ武藤さんに、それらの業界・業種がテレワークを始めるためのヒントを尋ねた。なお、取材はWeb会議で実施した。

テレワーク導入時にぶつかる5つの壁

武藤氏が最初に挙げるのが、テレワーク導入に際してぶつかる「5つの壁」だ。特にこれからテレワークの体制を整える企業、今まさに整備中の企業は知りたい情報だろう。その内容と対応策をそれぞれ聞いた。

1.「メリット不明」の壁

経営者や管理職から「テレワークって意味あるの? どんないいことがあるの?」と聞かれると、人事をはじめとする現場の社員は、テレワークのメリットを真面目に伝え続ける。しかし、互いに「テレワークだと部下を管理しづらい。結果、悪いことが起きないか?」「会社がテレワークを導入しないと、現場の仕事で良くないことが起きないか?」と不安を抱き、対立構造が生まれるのは珍しくない。

対応策は、「小さくてもいいので、現場から上司にテレワークをして得られた“成果”を伝えること。部署やチームを選んでミニマムに始めて、何がどう変化したかを伝えると、上司の不安が取り除かれ、より広範囲にテレワークを広めていける可能性が高くなる」(武藤氏)という。

2.「業務切り分け不可」の壁

「自分たちの業務は(会社の)外には出せない」「情報の内容から考えると、外で仕事をすることは不可能」。そう思い込んでいると、テレワーク導入は一向に進まない。業務を十把一絡げにしてしまい、“分解”できていない状態だ。

対応策は、1と同様に、部署・チームごと、あるいは業務の一部だけでも切り出して、テレワークを始めてみることだという。小さな成功体験が後に他部署などに広げていく足がかりになるという

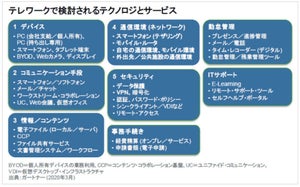

3.「ITツール未整備」の壁

テレワークに適した通信環境やツールが整っていない場合は、大きな初期投資を行う必要がある。企業としてIT投資にかける資金と熱意がなければ、テレワーク導入・実践という次なるステップに進みづらいとも言える。

これに対する対応策について、武藤氏は「この壁は、会社が9割、個人が1割を投資というように、基本的にはお金で解決します。投資ができなければ解決できない壁でもあります 。会社はテレワーク時に使いやすいデバイスを社員に貸与し、必要な情報へのアクセス権を付与する。個人は自宅の通信環境を仕事に支障のない状態に整備する。仕事の環境やシステムを整えることは、テレワーク実践に不可欠です。資金については、中小企業が活用できる助成金などもあるので、社労士や官公庁に相談するのも良いでしょう」と語る。

4.「コミュニケーション」の壁

対面だと社員が元気なのか、調子が悪いのか、きちんと働いているのかが見て取れる。しかし、テレワークでは社員の状態を把握しづらく、マネジメントコストが上がる、と感じてしまう。(対応策は5.を参照)

5.「勤怠不明」の壁

テレワークにすると、管理職が「社員がサボるのでは」あるいは「社員が働きすぎてしまうのでは」など、性悪説・性善説で考えてしまう。どちらも根本は同じである。

対応策について同氏は、「最初のうちは特に、それぞれの疑念を払拭し、チームの一体感を出す目的で、朝に“今日すること”、昼に進捗状況、夕方に“今日したこと”を報告するなど、コミュニケーションを取るのが良いでしょう」と説明した。

「店長」が週1テレワークを可能に! - ある小売企業の事例

5つの壁を理解したとしても、「テレワークを導入するのは困難」と感じ、導入に踏み切れない企業はサービス業を中心に数多くあるだろう。しかし、壁を越えていった企業は存在する。ここでは武藤氏がコンサルを担当した小売の事例を紹介したい。

「小売店で働く店長」を思い浮かべてみよう。店長とはオープンからラストまで、常に店にいるのが当たり前、と思う人は少なくないのではないか。

「店長本人も経営層もアルバイトも、“店長は店にいないといけない存在”だと思っていました。しかし、店長を務める社員らの年齢も上がり、ライフイベントとして介護に直面する人も出てきていました。(1)店長に場所にとらわれず仕事をしてほしい、(2)将来の店長候補(後進)も育てたい(女性活躍推進も目指す)。だから店長にはテレワークに挑戦してもらおう。そうして始まったチャレンジでした」(武藤氏)

“店長のテレワーク”開始後は、店長本人からも周りからも反発や戸惑いの声が挙がることがあったという。「店舗で仕事をしたい」と言う店長、「困ったことがあればすぐに対応してほしいから、店長にはいつも店にいてほしい。でも、土日も含めて毎日店にいる店長って、家族との仲は大丈夫なんですか?」と言うアルバイト…。

「店長には誰にも邪魔されずに集中できる環境でしたい仕事はないか、店舗ではなく自宅でする方が適した業務はないかと尋ねました。アルバイトには店長が新しい働き方を始めることを理解してほしいと話を通したんです。結果、状況は徐々に良くなっていきました」(武藤氏)

業務分析の結果、店長は毎日開店から閉店まで、必ず店にいるわけではないことがわかった。店長会議や研修などで週1~2回は店を留守にしていたのだという。それでも店の運営は滞りなく行われていた。

それを踏まえて「店長の週1テレワーク」が本格的にスタート。店長は自身の両親を見てくれるケアマネと週1回、じっくり話す時間を取れるようになり、介護にも取り組みやすくなったという。

店長がテレワークを行う週1回の“店長不在日”には、店長の業務をすべてリストアップする作業を行った。全業務のうち1割は、年に1回程度のイレギュラーな業務であり、残り8割は実践さえ積めば、店長以外も対応できる業務であることもわかった。

「若手が店長業務の棚卸しをし、実践を3カ月続けるうちに、彼らは店長業務の8割を担えるまでに成長を遂げました。その頃には“いつでも店長になれる人”のリストもできあがっていたんです」(武藤氏)