DeNAは、新会社「DeNAライフサイエンス」を設立、ヘルスケア分野に参入する。サービス第一弾は、7月下旬開始予定の一般消費者向けの簡易遺伝子検査サービス「MYCODE(マイコード)」だ。同社はこれに先立ち、6月3日に新規事業参入記者発表会を東京都の東京大学医科学研究所(以降東大医科研)で開催した。

東大医科研との共同研究成果の「社会実装」の第1弾

同社は新規事業であるヘルスケア分野で、東大医科研と共同研究を実施している。同研究開発は、文部科学省と独立行政法人科学技術振興機構が推進する「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」において、「ヘルスビッグデータを用いた健康長寿イノベーション」として「COI-T(トライアル)サテライト拠点」に選ばれている。

7月に同社が開始予定の遺伝子検査サービス「MYCODE(マイコード)」は、上記の研究の成果を社会で実際に活用していく「社会実装」の第一弾。ELSI問題(Ethical,Legal and Social Issues:倫理的・法的・社会的問題)にも配慮した規範性の高い遺伝子検査サービスの開発を目指しているという。

東大医科研で開催された同サービスの発表会では、DeNA取締役 ファウンダーの南場智子氏が、「ヘルスケアとネットを組合させることで、"健康寿命"を伸ばすことができる」と東大医科研との共同研究の意義を説明。

病気リスクを予見、社会保障費の軽減も

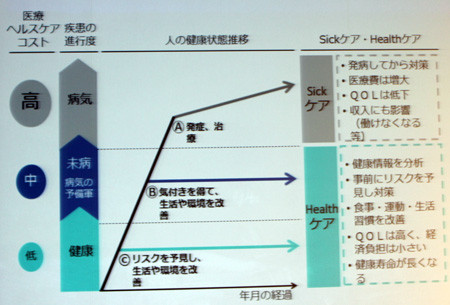

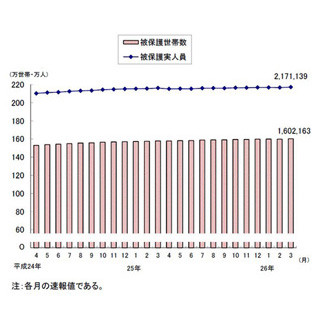

南場氏によれば、現代日本のヘルスケアは、発病してから対処する事後対応型治療になりがちで、患者当人と専門家の間の情報格差も非常に大きい。さらに、医療費や社会保障費も年々増大の一途をたどっており、2011年の時点で「国民所得に占める社会保障費の割合(1人あたり)」は31.0%にまで上昇している。

このたび同社が発表した簡易遺伝子検査サービス「MYCODE」は、遺伝子検査を通じて病気リスクを予見。その情報を元に生活・環境を改善することで、疾患前の対策・予防や医療にかかる経済的負担の軽減が可能だという。

同サービスは一見、モバイルゲームなどの同社主力事業とは大きく離れているようにも思われるが、南場氏は、「個人が正しい情報とプロフェッショナルのサポーターを得て、自らが意思決定を能動的にできる世界」「長く健康でいられる社会」の実現に、同社が得意とするインターネットの技術を活用できると強調した。DeNAは、これまでのインターネットサービスで培ったビッグデータの解析やユーザーエンゲージメントスキル、楽しく健康管理に取り組むことができるような「ゲーミフィケーション」に強みを持つ。

一方、東大医科研は、スーパーコンピュータ、ゲノム解析や生命情報学(バイオインフォマティクス)のスキルや知見を有する。

「全く異なるスキルを持つ2者が、世界でも規範となるような遺伝子サービスを作り上げる」ために協力することで、新しい形での社会貢献ができるというわけだ。

「MYCODE」では、遺伝子を解析し、病気のリスクや体質についてのレポートを送る。また、予防や健康向上のためのアドバイスコンテンツをインターネット上で運営し、必要に応じてカウンセリングも実施される予定だという。

類似のサービスは既に他社も実施しているが、同一人物でもサービスの提供会社によって異なる結果が出たり、科学的根拠に欠けていたりといった課題があるケースもあった。

DeNAは、遺伝子検査事業が抱えるこうした課題をクリアし、「他の規範となる遺伝子検査サービス」に育てたい考えだ。南場氏はそのために「究極の個人情報を扱うということもあり、ELSIの問題に最も重視して取り組みたい」と述べた。

個人情報に配慮しつつ、日本人のヘルスビッグデータ構築

遺伝子情報のビッグデータは、疾患予防やゲノム医療、治療法開発の研究基盤として活用することも可能。「MYCODE」で得た情報は、日本人のヘルスビッグデータとしてDeNAと東大医科研で共有・研究基盤として活用する。だが、遺伝子情報は「究極の個人情報」である以上、活用に当たってはELSIに十分配慮する必要がある。

DeNAではELSIを重視し世界最高水準の研究を行う東大医科研と連携することで、学術的基板に立脚しつつELSIに配慮したサービスの展開を目指す。また、遺伝リテラシー向上に向け、インターネットだけでなく直接市民と意見交換する意見交換会などの活動を実施する予定だという。

南場氏は、プレゼンテーションの最後に家族の闘病経験についても言及。看病を経て「なぜ家族を病気にしてしまったのか」「事前に知る術や、何かヒントはなかったのか」と考えたことが、新会社「DeNAライフサイエンス」の設立と遺伝子検査サービスの開始につながったという。そして、同じような経験を持つ人の思いを乗せて、「生命科学と情報イノベーションを通じて人々の健康・幸せ・未来に貢献する」という同社の理念にのっとった運営をしたいと述べ、発表を締めくくった。