──アオシマの特徴として、意外性のあるニッチな視点、ユニークな切り口の商品づくりがあると思うのですが、内部的にも意識されているところがあるのでしょうか?

青嶋 当社でも正当派のプラモデルはずっと出しているんですよ。精巧な軍艦を再現した『ウォーターラインシリーズ』(田宮模型、ハセガワとの共同企画)とか。とはいえ一方で、昔から破天荒な商品を出してきましたからね。いわゆるカスタムカーとかデコトラとか。

一見、無謀に見えるような商品でも、当然ながら採算に関するジャッジはシビアにやってます。でも、最低限の採算に見合うだけの数字の読みが立つようなら、あとは柔軟に進められるのがウチの強み。売れ線を狙う、手堅く儲けるということだけに留まらず、ユニークな視点を持ち込んだり、新しいジャンルを提案して話題を仕掛けたりすることも大事ですから。ミニマムの採算ベースに乗るということで社内的なコンセンサスさえ取れれば、「とりあえず、行っとく!?」というような、勢い重視の商品づくりも辞さない。これがアオシマ流なのかもしれません。

高橋 たぶん『軍艦島』なんかは、他社なら企画会議にかけても一笑に付されて終わるかもしれません。これは私見ですが、メインストリームから外れたニッチなもの、サブカルチャー的なものでも抵抗なく受け入れて商品にしてしまうのもアオシマの強みだと思うんです。正当派のスケールモデルを手掛ける一方で、「キワモノだけど面白い!」という商品も同じ土俵で共存しているようなイメージでしょうか

──いい意味での"雑食感"であり、フットワークのよい商品づくりがアオシマの強みなのかもしれませんね

堀井 当社は創業当時から、社員個人の判断、個人の責任を尊重する社風なんです。すべてをトップダウンで進めたり、上の人間が立場を行使して理不尽に企画をストップさせたりといったことは、まず起こらない。むしろ、冒険させる、チャレンジさせることのほうが多いかもしれません。「オマエ、この企画がダメだったらクビな」なんて脅されることもありますが(笑)、実際、それでクビになった人間はこれまで1人もいませんから。

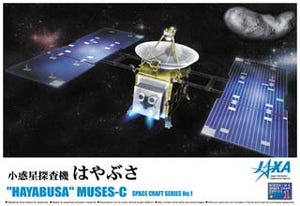

上の人間があれこれ口を挟んで企画をつまらなくするのではなく「オマエがそこまでいうならやってみろ」という風土が商品づくりに通底しているんです。『軍艦島』も『はやぶさ』も『マグロ一本釣り漁船』も、最初は社内の人間も面食らうような企画でした。でも、担当者たちの熱意があれば実現できる。これは昔の我が社のヒット商品、たとえば『合体』シリーズ(※)や、ロングセラーになって現在に至る『デコトラ』シリーズなども同様なんですね。「そういうのはアオシマのカラーじゃない」という考え方をしないところが、青島文化教材社のカラーなのかもしれません。

そもそも実質的な創業者(青嶋次郎氏)からして破天荒ですからね。大正時代、木製の飛行機模型づくりだけでは飽きたらず、本物の飛行機乗りを目指して、周囲から「大ボラ吹き」なんて揶揄された。当時、飛行機を飛ばすなんてアポロで月を目指すくらいの大それた行為。でも、22歳で飛行機の免許を取得して飛行家となり、静岡で複葉機を飛ばして周囲を黙らせた……みたいな逸話がある。アオシマには、そういうチャレンジ精神が脈々と受け継がれているんです。……つぎのページへ進む

※『合体』シリーズ……1970年代~'80年代前半にかけて、アオシマの主力商品だったシリーズのひとつ。オリジナルロボットキャラの『アトランジャー』や巨大空中戦艦の『タイガーシャーク』『レッドホーク』など、巨大メカが4機に分離して、さらにそれぞれがロボットに変形するといったギミックで、"遊べるプラモ"として大ヒット。若年層プラモファンを中心に、アオシマブランドを強烈に印象づけた。戦艦やカウンタックを4機合体に仕立てるといった強引さも魅力のひとつで、未だにファンも多い