──「はやぶさ」の地球帰還前までに絶対にプラモデルをリリースしたい、という点に強くこだわった理由とは?

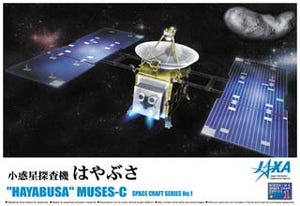

長谷川 この商品のいちばんの存在意義は「つくりながら帰還を待つ」ためのアイテムになることだと考えていたからですね。『はやぶさ』を自分の手で組み立てながら、いまこの瞬間にも地球に向かって満身創痍で飛行を続けている、実際の「はやぶさ」に思いをはせる……という、ユーザーと「はやぶさ」を繋ぐストーリーをプラモデルを介して実現したかった。もちろん、地球に戻ってきた後も「はやぶさ」を懐かしみながらプラモデルをつくる、というストーリーがあるでしょう。だから、何とか2010年6月13日より少しでも前に発売したかったんです。

もっとも、2009年11月の時点では、帰還の可能性は50%もなかったかもしれません。だから、『はやぶさ』の商品化自体が賭けみたいなものだった。結果的には賭けに勝ったわけですが、それはいまだからこそ言えることで、無謀な企画だったのは間違いないです。

──実際にプラモデルを手にしたユーザーの声には「モールドの作り込みがちょっと甘い」「簡略化してあるところがあって残念」といった指摘もあります

長谷川 それは承知のうえでリリースしています。先ほどもお話ししたように、6月の帰還に間に合わせるため、やむを得ずオミットした部分なんです。もう少し価格を上げて、リリースまで時間を取るようにすれば、モールドを作り込んだりすることはできるんです。ただ、この『はやぶさ』に関しては、できるだけ価格を下げて、誰でも簡単につくれるプラモデルにしたかった。

これはあくまで私の意見なのですが、最近は模型技術が進歩したこともあって、細部を徹底的に作り込んで、超リアル志向に……というベクトルが加速しています。それはそれで素晴らしいことなのですが、少なくともアオシマの手掛ける宇宙モノ(スペースクラフトシリーズ)では、もう少し敷居を下げたかったんです。もっと手軽に組み立てられて、話題性もあって、身近に楽しめるようなプラモがあってもいいじゃないか、という考えは常々抱いていたので。昔のプラモデルにはそういう魅力が確実にあったと思う。近年のプラモデルは、総じて敷居の高い存在になってしまっている印象が否めません。

『はやぶさ』のメインユーザーとして当初想定していたのは、宇宙に淡い憧れを抱いている子どもたちや、30代後半から40代前半の、子どものころ筑波万博(1985年開催)などを体験して宇宙に魅了された記憶を持つような人たちでした。子どもたちが難しくて高価なプラモデルに手を出すのは難しいでしょう。また、子どものころはプラモデルをつくっていたものの、大人になってめっきり触らなくなってしまった忙しい働き盛り世代が、時間のかかるプラモデルをつくってみようと思ってくれるか。箱を開けて膨大なパーツを見た瞬間、ウッとなって諦めてしまうはず。そういう状況だけは避けたかった。実際、Amazonのレビューなどを見ると、想定していたようなユーザーだけでなく、お孫さんのために購入してくださった方や、初めてプラモをつくってみたという方、女性も少なくありません。幅広い世代や属性の方々から『はやぶさ』を支持していただけたのは、嬉しいかぎりですね。

──『スペースクラフトシリーズ』、今後の展開が楽しみです

長谷川 ありがとうございます。日本の宇宙開発モノは思いのほか好評なので、今後も長く続けられるシリーズになってくれたらと期待しています。第2弾として宇宙ステーション補給機『HTV』、第3弾はHTVの回収機能付加型『HTV(想像モデル)』と続き、その後も金星探査機『あかつき』、小型ソーラー電力セイル実証機『イカロス』のリリースが決定していて、気象衛星『ひまわり』のラインアップも予定されています。