新入社員が入ってくる時期になりました。今回は、新入社員Bさんが、メンタル不調を理由に早期退職した事例から、「新人の受け入れ」に関するポイントを解説します。

新人が早期退職した背景

地方都市で生まれ、地元の大学を卒業したBさん。都内にあるA社に入社し、初めて一人暮らしを始めました。そんな彼が配属された部署は、以下のようなカルチャーのある職場でした。

・メンバーは良い人たちだが、コミュニケーションが苦手な社員も多く、寡黙な人が多

・業務連絡などは、全てデジタル上(チャットなど)で行う

・仲が悪いわけではないが、食事会やプライベートのつながりなどは希薄

・雑談などもほぼない

・ランチは自由(みんなで連れだっていくことは、ほぼゼロ)

・フレックス制度(コアタイムあり)で出勤時間はバラバラ

配属初日、人事部社員がBさんを職場に案内したところ、「あー、今日から新入社員の人がくるんだったね。そういえば、システムサポート部がそこにPC置いていったな」といった反応。

誰も挨拶すらせず、みんな黙々と業務にあたり、上司となる人から業務指示を受けるのみ。

初日にもかかわらず、先輩たちは誰も声をかけず、各々が自分のペースで仕事を終え、帰宅するような一日。そして、こういった「無関心」が日々続くのです。

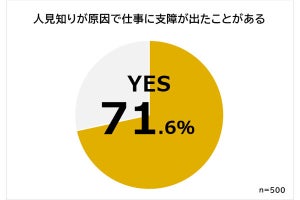

上司は「放っておけばそのうち慣れてくるだろう」という捉え方をしていたようです。しかし、Bさんは内向的な性格に加え趣味も少なく、積極的に社外で知り合いを増やせるタイプではありませんでした。

東京という初めての土地で学生時代の友人もおらず、悩みを相談する相手もいなかったようで、結果、ストレスを溜めて、メンタル不調へと陥ったのです。

新人をなじませる「手助け」は必須

社会心理学者のバウアーは、人が組織で高いパフォーマンスを出すには、社会的受容が高い、つまり、「周りのメンバーから受け入れられていると本人が感じている状態を作ることが必要である」と研究結果から述べています。

そのためには「放っておけば、徐々に慣れていくだろう」ではなく、「きちんとなじませる手助け」が必要です。

今回のケースだと、新入社員のOJT担当者が新入社員の業務の進め方の指導やメンタル支援に加えて、「組織やチームになじませる手助け」をする必要がありました。

特に、部署やチームによっては、「メンバーは人間として決して、悪い人たちではないのだけれども、他者への関心が薄く、コミュニケーション量が少ない」という風土の職場であるほどこの手助けが必要だったでしょう。

会社に新人をなじませるコツ

例えば、早期離職率が低く、成長スピードも速いC社では新入社員をチームになじませる工夫を以下のように仕組み化しています。

ウェルカム拍手

初日。人事が配属先に連れてきた際、上司が全員の前で紹介し、メンバーは自席から立ち上がって拍手をする。

関連部署挨拶周りルール

入社初日に、OJT担当者が、自部署と関連する部署を連れて周り、一緒に挨拶をする。

チャットで既存メンバーは返信MUSTルール

新入社員は初日にチャットで自己紹介する。その際、(差しさわりのない範囲)で趣味や好きなアーチストなど、パーソナルなことを記載し、投稿してもらう。そして、このポストに対して既存の先輩メンバーは、何かしらのメッセージを必ず返信する。

メンバーマップの配布

以下のような部署のメンバー(本人も入れる)一覧を作り、例えば交通費精算など庶務的なことで困ったらXさん、営業管理システムの使い方で困ったらYさん……に質問すればよい、ということが一目で分かるようなものを作成して渡す。

他部署の先輩メンバーとランチコミュニケーション研修

研修の一環として、他部署の先輩10名とランチ(オンラインランチの場合もあり)をして会話をすることを研修として位置付け(ランチ代は会社が負担)。

たわいもない雑談から、仕事の話までする機会を強制的に作り、関係性を広める・深める工夫をする。

これがすべてではないですが、こういった小さな工夫を幾つも実践しているのです。些細な取り組みが、メンタル不調の予防や早期離職の防止につながり、戦力化スピードを高めます。

なお、「パフォーマンスを高める上で有効」「OJT担当者の負荷を減らす」という2つの理由から、新入社員の育成は、現場のOJT担当者が一人で行うべきものではなく、チームで取り組むべきものだということも付け加えておきます。