東京メトロと東武鉄道は4月17日、東京メトロ有楽町線の延伸区間として建設中の豊洲~住吉間(通称「豊住線」)について、東京メトロ半蔵門線(住吉~押上間)を経由した東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線との相互直通運転に基本合意したと発表した。東武鉄道の沿線から臨海副都心、東京ディズニーリゾート、幕張新都心へアクセスしやすくなる。

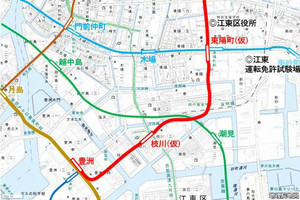

通称「豊住線」は豊洲駅で有楽町線から分岐し、北へ進んで半蔵門線の住吉駅に至る。東京メトロによると、建設キロは4.8kmとのこと。途中駅は(仮称)枝川駅、東陽町駅、(仮称)千石駅の3駅。開業目標は2030年半ばとしている。

筆者が延伸区間に感じた「ある疑問」も解決

有楽町線の豊洲駅は分岐を想定して2面4線(島式ホーム2面、線路4本)の構造に。半蔵門線の住吉駅は上下2層構造としながらも、新線の合流に備えて2面4線の構造になっている。しかし、営団地下鉄を民営化した後の東京メトロは、「13号線(副都心線)を最後に新規路線の建設をしない方針」としていたため、この設備は使われないままだった。豊洲駅は中央の線路2本を埋めてホームを広くし、住吉駅は使わない2本の線路を留置線とした。

一方、江東区は豊洲駅と住吉駅を結ぶ地下鉄を懇願していた。区内を東西に結ぶ鉄道は整備されているものの、南北に結ぶ路線がなかった。とくに区役所の最寄り駅である東陽町駅は、東西方向の東京メトロ東西線しかない。かつて営団地下鉄が新木場に検車区を開設する際、江東区の協力する条件が「豊住線」の建設ともいわれていた。

江東区の懇願がかない、2021年に行われた国土交通省の「東京圏における今後の地下鉄ネットワークのあり方等に関する小委員会」で、東京メトロを事業主体として「豊住線」を建設すること、国と東京都が建設費を補助することが決まり、2024年に着工した。

「豊住線」の運行計画は、朝の混雑時間帯に1時間あたり約12本、日中時間帯に1時間あたり約8本となっている。有楽町線本線(有楽町・和光市方面)への乗入れは今後の検討課題とされたが、それでも江東区内の南北鉄道アクセスが可能になり、沿線の鉄道空白地帯が解消される。豊洲駅でゆりかもめに乗り換えることで、同じ江東区の臨海副都心にもアクセスできる。

さらに視野を広げれば、東京メトロ東西線の混雑が解消されることに加え、並行路線となっている東京メトロ東西線・有楽町線、都営新宿線が結ばれて補完関係になるため、輸送障害時の迂回ルートとして機能できる。

このように、筆者は江東区と都心方向にばかり注目していたが、東武スカイツリーラインとの相互直通運転と聞いて、「その手があったか」と思った。

「その手」とは何かというと、「豊住線」の列車はどこで折り返すかという疑問である。本誌記事「東京メトロ『豊住線』(豊洲~住吉間)中間駅が確定、どんなところ?」(2022年8月16日掲載)でも指摘した通り、上下2層式の住吉駅で「豊住線」の折返し設備を設置することは難しいと思われる。最も素直な運行形態は押上駅での折返し運転ではないか。さらに東武スカイツリーラインにも直通できるとなれば、折り返せる駅は多い。

-

「豊住線」と東京メトロ半蔵門線・有楽町線の線路配線略図。「豊住線」の千石~住吉間に両渡り線を設けない場合、「豊住線」の全列車が押上駅折返しになると思われる(「配線略図.net」や東京都資料などを参考に、「配線略図エディタ」で筆者作成)

もっとも、「豊住線」の運行計画を見ると、全列車を東武スカイツリーラインへ直通させることは難しいだろう。「豊住線」内を往復する列車を押上駅折返しとすることで、「豊住線」は基本的に半蔵門線の住吉~押上間に乗り入れる運行形態になると考えられる。

東武スカイツリーラインが豊洲駅へ直通するメリットは

江東区の「臨海副都心アクセス」「東京メトロ東西線・有楽町線、都営新宿線の接続」という利点は、「豊住線」の直通運転先である東武鉄道も享受できる。

東武スカイツリーラインの起点となる浅草駅は山手線の外側にあり、都心へのアクセスは東京メトロ銀座線・都営浅草線に乗り換える必要がある。1950年代に北千住駅から東京・新橋方面を結ぶ路線を出願したが認められなかった。そこで営団地下鉄との直通運転に取り組み、1962年に北千住駅から日比谷線へ直通。その後、2003年に押上駅から半蔵門線へ直通した。

「豊住線」は住吉駅で半蔵門線から分岐する構造になっているため、半蔵門線を介して「豊住線」、さらに有楽町線本線にも直通できるようになる。ただし前出の通り、有楽町線本線への直通は今後の検討課題とされている。豊洲駅の有楽町側に引上げ線が2本あり、これを使って折り返す形態になるだろう。

豊洲駅までの直通だったとしても、東武鉄道側の利点は大きい。豊洲駅で有楽町線の有楽町方面または新木場方面へアクセスできるし、ゆりかもめに乗り換えることで臨海副都心方面にも行ける。豊洲駅で有楽町線に乗り換え、新木場駅からJR京葉線を利用すれば、東京ディズニーリゾートの最寄り駅である舞浜駅や、幕張メッセなどがある海浜幕張駅にもアクセスしやすくなる。ちなみに、「豊住線」の開業で、北千住駅から舞浜駅まで現行ルート(八丁堀駅で日比谷線から京葉線に乗換え)より所要時間が10分ほど短縮される見込みだという。

「豊住線」と東武スカイツリーラインの相互直通運転によって、「江東区民のための地下鉄」が「東武スカイツリーライン沿線住民のための地下鉄」という要素も持つことになる。報道発表によると、相互直通運転の列車は10両編成で、運行区間や運行計画は今後検討するとのこと。例として豊洲~春日部間、草加~東陽町間が挙がっている。

すでに東京メトロ半蔵門線・日比谷線が東武スカイツリーラインに直通しており、竹ノ塚駅、草加駅、北越谷駅、北春日部駅、東武動物公園駅、南栗橋駅、久喜駅で折り返している。東武スカイツリーライン側で増発しないのであれば、現在、東京メトロ半蔵門線・日比谷線へ直通している列車の一部を「豊住線」直通に振り向けることになるだろう。素直に考えれば、半蔵門線直通列車の一部を豊洲駅発着にすると思われる。住吉駅で同一ホーム乗換えが可能だから、現行の旅客流動への影響は小さい。

さらに想像を広げれば、「豊洲駅発着の東武特急」も可能ではないか。現在、東武鉄道の日光方面特急列車のおもな始発駅は浅草駅で、観光地としてにぎわう駅だが、東京メトロ銀座線・都営浅草線からの乗換えは少し面倒でもある。都心から西側に住む人々は、東京メトロ日比谷線・千代田線・半蔵門線など利用し、北千住駅からの乗車を選択するだろう。

東武鉄道はJR東日本と特急列車の直通運転を実施しており、新宿駅発着の「スペーシアきぬがわ」など運転している。これに加えて、前面貫通扉がある「リバティ」などの特急列車を豊洲駅発着にしたら、さらに広範囲から日光方面へアクセスしやすくなると思う。

東京メトロ有楽町線が東武東上線に直通していることから、有楽町線と「豊住線」を経由しての東武東上線・東武スカイツリーライン直通運転も不可能ではなさそうに思える。東上線は前身の東上鉄道を東武鉄道が合併した経緯もあり、東武鉄道の本線系統(東武スカイツリーラインなど)から離れている。現在、秩父鉄道が寄居駅(東上線)と羽生駅(伊勢崎線)を結んで「橋渡し」を行っており、東武鉄道同士で移籍する車両が秩父鉄道経由で回送された経緯もある。このような回送列車が、今後は有楽町線経由で行われるかもしれない。

もともと豊洲~押上間は一体になる計画だった

東京都や江東区が公開している資料は「豊住線」の情報だけで、運行計画の言及も「豊住線」内だけだった。しかし、この区間はもともと半蔵門線と直通する想定で計画されている。「豊住線」は1972年に都市交通審議会答申第15号で答申された「都市計画第8号線(有楽町線)」の支線、豊洲~亀有間の一部だった。2000年の「運輸政策審議会答申第18号」において、「豊洲~四ツ木~野田市」という長大なルートになっている。

同じく「運輸政策審議会答申第18号」で、「都市計画第11号線(半蔵門線)」の延伸区間として「押上~四ツ木~松戸」も記載されている。第8号線と第11号線が住吉~四ツ木間で線路を共有する旨の記述もあった。2016年の「交通政策審議会答申198号(東京圏における今後の都市鉄道のあり方について)」にも、これらの延伸区間が記載されている。現在、東京メトロ半蔵門線・東武スカイツリーラインの押上駅は2面4線のうち、中央の2線が行き止まりになっているが、これも豊洲駅と同様、将来の延伸を見据えた構造となっている。

ただし、どちらも「事業性に課題があり、複数の都県を跨がる路線であるため、関係地方公共団体等が協調して事業性の確保に必要な沿線開発の取組等を進めた上で、事業主体を含めた事業計画について十分な検討が行われることを期待」と評価されている。延伸地域は期成同盟会を結成するなど活動しているものの、資金調達や費用便益比の基準に達するまで時間がかかるかもしれない。

第8号線と第11号線の延伸によって、「豊住線」から半蔵門線を経て東武スカイツリーラインへ乗り入れる列車の本数が変化するかもしれない。しかし、当面はどちらも東武スカイツリーラインへ直通し、沿線価値向上に寄与することになる。いずれにしても、たった4駅、4.8kmの「豊住線」が首都圏の鉄道ネットワークの可能性を広げることは確か。順調に工事が進めば、あと10年前後で開業を迎えることになる。楽しみに待ちたい。