2024年夏、ラジオ日本とNTT東日本 神奈川事業部、日本公衆電話会が、横浜市の小学校や放課後キッズクラブなどを対象に、防災出張教室「子供たちと学ぼう防災ABC」を開催した。

とくに低学年の児童にとっては、大きな災害によってどんな被害が起きるのかを知るとともに、ラジオや公衆電話といった「未知の情報技術」の重要性を学ぶ機会となった。

ラジオ日本とNTT東日本 神奈川事業部が「災害時等における情報発信連携に関する協定」を締結したのは、2年前の8月のこと。赤レンガ倉庫で毎年開催される「横浜防災フェア」でのコラボレーションも含め、両社は活動を発展させていき、今回、防災出張教室が実施された。

授業はまず、ラジオ日本の報道部長、髙倉亨氏による能登半島地震の現地報告から始まった。

ビルが真横に倒れている写真、倒壊した木造家屋から毛布にくるまれた人が救出される写真、避難所となった体育館で味噌汁が振る舞われる写真などを映しながら、「地震が起きると街はどのようになるか」「地震が起きたときにどうすればいいのか」を、生々しく伝えた。

髙倉氏自身、東日本大震災によって仙台の実家が半壊した経験を持つ。広範囲の停電でテレビが映らない中、人々がラジオに頼る様子を直接見聞きした。

「『災害時はラジオが役立つ』ということを実感する経験になりました。いまの小学生にとって、ラジオはあまり身近な存在ではありませんが、首都直下地震に対する危機感が高まる中、具体的なことを伝えられる絶好のチャンスと思い、今回の防災出張教室に協力させていただきました」

髙倉氏の臨場感あふれる話に児童は強く引き込まれた。出張教室が終わった後も、「地震の話、もう少し聞かせて下さい」「他の被災地についても教えて」と尋ねる子どもが、押し寄せたのだ。

「小さな子どもに被災地の写真を見せることへの葛藤もありましたが、結果的には、防災意識を芽生えさせる、よい結果につながったと思います。『防災教育は小さければ小さいほど良い』と聞いたことがありますが、その通りだと感じました」

いざというときに頼れる「公衆電話」を児童が体験

続いての防災出張教室は、「公衆電話のデモ機を使った災害用伝言ダイヤル(171)体験」だ。児童は、初めて触れるグリーンの公衆電話に戸惑いながらも、実際に電話がかかると大きな歓声が上げていた。

スマホが普及する中、なぜ公衆電話や災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を知ることが重要なのだろうか? それは、災害時のつながりやすさが段違いだからだ。

大きな災害が起こると、被災地への電話が集中する。それは平時の数十倍という規模だ。通話集中によって、生命にかかわる重要な連絡や支援活動を妨げないように、一般的な通話には規制がかかる。

しかし、公衆電話「災害時優先電話」として規制がかからず、停電していても交換局から電気が供給されるため、硬貨やテレフォンカードがあれば使うことができる。また、災害用伝言ダイヤル(171)は規制に関わらず音声の録音や再生ができ、災害時にはとても有効な通信手段なのだ。

NTTの外郭団体であり、公益財団法人として幅広い社会貢献活動を展開する日本公衆電話会の本郷千恵子氏は、防災出張教室の手応えを次のように話す。

「日本公衆電話会は、公衆電話の使い方やネットリテラシー・SDGs・防犯などの注意点をまとめた『こども手帳』を希望に応じて配布し、全国の小学校で副教材として使っていだたいております。それを読むことに加えて、本物の『公衆電話体験』ができたことは、きっと、記憶に残る機会になったと思います」

ラジオ放送から防災を「自分ごと」にする

さらに防災出張教室では、ラジオ日本の「スポットCM」の収録もおこなわれた。1分程度のショート番組だ。

「子どもたちと学ぼう防災ABC。ラジオ日本とNTT東日本は横浜市の防災出張教室に行っています」と始まるCMでは、授業の模様が流れるとともに、子どもたちが「防災標語」を唱和する。

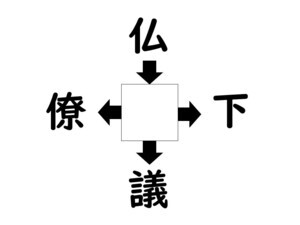

「しゅうごうばしょを かぞくと きめて」

「そなえよう みずや らじお や ひじょうしょく」

子どもにとっては、一生懸命考えた自分たちの標語が、首都圏に放送される"大舞台"だ。CMが流れる時間帯になると、キッズクラブでは、「そろそろ流れるよ~」「ああ、来たぁ!」と興奮が巻き起こっていた。

三社連携によるこうした防災出張教室は、横浜市内の小学校やキッズクラブ、7施設を対象に実施され、その後も発展を見せている。

2024年9月に開催された「横浜防災フェア2024」に、防災出張教室に参加した児童も出演し、「自宅の備蓄品を調べてみました」「防災出張教室で教わったことを家族に教えてあげました」と、防災に関する発表を行ったのだ。

防災には、家庭や地域のことを知っていくことが不可欠である。子ども自身が主体的に取り組み、自分たちが暮らす地域を深く理解することは、いざというときに命を守る力となる。

NTT東日本 神奈川事業部の水谷次郎氏は、防災出張教室について次のように総括した。

「子ども向けの防災訓練自体は、どこでも毎年実施されていると思います。しかし、『同じ内容の繰り返しになりがち』という声も聞きました。今回のような変わり種の出張授業が刺激となり、防災力を高めるきっかけにして欲しいと願っています。私たちもまた、安心・安全なまちづくりに向けて、今後も活動を続けていきたいと思います」