重松:テレビ局の社員となると、人事異動もあるじゃないですか。そうすると、継続的に作っていくという難しさもありますよね。

阿武野:難しいですね。鈴木(祐司、東海テレビプロダクション所属)くんの場合は、異動させようという動きがありました。それで、「何か企画を出して取材にかかりなさい」と勧めたんです。それが『チョコレートな人々』になりました。ドキュメンタリーをやれば、その途中では異動させないという会社なので、異動したくないタイミングのスタッフには、ドキュメンタリーをやりなさいと(笑)

重松:それをやってる間は人事が凍結されるんですね(笑)

阿武野:そこが東海テレビのいいところかもしれないですね。それでも異動させようとしたら、「社会的な仕事しているんです」「取材対象の人たちをそのまま置き去りにして地域で信頼されると思うのですか?」とやり取りすれば、必ず分かってくれるので、制作現場の最後の一線を守ってくれていると思います。

-

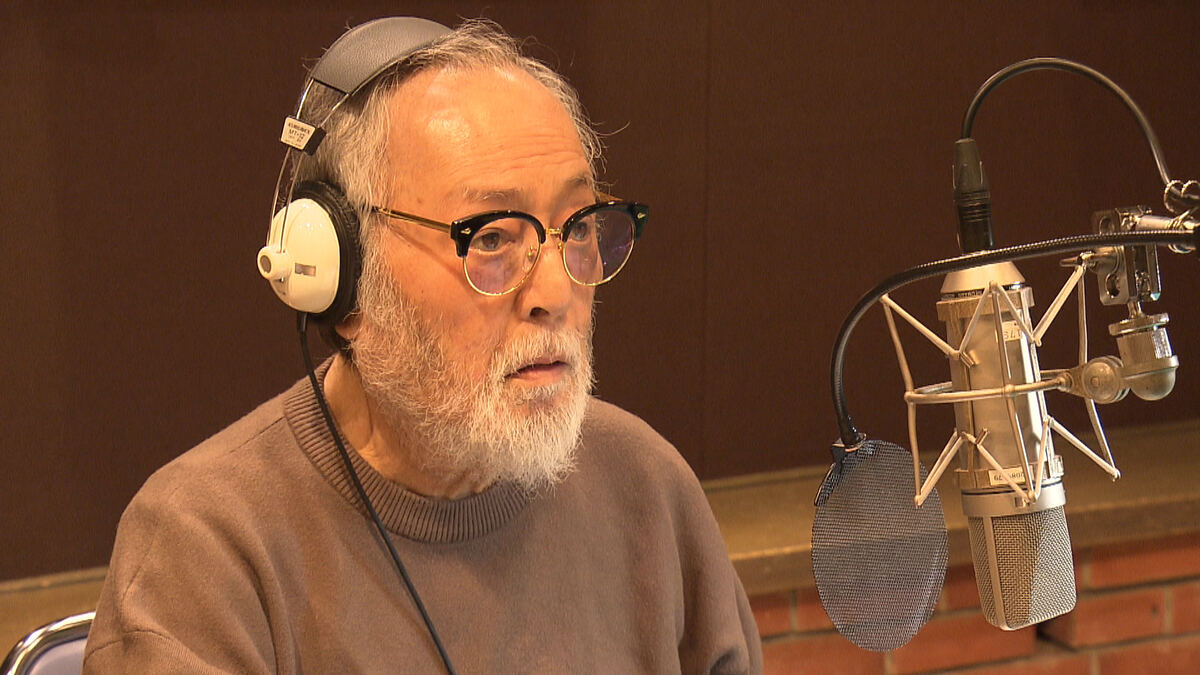

『チョコレートな人々』

心や体に障害がある人、シングルペアレントや不登校経験者、セクシュアルマイノリティなど、多様な人たちが働きやすい職場づくりを目指す「久遠チョコレート」代表の夏目浩次さんを追った作品。

(C)東海テレビ放送

重松:その一方で、定年というのもあるじゃないですか。それでも、名張毒ぶどう酒事件や四日市公害(『青空どろぼう』)、長良川河口堰(『長良川ド根性』)といった題材について、アーカイブ素材やそれを追っていく精神的なものも含めて、現役が引き継いで取り組んでいけるのは、組織でやっている強みの一つだと思うんです。

阿武野:でも、当初は先輩が取材に行っていたところは入りづらいという意識がありましたね。

重松:逆にそうだったんですか。

阿武野:はい。“これはあの人の題材だから”ということで、そのディレクター一代で終わっていくという傾向があったのですが、これまで蓄積されている映像は、間違いなくこの会社の財産なので、それをどういうふうに解釈していくかを後輩である私たちに託されたんだと思ったんですね。そこで、映像倉庫の中に眠る先輩たちの血と汗と涙の記録である素材を見直して、もう一度現場に入り直して、いまこの時代に新たな形で問いたいエポックメイキングな表現になる可能性があると思って、いくつかトライしてみました。

重松:これは本当に、東海テレビのドキュメンタリーの歴史の積み重ねですよ。関西のテレビ局で阪神・淡路大震災の特番に出演したときに、スタッフの方が「これは1995年から局の財産としてやっていくんです」と言ってたんです。僕のようなフリーの人間のように「本人が死んだら終わり」というのもいいんだけど、残していくことができる組織というのも、悪いもんじゃないなと感じますね。

着地がピタッと止まらなくてもいい

重松:僕はフィクションを書いている人間なのですが、小説はどこで終わるかというのを自分で決められるんですよ。しかし、ドキュメンタリーにとって、取材をどこで終えるかというのは、決められないものですよね。こういう場合、「もうここで取材を終えよう」と決めるのは、ディレクターとプロデューサー、どちらになるのですか?

阿武野:プロデューサーの仕事でしょうね。ディレクターはいつまでも追いかけ続けたいですから。

重松:そうすると、取材を止める判断のその物差しみたいなものは、あるのですか?

阿武野:スタッフを見ていると、「そろそろ…」っていう空気が漂ってくるので、「作ってみる?」と聞くと、「そうですね」と返ってくるんです。そこで取材は全部終わりだと言わないし、その後もまた取材を続ければいいので、ある意味では、みんな途中経過だと思って制作しているんだと思います。それでも、体操でいうと、最後はピタッと着地したいじゃないですか。でもピタッと決まらなくて、一歩出ちゃってもカッコいいと思って。

重松:一歩はみ出たのが、次の跳馬のための助走になる可能性もありますからね。

阿武野:その通りですね。「もうちょっと、もうちょっと」ってずっと着地しないスタッフはそういないです。だから、僕に声をかけられて「そろそろ番組にするのを考えなきゃいけないタイミングに来たんだな」と思うと、撮れているものと、撮れていないものを頭の中でガチャガチャっとイメージして、みんな着地を考えてくれるんだと思います。

重松:例えば、「もう1日待ったらすごい展開が待っているかもしれない」とか、逆に「今まで描いてきた人物像が崩れるようなものが出てきちゃった」ということもあると思うんですよ。そういうときは、ドキュメンタリーの人はどのように考えるのですか?

阿武野:ケースバイケースですね。「これはどうしても入れたい」っていうディレクターの気持ちはやっぱり尊重しますし、「これがあったら崩れちゃう」と悩んでいたら、「一度入れてみようよ。それが良ければそれをそのまま出せばいいし、今回はないほうがいいと思ったら、その素材は使わなくてもいい」という感じです。生きている人たちを撮らせてもらっているので、私たちのカメラがない状態で、取材対象の人生の物語は続いているわけですから、「今撮れているこの素材を絶対使わなきゃ」とか「使ってはいけない」というものは、一つもないような気がしますね。