高エネルギー加速器研究機構(KEK)、J-PARCセンター、理化学研究所(理研)、東京大学の4者は4月16日、J-PARCの大強度のパルス状ミューオンビームを用いて「ミュオニウム原子」の基底状態における超微細構造をマイクロ波分光することに成功したと共同で発表した。

同成果は、KEK 物質構造科学研究所(IMSS)の神田聡太郎助教(研究当時は理研 基礎科学特別研究員)、KEK IMSS/J-PARC/総合研究大学院大学(総研大)の下村浩一郎教授、KEK 素粒子原子核研究所(素核研)/J-PARC/総研大の深尾祥紀助教、KEK IMSS/J-PARCの池戸豊 専任技士、理研の石田勝彦 協力研究員、同・岩崎雅彦 主任研究員、University of Massachusetts AmherstのD.Kawall氏、KEK IMSS/J-PARCの河村成肇特別准教授(総研大准教授兼任)、KEK IMSS/J-PARC/総研大の小嶋健児准教授、KEK共通基盤研究施設 超伝導低温工学センターの黒澤宣之技師、東大 大学院総合文化研究科の松田恭幸教授、KEK 素核研/J-PARC/総研大の三部勉准教授、KEK IMSS/J-PARC/の三宅康博特別教授(総研大教授兼任)、KEK IMSS/J-PARCの西村昇一郎博士研究員、東大 大学院理学系研究科/J-PARC/総研大の齊藤直人教授(KEK 素核研 所長)、KEK 素核研の佐藤優太郎博士研究員、東大 大学院総合文化研究科の瀬尾俊大学院生(理研 大学院生リサーチアソシエイト)、KEK IMSS/J-PARC/総研大のP.Strasser講師、東北大学の田中香津生リサーチフェロー、東大 大学院総合文化研究科の田中陶冶大学院生(理研 大学院生リサーチアソシエイト)、東大 大学院理学系研究科の鳥居寛之准教授、KEK 素核研/J-PARC/総研大の豊田晃久准教授、理研の上野 恭裕基礎科学特別研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、素粒子物理学、原子核物理学、宇宙論などを扱う学術誌「Physics Letters B」に掲載された。

原子のうち、最も単純な構造を持つのが、陽子1個を原子核とし、その周囲を1個の電子が回る水素原子だが、そのスペクトル線を観察すると、電子が原子核の周囲を回ることに起因する微細構造や、電子のスピンと原子核のスピンの相互作用に起因する超微細構造と呼ばれる構造が含まれていることがわかっており、その理解のためには量子力学と相再生理論を組み合わせた「場の量子論」の一種である「量子電磁力学」(QED)と呼ばれる相対論的な電磁相互作用の量子論が必要とされている。

量子力学だけでは水素原子の構造のうち、大まかな全体構造しか説明できず、より詳細な構造を理解するための研究がQEDを誕生させた経緯があり、QEDを用いた理論計算では、電子などの素粒子に関して高精度で実験結果と一致することが確認済みで、素粒子の相互作用を既述するのに、現時点で最も有効な理論とされる「標準理論」の一角を占めるに至っている。

原子のスペクトル線を精密に分光して理論計算と比較することで、これらの理論がどこまで正しく現実を説明できるのかということを調べることが可能だとされるが、水素原子1つを取っても、原子核(陽子)それ自体は3つのクォークで構成されるような複雑な内部構造を持つ“複合粒子”であるため、現代の理論と最新のスーパーコンピュータを使っても計算可能な精度には限界があることが分かっている。

そこで考え出されたのが「ミュオニウム」だ。レプトンと呼ばれる軽粒子の仲間である電子はレプトンと呼ばれる軽粒子の仲間で、荷電レプトンの第1世代として知られているが、その第2世代が「ミューオン」(ミュー粒子)であり、正電荷のミューオンを陽子の代わりとして、負の電荷を持つ電子と束縛させることで誕生するのが、特殊な原子であるミュオニウムとされる。

ミュオニウムは水素原子とよく似た性質を持つと同時に、水素原子にはない“シンプルさ”という特徴も持つ。ミューオンも電子もそれ以上は分割できないと考えられている素粒子であるため、ミュオニウムはシンプルな構造の2つの素粒子でできているため、高精度の理論計算が可能となるという。

そしてミュオニウムの分光実験では何がわかるのかというと、素粒子としてのミューオンが持つ基本的な性質(質量、磁気能率など)の精密な値だという。ミューオンの基本的な性質がより正確に測定されることは、同素粒子を用いたさまざまな基礎物理実験や理論計算の精度向上に貢献することになる。

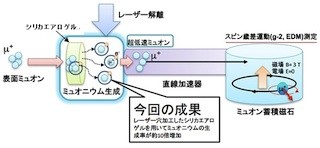

こうした中、研究チームは今回、J-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF) ミューオン科学研究施設(MUSE)の大強度のパルス状ミューオンビームを用いて大量のミュオニウムを生成。標準理論を検証すると同時に、それらを超えた未知の物理現象の探索を実施することを目的として、その基底状態における超微細構造の精密な分光を実施したとする。

測定の実現には瞬間的に大量に生成される粒子を過不足なくカウントする高性能な検出器が必要なことから、細分化したプラスチックシンチレーターと小型の半導体検出器を組み合わせた「陽電子検出器」を開発。この検出器には、MUSEで活躍しているミューオンスピン分光器の一部である「Kalliope(カリオペ)」の信号処理回路が活用されたという。

-

陽電子検出器の画像。(1)基板の上に、小型の半導体光検出器が縦横24個ずつ2次元に配列される。(2)基板の上からレーザー加工した白い紙が載せられる。白い紙はシンチレーターの位置マーカーと光の反射材を兼ねている。(3)光検出器の上に1cm角のプラスチックシンチレーターが載せられていく。シンチレーター同士の境界面には反射材が挟まれている。(4)シンチレーターが枠で固定されることで、検出器が完成 (出所:共同プレスリリースPDF)

実験装置を構成するのは、陽電子検出器に加えてミュオニウムを生成するガス標的とマイクロ波共振器で、正電荷のミューオンをクリプトンガスに照射すると、ミューオンは電子をひとつ捕獲してミュオニウムになる。ミューオンは100万分の2秒しか寿命がなく、崩壊したときに陽電子と電子ニュートリノ、反ミューオンニュートリノが放出される。このうち、陽電子の放出角度はミューオンのスピンと相関することが分かっているため、与えるマイクロ波の周波数を変えながら崩壊陽電子の計数変化を調べることで、超微細構造を求めることができるという。

-

実験装置と測定原理。(a)実験装置の概念図。ミューオンビームが貴ガスの一種であるクリプトンガスに入射させされて、電子捕獲によりマイクロ波共振器の内部でミュオニウムが生成。(b)ミューオンと電子はそれぞれスピンを持つため、ミュオニウムはスピンが平行か反平行か2通りの状態を取り得る。適切な周波数のマイクロ波を照射することで、ミューオンのスピンを反転させることが可能だ。(c)ミューオンが崩壊して放出される陽電子は、ミューオンのスピン方向に出やすい。この性質を利用して、ある角度範囲に放出される陽電子の数を数えることで、ミューオンのスピン、すなわちミュオニウムの状態を調べることができる (出所:共同プレスリリースPDF)

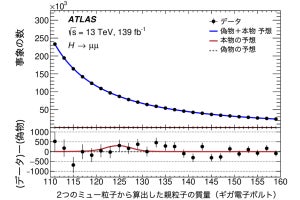

パルス状ミューオンビームを用いた約15時間の測定で超微細構造の共鳴曲線が観測され、ミュオニウムの超微細構造が4463.302±0.004MHzと求められた。これは1000万分の9の精度に相当し、パルス状ミューオンを用いた実験でミュオニウム超微細構造の高精度測定が可能であることが示された形だとする。

-

実験の結果得られたミュオニウム超微細構造の共鳴曲線。横軸はマイクロ波の周波数が、縦軸は検出された陽電子の数がマイクロ波照射によって変化した割合が表されている。マイクロ波の周波数が、超微細構造に対応する周波数に近いほど陽電子計数の変化が大きくなる (出所:共同プレスリリースPDF)

なお、研究チームによると、今回得られた実験結果をもとに、新たに建設中の新ビームラインにおけるミュオニウム超微細構造の測定精度が計算されたところ、およそ40日間の測定で世界記録を10倍更新できる見通しが得られたという。

2021年4月22日訂正:記事初出時、共同研究チームの一員として、正しくはKEK 素核研の佐藤優太郎博士研究員を記載すべきところを、誤ってKEK 素核研/総研大の里嘉典准教授のお名前を記載しておりましたので、当該部分を訂正させていただきました。ご迷惑をお掛けした読者の皆様、ならびに関係各位に深くお詫び申し上げます。