「好き勝手仕事をしたら上司に怒られた」

「正直、子どもがいると集中できません」

コロナ禍で世間的にテレワークが導入されるも、実際には思うようにいかず戸惑っている方も多いのではないでしょうか。「東京オリンピックに備えてテレワークを進めよう」そう考えていた矢先にコロナウィルス蔓延という突然の出来事に"見切り発車"で在宅勤務を導入せざるを得なかった会社も多いことと思います。

そのような手探りの中でコロナ禍でも適応できるテレワークに対応するためには何から行動したらよいのでしょうか。事例を踏まえて3つのポイントを解説します。

社内のルールを知る

テレワークの就業環境は、通常のオフィス環境と異なるため、オフィスと同じルールで働くことが難しい場合があります。

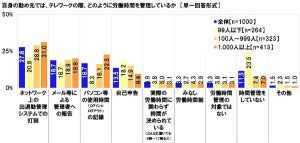

例えば、在宅勤務の場合は「原則として時間外労働は認めない」など残業のルールを決めている会社もあるのです。在宅勤務における残業の扱いは特性としてプライベートと仕事が混在しやすいところにあります。したがって労働時間の把握も通常勤務と比べて難しいことから原則として禁止しているところが多いわけです。

このように在宅勤務やサテライトオフィスで勤務するために特別のルールを設けた規程がテレワーク規程です。しかし、会社によってはまだまだ規程化まで進んでおらず、「とりあえずガイドラインを作った」という形で進めてしまっているケースも少なくありません。

いずれにしてもテレワークをする以上は、その会社のルールを守ることが絶対条件となりますので少なくとも以下の点について確認しておきましょう。

時間外、休日、深夜労働のルールの確認

在宅勤務の場合は上でも述べた通り、オフィス勤務の場合と比べ仕事とプライベートのすみ分けがはっきりしておらず、“だらだら残業”をしないように時間外や深夜時間帯に仕事をしないように禁止している会社もあります。

また、労働時間の管理方法も通常勤務と在宅勤務とでは異なる場合もあるため、始業と終業時刻をどう記録するのか、どのような場合に残業が可能でどのように申請するのかなど確認しておくようにしましょう。

ルールを守れなくても、見切り発車したドタバタ期までは「始まったばかり」で見逃されても、テレワークの導入が本格的に進むと「時間管理ができない人」と低い評価を受けてしまうことにもつながりかねません。

服務規定の確認

服務規定は職場の秩序を保ち、会社で働く社員が安心、安全に働けるように決められた最低限のルールです。テレワーク規程には、オフィスと自宅ではセキュリティの環境も異なる事からテレワーク特有のルールを定めている場合があります。

例えば書類の管理方法や機密情報取り扱い方法など事故が起こった時に「知らなかった」では済まないものもあります。服務規定を守らない場合には服務規定に違反したとして懲戒処分を受けてしまう可能性もあります。十分に確認しておくようにしましょう。

ローコンテクストなコミュニケーションを重視する

都内の建設会社で管理職として勤務している仁科さん(仮名)の事例です。地方の建設現場で施工管理をしている部下に毎週工事の進捗や納期の連絡、クライアントに施工状況を報告するために、今までは定期的に出張していたところをZoomで打ち合わせをするようになりました。

しかし、「工事の工程表や注意すべきポイント」をまとめた資料を準備しWEB会議に臨んだものの、細かな部分のニュアンスや施工の方法に齟齬があり、原材料の発注のタイミングが遅れてしまったのです。

WEB会議は、リアル会議と比べると視覚から入る情報に差があり、細かなニュアンスや空気感が伝わりにくい特徴があります。そこで、資料もリアル時以上に詳細な手順まで落とし込み、今までなら言わなくても分かるだろうというところまで詳細に記載しておくことが重要です。

日本は空気を読むといった場の雰囲気や話の流れを重視するハイコンテクストなカルチャーですが、WEB会議が増えていく中で"言わないと理解されない"というローコンテクストなコミュニケーションを重視する必要があるでしょう。

また、会議の仕方も内容によっては一方が聞き一方が答えるといった、こまめな「一問一答形式」ではなく、まとめて質問してまとめて答えるといったコミュニケーションの往復を減らす工夫が必要。

さらには意思疎通を図るために聞こえたら手を挙げる、マルを作るなどジェスチャーを取り入れることもWEB会議を円滑に行うためのコツです。

なお、通信状況による音飛びやフリーズでうまくコミュニケーションが図れないといったことがないように重要な会議の前には通信状況をテストしておくことも重要ですし、その他にもWEB会議中に「子どもが泣き出す」「家族が映る」などテレワークには便利な反面オンライン上やむを得ない弊害も出てきています。

このようなことを許容してもらえるよう事前に会社の同僚や取引先にも伝えておく。さらには家族に対しても「今から重要な会議があるので頼むね」などあらかじめ伝えておくことが重要になってきます。

テレワークのメンタルケアと労災

テレワークを進めるうえで見落としがちなのが「健康」です。通勤がなくなったことにより歩くことがなくなった。トイレに行く距離ですら大きな違いがあるなど運動不足や慣れない自宅でのデスクワークなどで体に不調を感じるケースが出てきています。

私もダイニングテーブルで仕事をすることが多く、1日作業をすると腰が痛くなります。ダイニングテーブルは高さやクッションの硬さなど食事をするのには適しているものの、長時間デスクワークをするには適していないということが言われています。

ノートPCの高さを調節するスタンドやオフィスチェア、外付けのキーボードを購入するのも対策の一つです。また、決まった時間にスクワットなどの筋トレメニューやウォーキングを日々のルーチンに入れることも、不調に陥らないために取り入れるとよいでしょう。

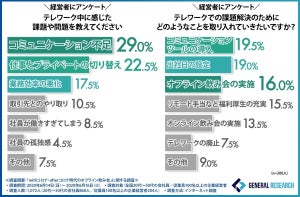

メンタル面のケアも重要。テレワークをするとオフラインの時と違って人と会うことが少なくなり、「今までのように相談ができない」「コミュニケーション不全により人間関係が悪化した」など、メンタルヘルス不調に陥ってしまうといった事例も出てきています。

会社によってはテレワーク中に起こる不安、ストレスを解消するための相談窓口を設けているところもあります。何か不安を感じることがあればすぐに会社の担当者に確認、相談することをお勧めします。

テレワーク中の怪我についても触れておきましょう。労災として認められるには業務時間中に起きたこと、仕事が原因として起こった事故であることが必要です。自宅が散らかっていて散乱しているものに躓いて転んだケースなどは、仕事が原因でないことから労災が下りないといったケースも出てくるので要注意。

もし労災が下りない場合は、健康保険証を使って病院にいくことになります。怪我をした場合は、どのような経緯で起こったのかを伝えて確認しましょう。

2020年6月21日に公表された内閣府のインターネット調査の結果、東京23区で在宅勤務を経験した55.5%のうち9割が継続したいと回答しています。

テレワークを導入して見えてきた課題はありつつも、通勤せずに家族と過ごす時間が増えるなどオフィス勤務にはないメリットも出ています。

自分自身の仕事を分析した上でテレワーク、オフィス勤務それぞれのメリットを最大限に生かせる使い方をして生産性を上げていくことがコロナ禍で適応している働き方といえるでしょう。

著者プロフィール:土井裕介(どい・ゆうすけ)

特定社会保険労務士/大槻経営労務管理事務所所属

数名規模から数千人規模の事業規模、業種ともさまざまなクライアントを担当し、サテライト勤務や在宅勤務をはじめとしたテレワークを生かした働き方のアドバイスを得意とする。また、M&Aの案件も数多く担当し、クライアントのニーズに応えたサービスを提供する。