厚生労働省は10月31日、第5回社会保障審議会年金部会において、会社員が加入する厚生年金の保険料算出の基準となる標準報酬(収入)の上限に関し、高所得者について負担能力に応じてより適切な負担を求めていく観点に立ち、健康保険制度を参考に見直すことの検討を開始した。

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険などの社会保険の保険料と年金給付額等を算出する基礎として、事務処理の正確化と簡略化を図るために、実際の報酬月額を当てはめる切りの良い額のこと。

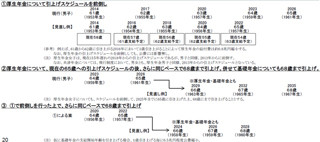

具体的には、健康保険は58,000円~1,210,000円の47等級、厚生年金は98,000円~620,000円の30等級に分かれており、該当する標準報酬月額に保険料率を掛け合わせることで支払うべき保険料額を算定するとともに、標準報酬月額の記録をもとに年金給付額や傷病手当金額等を算定する。

厚生年金の標準報酬月額の上限(620,000円)・下限(98,000円)は、高所得であった人に対する年金額があまり高くならないようにする観点、及び、低所得であった人に対しても一定以上の給付を確保する観点から、健康保険の標準報酬月額の上限(1,210,000円)・下限(58,000円)より狭い範囲に設定されている。

だが、標準報酬月額ごとの被保険者数分布をみると、厚生年金の被保険者約3,400万人中、約210万人(約6.2%)が上限の62万円に該当し、その下の等級と比べて多くの被保険者が該当している。

厚生労働省は、現行制度の改善事項として、高所得者について、負担能力に応じてより適切な負担を求めていく観点に立ち、厚生年金の標準報酬の上限について、健康保険制度を参考に見直すことを検討すること、また、標準報酬上限を引き上げた際の給付への反映の在り方についても検討することを、社会保障改革に関する集中検討会議に厚生労働省案として提出した。

これを踏まえて、社会保障・税一体改革成案において「標準報酬上限の引上げ」が盛り込まれ、工程については「2012年以降速やかに法案提出」することとされた。

社会保障審議会年金部会では、標準報酬月額上限引上げの論点として、(1)標準報酬月額上限を引き上げることにより負担能力のある被保険者に対して現在より多くの負担を求めることについてどう考えるか、(2)標準報酬月額上限を引き上げた際に給付への反映方法はどのように考えるか、(3)標準報酬月額上限を引き上げることによる年金財政への影響及び事業主負担への影響をどう考えるか、を挙げ、こうした点について議論を開始した。