鹿児島県奄美地方にあるトカラ海峡。その海山上を流れる黒潮に沿って、周辺の海洋内部に比べて100~1000倍程度の乱流が100km程度に渡って海山下流方向に広がっていることが発見された。

同成果は、東京海洋大学(海洋大) 海洋環境科学部門の長井健容准教授、水産研究・教育機構 水産資源研究所の長谷川大介主任研究員、東京大学 大気海洋研究所の堤英輔特任助教、鹿児島大学 農水産獣医学域水産学系 水産学部水産学科の中村啓彦教授、同・仁科文子助教、九州大学 応用力学研究所 地球環境力学部門の千手智晴准教授、同・遠藤貴洋准教授、同・松野健教授(2020年3月退職)、JAMSTEC 地球環境部門(海洋観測研究センター)の井上龍一郎主任研究員、米・マサチューセッツ州立大学ダートマス校のAmit Tandon氏らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球・環境・惑星科学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Earth&Environment」に掲載された。

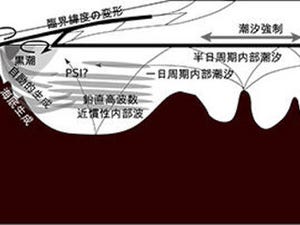

トカラ海峡の生成域から100kmに渡って広がる乱流混合は、従来の海洋内部における乱流の理論では説明できないという。これまで、海洋内部の乱流混合は、海洋内部を伝わる波である「内部波」の鉛直的な流速勾配によって生成されていると考えられてきた。もしそれが事実であれば、海山を流れる際にできる鉛直的な流速勾配が観測された乱流の源だろうと考えられるという。

しかし今回の研究における乱流渦の縦方向の大きさは、大きく見積もって海山の高さと同等の100m程度で、これだと砕けて乱れが鎮まるまでには30分程度しかかからない。黒潮はトカラ海峡の近辺では毎秒約1mほどの流速を有するが、それでも乱流渦が30分で収まってしまうとすると、2km弱しか下流には強い乱流域を広げることができない計算になる。ところが、実際には著しく強い乱流が100km程度も続いており、計算と実際の状況とが矛盾してしまっている。一体どのようなメカニズムで、この100kmもの強乱流混合海域が維持されているのかが、これまで不明だったという。

そこで研究チームは今回、鹿児島大が運用する「かごしま丸」(国際総トン数1284トン、学生・教員定員44名で最大50日程度の中長期航海を実施できる練習船)による航海で、複数回の乱流に対する自由落下曳航式観測を高解像度で実施したとする。

その結果、黒潮が海山の片側で時計回りの渦を形成し、それが「慣性不安定」という不安定現象を引き起こすことで、黒潮が海山背後で形成する流れの水平的な勾配から乱流混合を支えるエネルギーが抽出され、観測された100kmに及ぶ強乱流層が形成されることが判明したという。

この発見は、海洋の風成循環がどのようにしてその平衡状態を保つのか、そして海洋内部の海水がどのように混ざっているのかを理解する上で、重要な意味を持つという。これら2つは、長年にわたる海洋学の問題だったからである。

海洋風成循環は、約1TWの風によって駆動される。風は吹き続けて平均的に海流を加速する方向に働くので、これと反対に働くプロセスが1TWで逆に循環を止めるように作用しなければ、循環は加速され続けてしまう。実際には、これらがバランスを取ることによって海洋の循環はある程度の平衡状態を保っているということができるという。

流れを止める作用を持つプロセスは摩擦だ。見かけ上、乱流は海流を妨げる摩擦として働く。例えば飛行機で乱気流の中を飛行する際には飛行機は安定して飛行できず燃料を多く使わなければならない。あたかも乱気流が摩擦力として飛行機の飛行を妨げているのに等しい。これと同様に、乱流は海流や風成循環を妨げるのだという。

しかし、どこでどのようにこの乱流が発生して、平衡状態を保っているのかは詳細にわかっていない。これまでの研究から、海流が海底の起伏上を流れる際に山岳波が生成されて、これによって風成循環を形作る海流のエネルギーが0.2TWの率で失われているらしいことが指摘されている。

ところが、山岳波の多くは生成海域で乱流に砕けることなく、遠方へ伝播することがわかっている。遠方へ伝播する際には再び海流が山岳波のエネルギーを吸収し得るため1TWの摩擦がどのように形成されているのかは、実は現在も謎のままだとしている。

このパズルを解く1つのピースとして、今回の研究で示唆されたのが、「サブメソスケール」と呼ばれるスケールで発生する現象だ。サブメソスケールは数100mから数kmで海洋のフロント近傍で発生する現象を扱うスケールで、それよりも大きなメソスケール(数10kmから数100km)と、逆に小さなマイクロスケール(数mmから数10m)の間に位置する。

メソスケールの諸現象(海流や中規模の渦)は、解像度の粗い数値モデルや、理論的な研究で理解が進み、マイクロスケール諸現象(乱流など)については、乱流の観測や、小領域に限った高解像度の数値モデルによって研究が行われてきた。

しかし、計算機や観測機器の能力の制限のため、これら2つのスケールが影響を及ぼすサブメソスケールを含めたスケール間の相互作用の理解はこれまでまったく進んでいなかったという。

それでも、近年のコンピュータと観測技術能力の向上によって、それらが解像できるスケールがメソスケールとマイクロスケールの両方からサブメソスケールに向かって広がりを見せ、サブメソスケールの諸現象が、フロント域で重要な役割を担うことが明らかとなりつつある。

今回の研究の結果、黒潮が海山の片側斜面で時計回りの渦流を生成し、それがフィラメント状に下流へ伸び、回転速度が地球の自転に伴う系の回転を上回った時にサブメソスケールの不安定現象を発生させ、著しく強い乱流がおよそ100kmにわたって続くことが明らかとなった。

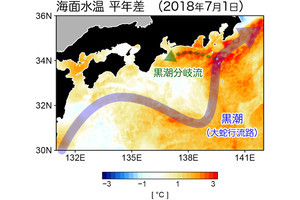

この発見は、「黒潮パラドクス」を解く重要な鍵である可能性があるという。黒潮は表層が貧栄養塩であるにもかかわらず、上流域では多くの魚類が産卵を行い、魚卵や稚魚は栄養の少ない黒潮によって下流へ運ばれる。貧栄養ということは、エサが少ないことを意味する。また、黒潮海域は魚類生産が高いため、なぜ稚魚の生命をリスクの高い黒潮に委ねるのか、なぜそこで高い魚類生産が維持されているのかが、黒潮パラドクスである。

つまり、黒潮上流のトカラ海峡で観測された著しく強い100kmスケールの乱流ホットスポットは、黒潮への栄養塩供給を促し、黒潮を流れる生物を支える役割を担っている可能性があるため、黒潮パラドクスを解く鍵となり得るとする。

さらに、黒潮と黒潮続流海域は、地球を取り巻く大気にとって主要なCO2吸収域であることが知られている。今回の研究によって明らかとなった黒潮内での大規模な乱流ホットスポットは、それが栄養塩を植物プランクトンに供給し得ることから、下流域でのCO2吸収を促進していることを示唆するという。

しかし温暖化予測モデルによれば、今後数10年の間に黒潮や黒潮続流域の表層が温められ、表層の成層が強化されることで、乱流によってそれを破壊することがより困難となるとする。この成層強化は、植物プランクトンへの栄養塩供給を減少させるため、CO2の吸収だけでなく、それに依存する動物プランクトン、魚類生産量を減少させることが推察されるという。実際にどのような影響がどの程度発生するかは、さらなる現場観測と数値実験などを用いた詳細な研究が不可欠だとしている。

長井 准教授による今回の研究概要を記した動画