京都大学は5月21日、病原性カビの侵入を許した後に、植物がそのカビの拡大・蔓延をブロックする「侵入後抵抗性」に必要な因子の発見に成功したと発表した。

成果は、京大 農学研究科の高野義孝准教授、晝間敬 日本学術振興会特別研究員(現・マックスプランク研究所所属)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間5月21日付けで米国科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

植物にとって、植物病原性カビは大きな脅威だ。しかし、ある特定の植物病原性カビを見た場合、そのカビがどんな植物に対しても病気を引き起こせるわけではない。植物は自身に感染できない(つまり自身を宿主としない)病原性カビに対しては、非常に強い抵抗性を示すのである。

この場合、病原性カビにとってその植物は「非宿主植物」であり、非宿主植物が発揮するその強固な抵抗性を「非宿主抵抗性」という。抵抗性が強固である理由は、「侵入前抵抗性」と「侵入後抵抗性」の2種類による重層的構造にある(画像1)。特に侵入後抵抗性は、「肉を切らせて骨を断つ」的な植物自身の細胞死を伴う強固な最終防衛ラインだ。ただし、その抵抗反応時に植物がどのようにして具体的に病原性カビの拡大を阻止しているのかに関して、これまで十分にはわかっていなかった。

そこで研究チームは今回、600種以上の農作物に感染することができるために世界中で深刻な被害をもたらしている植物病原性カビの「炭疽病菌」に対し、モデル植物のシロイヌナズナを用いて非宿主抵抗性の研究を実施した。

その結果、「トリプトファン」を起点して合成される「インドールグルコシノレート」が関連する抗菌物質、および抗菌物質「カマレキシン」が重要な役割を果たしていることを解明。また、「グルタチオン」がこの抗菌物質合成などに関与し、侵入後抵抗性に必要であることも明らかにした。

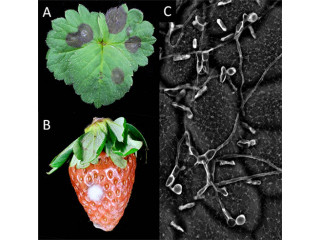

画像2は、シロイヌナズナに同植物を宿主としないクワ炭疽病菌を接種した結果(矢印は接種部位を示す)。1は野生型シロイヌナズナ、2は侵入前抵抗性のみが欠損した「シロイヌナズナpen2変異体」、3は侵入前抵抗性に加えて、侵入後抵抗性が欠損している「シロイヌナズナgsh1変異体」。「GSH1」は「グルタチオン前駆体」の合成に必要な酵素であり、同酵素遺伝子の変異体においては、クワ炭疽病菌は接種部位を越えて感染を拡大させている。

なお、現在は耐病性を賦与されたさまざまな植物があるが、そのほとんどが「R遺伝子」と呼ばれる抵抗性遺伝子に依存している(R遺伝子抵抗性も植物細胞自身の細胞死を伴う抵抗性であり、侵入後抵抗性と共に「過敏感反応」と呼ばれる)。今回明らかにされた侵入後抵抗性に必要な因子は、炭疽病菌に対して発揮されるR遺伝子依存型抵抗性においても必要であることを示していることから、研究チームは今回の重要なポイントだという。

また、炭疽病菌は死んだ植物組織内においても増殖可能であり、過敏感反応における植物の細胞死そのものの重要性については、議論がわかれるところだった。しかし、今回の成果により、細胞死よりも抗菌物質生産こそがその抵抗性の本質であることを強く示唆した形となっている。研究チームは、今回の成果に対し、さらに詳細な研究を進めることで、新たな防除薬剤の開発および耐病性作物の作出に貢献できることが期待されるとした。