新年度を迎えた4月1日、全国各地の企業で入社式が行われ、新社会人たちが新たな一歩を踏み出した。

これに先駆け、第一三共ヘルスケアは「健康とセルフケアの実態調査2025」を実施。今年の新社会人は、仕事とプライベートを両立させる“ワークライフバランス”重視の傾向にあることがわかったという。

そこで今回は第一三共ヘルスケアの入社式に潜入。ワークライフバランスに関する企業スタンスや新入社員の意識について探った。

▼ワークライフバランスとセルフケアの密接な関係

人生100年時代の働く人を対象とした「健康とセルフケアの実態調査2025」。第一三共ヘルスケアは今回、初めて新社会人も対象にセルフケアに関する意識や新生活への不安なども調査した。

「健康とセルフケアの実態調査 2025」によると、新入社員が就職先を選ぶ際に重視するポイントとして、「給与」(52.0%)や「勤務地」(47.0%)に次いで、「ワークライフバランス」(45.0%)が挙げられた。さらに、81.0%の新入社員が、企業に対して従業員の心身の健康や幸福を大切にする「ウェルビーイング企業」であることを求めており、仕事とプライベートを両立できる環境への関心が高まっていることがわかる。

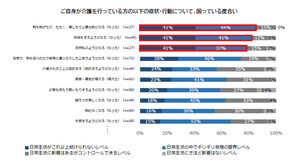

また、セルフケアを実践している新入社員の割合は53.0%で、これは現役ビジネスパーソンの46.9%を上回る。特に、セルフケアを行っている人は、行っていない人と比べて「ワークライフバランスが取れている」と感じる割合が高く、セルフケアと充実した働き方には相関関係があることが示されている。

新型コロナウイルスの流行が落ち着いた今、セルフケアの重要性も以前より広く認識されるようになった。感染症対策として始まった健康習慣が、今では日常的なセルフケアとして定着し、生活者全体の意識も高まっているようだ。新入社員においても同様の傾向が見られ、79.0%が「今以上にセルフケアに取り組みたい」と考えていることが判明。新社会人の4人に1人が初任給を「セルフケアに使いたい」と回答するなど、高い関心を示していることがうかがえる。

▼ますます高まる、第一三共ヘルスケアの社会的役割

4月1日に行われた入社式では、第一三共ヘルスケアの代表取締役社長、内田高広氏が訓示を述べた。

「私たちは創立以来、クオリティ・オブ・ライフの向上に貢献するという使命を掲げて、ずっと取り組んできました。コロナ禍を経て、自分の健康は自分で守り、対処するという“セルフケア”の概念が非常に高まっています。そして、その重要性も年々高まっています。第一三共ヘルスケアが社会に果たすべき役割は、これから皆さんが仕事をしていく中で、ますます高まっていきます」

セルフケアの必要性が広まるとともに、第一三共ヘルスケアへの注目度も高まっているようだ。実際に業績も好調で、2024年度を含め、3年連続で過去最高売上が更新できる見込みだという。内田氏はさらに、新入社員に向け、「新規事業にも積極的に取り組んでいくつもりなので、皆さんが挑戦、活躍するフィールドは無限大。健康に気をつけて、セルフケアを実践しながら研修に励み、楽しんでいただければと思います」とセルフケアの重要性を訴えた。

今年の入社式では新たな試みとして、新入社員それぞれに「これからどんな社員になっていきたいか、第一三共ヘルスケアの製品を交えて抱負を発表する」というプログラムが設けられた。

「私は、ロングセラー商品であるミノンのように、長く愛され続ける営業マンになります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」

「私はカロナールAのように、いざというときにどんな症状も助ける、そんないろんな人に信頼される人材になります。よろしくお願いいたします」

▼「健康を支える存在として、自覚を持って働いていきたい」

今年、第一三共ヘルスケアに新卒入社した岡村大地さんに、就職の決め手や今後の抱負についてうかがった。

岡村さんが製薬業界を志望したきっかけは祖父との死別だった。「祖父が90歳で亡くなったのですが、それまで大きな病気もせず健康に過ごしていました。その姿を見て、『健康』というものに興味を持つようになったんです」。

そこから業界研究を進める中で、製薬業界に魅力を感じたという。第一三共ヘルスケアを選んだ理由については、「競合他社も多い中で、製品のクオリティの高さに惹かれました。様々な症状に対応するたくさんの製品が、本当に素晴らしいと感じました」と語る。

大学では健康教育や公衆衛生学を学び、特に医薬品適正指導や公害問題に関心を持ったようだ。また、12年間野球に打ち込んできた経験から「体を動かすことが好きだったので、健康に関わる学びには自然と興味を持てました」と話す。

セルフケアに関する意識も高く、「基本的に生活習慣を整えることを心がけています。睡眠をしっかりとり、間食を控えたり、ストレスを溜めないよう友人とたくさん笑うことも大切にしています」と語る岡村さん。定期的にサウナに通ってリフレッシュもしているそうで、「水風呂を出た後の外の空気がすごく気持ちよくて、それにハマってしまいました」と笑顔を見せる。

最後に、「仕事を通して1人でも多くの方の健康寿命の促進に貢献したいです。人生100年時代と言われる中で、私たちの力が今まで以上に求められると思います。健康を支える存在として、自覚を持って働いていきたいです」と意気込みを語った。

▼互いの質を高め合う「ワークライフサイクル」が重要

「健康を支える企業」というイメージが強い第一三共ヘルスケアだが、社員に対するサポート体制はどう整備されているのか。

総務人事部 人材開発グループ 河上佳那美さんは第一三共ヘルスケアの“有給制度”を例に挙げて説明する。

「有給休暇を取りやすい仕組み作りを行っていて、有給休暇は1日単位だけでなく、半日単位、1時間単位でも取得可能。さらに、有給休暇取得促進日を設定し、週末や祝日と絡めて連休を取りやすくする制度もあります」

また、今年の4月からは、子育てや健康増進のために利用できる新しい福利厚生制度もスタートさせるという。

「第一三共グループは製薬会社で健康を支えているので、やはり社員の健康やセルフケアを大前提として考えているところがあります。生活者のセルフケアを向上させる前に、まず社員のセルフケアを推進しなければいけない。そういう考えが根底にあるので、社員の健康もサポートするような制度や研修を充実させています」。

今の若手社員の働き方に関する意識調査では、「オンオフの切り替え」が重視されていることがわかったが、「しっかり働くときは働き、オフはメリハリをつけて休む。これを実現できる環境が求められています。生活と仕事のバランスを取るだけでなく、両方の充実が相互作用することで、より良い働き方につながると考えています」と河上さんは言う。

また、第一三共では「ワークライフバランス」ではなく、「ワークライフサイクル」という言葉を使い、仕事とプライベートを切り離すだけでなく、互いの質を高め合うことを大切にしていると説明する。

「『ワークライフサイクル』は人によって形が異なります。ガツガツ働きたい人もいれば、効率よく働きたい人もいます。大事なのは、社員が最大限に能力を発揮できることですので、それぞれが尊重し合いながら、働ける風土醸成に今後も力を入れていきます」

働きながら、自分に合ったスタイルを見つけ、充実した仕事と生活を両立する。第一三共ヘルスケアは、そんな社員一人ひとりを支える環境を整えている。新入社員たちもこれから自分らしい「ワークライフサイクル」を学び、実践していくことになるのだろう。