ベネッセコーポレーションは3月21日、「たまひよ妊娠・出産白書2025」を公開した。調査は2024年9月5日~11日、全国の生後0カ月~1才6カ月の子どもを持つ母親・父親2,062人(母親1,649人・父親413人)を対象にインターネットで行われた。

出産・育児のための休暇日数

「あなたの配偶者・パートナーは、出産・育児にあたり、合計どのくらいの期間のお休みを取りましたか・取っていますか?」と質問した。父親が出産・育児のために休暇を取得した日数は、「4日~1週間未満」より短い期間が減少し「1カ月~3カ月未満」が最も高い割合に。「2週間~1カ月未満」「1カ月~3カ月未満」「3カ月~半年未満」「半年~1年未満」「1年以上」が3年連続で増加。取得期間が1カ月以上の合計は3割を超え、より長期で出産・育児に携わっている傾向が顕著となった。

父親の休暇取得状況

「育児休業制度を利用し休みを取った」が最も多く、昨年より増加。次いで「産後パパ育休(出生時育児休業)を利用し休みを取った」父親も昨年より9.5ポイント増え、32.4%が利用していた。「出産や産前産後のための休みは取っていない」人は昨年より減少し1割をきった。

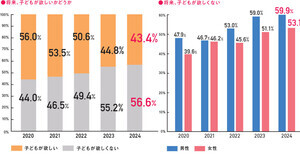

日本社会における出産・育児のしやすさ

「日本の社会は、子どもを産み育てやすい社会だと思いますか?」と質問した。母親は、昨年と変わらず「出産・育児がしやすい社会」と思う割合は1割程度で推移。「そう思わない」の合計は昨年同様7割を超える。父親は、「そう思わない」の合計は5割。昨年から「とてもそう思う」「まあそう思う」が微増し、3割が「出産・育児がしやすい社会」だと感じている。父母間に意識の差があることがうかがえる。

前の質問で「あまりそう思わない」「全くそう思わない」と答えた人に、その理由を尋ねた。母親・父親ともにトップは「経済的・金銭的な負担が大きいから」で8割を占める。制度が進むものの、経済的負担は改善していない状況がうかがえる。また、社会や職場の理解や支援の不足なども出産・育児のしにくさにつながっている。

今後の家族計画

今後の家族計画について尋ねた。子どもを「あと1人以上」欲しいと思う人は母親全体で約7割だった。4年連続減少傾向にある。「0人(もっと欲しいが難しい)」の増加傾向も続く。

妊娠・育児に関連して印象に残ったニュース

妊娠・育児に関連して、2024年の印象に残ったニュースを尋ねたところ、母親・父親ともに「児童手当の拡充」が特に多く、母親・父親ともに5割。次いで「産後パパ育休制度」「年間出生数75万人割れ」が続く。少子化への関心とともに、経済的支援や制度浸透への期待、ニーズがうかがえる。

里帰り出産の有無

里帰り出産について尋ねた。里帰り出産をした人は4割をきり、減少傾向。「もともと里帰り出産は計画せず、しなかった」も増加傾向。コロナ禍以降、里帰り出産をしない傾向が続いていると思われる。

妊娠・出産・育児に関する各制度の認知・利用

妊娠・出産・育児に関して、当事者が利用可能な主な国や自治体の各制度について知っているか尋ねた。母親では、「出産・子育て応援交付金」「妊婦健診の助成」「出産育児一時金」「乳幼児の医療費助成」の認知率が高いうえ、8割以上が利用していた。父親で利用率が高いのは、「出産育児一時金」「出産・子育て応援交付金」などだった。