パナソニックは2月6日、「花粉症による労働力低下の経済損失額2025」を推計し発表した。本推計は、同社が2020年に実施した「社会人の花粉症に関する調査」の結果に加え、最新の民間給与実態統計調査(国税庁)や労働力調査(総務省統計局)のデータを基に算出した。

経済損失額は1日あたり「約2,320億円」

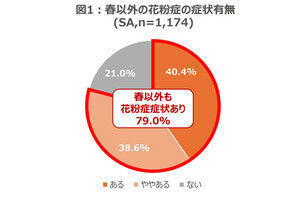

全国の20歳~60歳までの社会人1,324名を対象に実施した調査(2020年1月17日~1月19日)では、花粉症の社会人に、花粉症の症状が自身の仕事のコンディションに影響しているかを聞いたところ、79.0%が「影響がある」と回答した (そう思う32.4%+どちらかというとそう思う46.6%)。また、1日のうち花粉症により仕事のパフォーマンスが低下していると感じる時間は平均で約2.8時間となった。

これらの花粉症による労働力低下の平均時間と、最新の民間給与実態統計調査(国税庁)や労働力調査(総務省統計局)を元に試算した、花粉症による労働力低下の経済損失額2025は、1日あたり「約2,320億円」と推計された。

花粉症と生活への影響について、耳鼻科医の坂田英明氏および医師・睡眠専門家の坪田聡氏が解説している。

耳鼻科医・坂田英明氏による解説

坂田氏によると、花粉症の主な症状は、「鼻水、鼻づまり、くしゃみ」が一般的であるという。特に鼻づまりが続くと口呼吸になりやすくなり、それが原因で頭痛や咬合の異常、夜間の睡眠などに影響が出てしまい、これらは直接的に集中力の低下にも繋がりとのこと。また、アレルギーによって自律神経の変調をきたした結果、生活リズムが崩れ、日常生活のパフォーマンスに影響すると指摘している。

花粉対策で有効なのは、長い時間を過ごす環境に、外からの花粉をできるだけ持ち込まないことだという。具体的には、できるだけ窓を開けない、洗濯物を外に干さないといったことに加え、外出から戻る際は、玄関外で衣服についた花粉を手で払ってから入室する、自身もすぐにシャワーを浴びて体や髪についた花粉を落とすなどの対策が有効とのことだ。

さらに、鼻粘膜上皮の扁平上皮部分や、喉が潤っている状態だと、花粉やウイルスをブロックしやすく、花粉を吸いこまない対策として、鼻や喉の粘膜の加湿も有効だという。また慢性的な乾燥はウイルスにとって格好の環境となるため、加湿器を活用することもできる。

医師・睡眠専門家 坪田聡氏による解説

睡眠専門家の坪田聡氏は、花粉症と睡眠には密接な関係があると指摘する。睡眠中に鼻が詰まると 呼吸がしづらくなり、眠りが浅くなる。その結果、十分な睡眠時間を確保していたとしても、日中の眠気が強くなる。さらに、睡眠時間が短すぎたり睡眠の質が悪かったりすると、免疫がうまく働かず、「花粉症→睡眠不足・睡眠の質の悪化→免疫異常がひどくなる→花粉症がさらに悪化」という負のスパイラルが起こるという。

また坪田氏は、睡眠と仕事のパフォーマンスの関係についても言及しており、普段8時間睡眠を取っている人が睡眠を2時間削ると、酒酔いと同じくらい深刻な影響があるという。そのため、家庭での花粉対策、良質な睡眠環境をつくることが重要だと指摘する。

具体的な対策として、布団を外に干さず、ふとん乾燥機やふとんクリーナーを活用することが推奨される。また、 家の中に入ってしまった花粉には空気清浄機を使うことや、肌・鼻・喉を乾燥させないために加湿器を活用することも有効とのこと。

今年のスギ花粉は例年より早い所が多い傾向となったが、スギ花粉は例年、2月上旬に九州や四国、東海、関東の一部から飛び始め、次第に日本列島を北上する。東北北部でスギ花粉が飛び始めるのは3月中旬頃だという。マスクや眼鏡を使うのは花粉が飛び始めてからでも遅くはないが、花粉症の薬は早めに飲み始めたほうが予防効果が大きくなるため、花粉が飛び始める2週間ぐらい前から飲み始めるのが望ましいとのことだ。

いますぐ始めたい4つの花粉対策

4つの花粉対策を花粉に詳しい住生活ジャーナリストの藤原千秋氏が解説している。

1.外出先から花粉を持ち込まない

花粉の侵入経路として最も多いのは玄関。外から入ってきた人の衣類や髪に付着し、そのまま家の中に持ち込まれる。花粉は粒子として見ると重いため、本来ならそれほど奥まで侵入するものではない。たとえば玄関のドアの開け閉めなどで起きた風で舞っても少し経つと落ちるが、この落ちた花粉が人の靴下やスリッパなどに付着することで、リビングなどへ引き入れてしまうという。そのため、花粉を室内へ持ち込まないためには、まず玄関で除去することが重要となる。

具体的には、玄関にハンディサイズのクリーナーや専用のブラシなどを用意して、家の中に入る前に衣類に付着した花粉を取り除くことができる。

表面がふわふわしたウールやフリースなどに比べて、表面がツルツルした衣類は花粉が付着しにくいので、洋服の選び方でもひと工夫できる。

2.洗濯物を外に干さない

花粉が洗濯物に付着しないよう、花粉の気になる季節は外干しをやめて部屋干しに切り替えることで対策できる。洗濯乾燥機、浴室乾燥機、エアコンの衣類乾燥モードのほか、衣類乾燥に特化した衣類乾燥除湿機を使うのもオススメだという。

3.換気は窓の開け幅を10cm程度に

花粉のピーク期に行われた実験によれば、窓を開ける幅を10cm程度にし、レースのカーテンをすることで屋内への花粉の流入をおよそ4分の1に減らすことができるという。

4.こまめに床掃除をする

掃除の際は、激しく動き回ると床に溜まっていた花粉を舞い上げてしまうことがあるので、掃除機をかける際にもこの時期はなるべくそっと動くようにしたいもの。拭き掃除を先にすのも一案。乾いたときにまた花粉が飛散してしまわないよう、水拭きに使った雑巾はしっかり洗うことが大切。使ったらすぐに捨てられるウェットタイプのシートを使うこともできる。

ただ、毎回水ぶき掃除をするのは大変なため、加湿器などを使って花粉を湿らし、花粉を床に落とすのもおすすめだという。

また、花粉やほこり、ウイルスなど、空気中のごく小さな粒子を捕集する「静電HEPAフィルター」搭載の空気清浄機を使うこともできる。