食・空間・人。すべてにこだわりが詰まったユニークな食堂が、東京大学の駒場リサーチキャンパスにあるのを皆さんは知っているだろうか?

2022年10月に誕生した「食堂コマニ」は、学生の胃袋を満たすだけでなく、「つながる・学べる・先端技術を活かす」学食として、学生や教職員のみならず近隣住民、海外から大学を訪れる研究者からも親しまれているという。

1日平均200人弱の人が、学食を求めてやってくる。その理由とは――。

食堂コマニってどんな場所?

「食堂コマニ」は、東京大学生産技術研究所(以下、生研)のダイニングラボプロジェクトの1つとして誕生した食堂だ。

"ダイニングラボプロジェクト"とは、大学内をはじめ、企業人や近隣住民なども含めてコミュニケーションを創出し、新しい研究、新しい未来を作っていくことを目的にしたプロジェクト。

そのプラットフォームとして誕生したのが食堂コマニである。ちなみに一風変わった「コマニ」の名前は、「駒場IIキャンパス」を略したものなんだとか。

同学食をプロデュースしたのは、テーブルビート代表取締役の佐藤俊博氏と「丸の内ハウス」統括マネージャーの玉田泉氏。人が出会い、多様な文化が混ざりあう交流拠点づくりを手掛けてきた同氏らが新たに仕掛けたのは、『つながる×学べる×先端技術を活かす』がテーマの新しいカタチの学食だ。

「さまざまな交流が生まれたり、人と人がつながったりすることで、新しいユニークな研究が生まれていく場所として(食堂コマニを)始めました」と、玉田氏。

上質食材を通して伝える日本の食文化

「京都の料亭が使っているような昆布(奥井海生堂)やかつおぶし(秋山商店)で3時間かけてだしをとり、秋田の麹屋さん(羽場麹店)から取り寄せた、麹が3倍入っているコクがあって甘いお味噌などを使っています」と、一般的な学食では考えられない、食材へのこだわりをみせる。

聞けば調味料は無添加、野菜はすべてオーガニック、材料はいずれも生産者の顔が見えるものを使用。さらに無料のお水は温泉水、お茶は伊勢のほうじ茶を提供する徹底ぶりだ。

ここまでして高級食材を使う理由として、「日本の食文化をここから正しく伝えていきたい。日本の未来を支える若い人たちに日本の食の素晴らしさをわかってもらいたいんです」と口にし、玉田氏は次のように続けた。

「例えば、お米は有機栽培の"天日干し"されたものを使っています。お米は一般的にはボイラーで24時間乾燥させますが、天日干しは外で20日間以上干すという非常に手間のかかる作業なのです。けれど、それによって旨みたっぷりのお米のおいしさが感じられるんです」

素材本来の旨みを引き立てるため、調理法はあえてシンプルに。また、食品の鮮度を保つ急速冷凍機や、油の吸収を抑えながらカラっと揚げるフライヤーなど、厨房設備に先端技術を取り入れ素材のおいしさを最大限引き出している。

そのほか、食材や調味料の名前、生産者、作り方が記されたリーフレットを各テーブルに置く取り組みなど、"食材の原点"と一緒においしさを届けるのがこだわりだ。

"母の味"を目指した学食

そんな厳選食材で作るのは、フレンチ料理でも懐石料理でもなく、『母の味』。まるで母親が子どものために作るような、おいしくて健康を気遣った料理を提供している。

「お母さんが愛情たっぷりに作ってくれたようなごはんで、しょんぼりしてた人が元気になる、そんな学食にしたかったんです」と玉田氏は胸の内を語る。

学食メニューは、名物料理のおむすび(250円~)をはじめ、定食などが用意されている。筆者も「無添加さば定食」(1,000円)を食べたが、素材の味を活かした素朴な味わいに体も心もほっこり。

個人的なお気に入りは、定食に+250円で変更できる豚汁だ。にんじんやじゃがいも、豚肉など大きな具がたっぷり入った一品は、野菜の旨みと味噌のやさしい甘さをダイレクトに楽しめる。

日頃ファストフードばかり食べる筆者にとって、日々の不摂生を帳消しにしてくれそうなスーパーフードだった。

取材時出会ったフランス人研究者は、「よくこの食堂を訪れます。日本の食材を使ったおいしい料理を食べると元気がでます。体も心もリフレッシュされます」と語った。日本人はもちろんのこと、外国人にも"日本のお母さんの味"はしっかり伝わっているようだ。

人と人が"つながる"仕掛け

食堂コマニがある東大の生研は、100を超える研究室を擁しており、国内外から1,000人を超える研究者たちが集まる。だが、相互にコミュニケーションをとる機会は決して多くはなかったという。そこで食堂コマニは、コミュニケーションを促す仕掛けを施した。

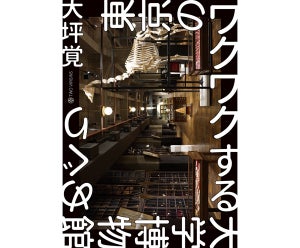

ポイント1つ目は"空間"。設計は、東京大学生産技術研究所准教授であり建築家の川添善行氏が担当した。24名席の大きなセンターテーブルや座敷席、研究内容を一覧できるIISライブラリーなど、コミュニケーションが自然的に発生するよう造られた。

2つ目は多種多様なイベント。お昼休みには不定期で生研の教員が約10分で研究内容を伝える無料イベント「はし休めプチトーク」を開催しており、日本を支える研究のイマを手軽に知ることができる。

「難しい研究もわかりやすく説明してくれるので面白いと思います。一般の人も聞けるイベントなのですが、毎回100人ぐらいは集まっていますね」

さらに研究室とタッグを組んで、"とある実験"も行ったという。

「毛細血管を整えて丈夫にしてくれるというエビデンスがとれた食材を使ったメニューを提供。それを食べて実際に(毛細血管が)キレイになるかどうかを調べる実験もしました。スコープで毛細血管の様子を実際に見てもらうんです」と、楽しげに実験の様子を話す玉田氏。

生研ならではの興味深い取り組みに、聞いているこちらまでワクワクしてしまう。

そのほか、食堂コマニ独自で、今年1月に発生した能登半島地震の復興支援で独自のチャリティイベントをを3月に開催。学内外から人を呼んで、石川の日本酒を中心としたドリンクや料理を振る舞った。今後も地方とのコラボレーション企画は定期的に開催していくとし、学内外問わずつながりを生み、交流を育んでいる。

食堂を支える「コマニーズ」

ここで働くスタッフは「コマニーズ」と呼ばれ、理念に共感した人が採用されている。実は、コマニーズの多くが飲食未経験。主婦やグラフィックデザイナー、フードスタイリスト、PRプロデューサーなど、それぞれが異なるバックグラウンドを持っている。

「最初からクリエイターを集めようと思っていたわけではないんです。ただ、料理人はやめようと決めていました。料理人が入っちゃうと、今までのスタイルからどうしても抜け出せない。コンセプトに賛同してくれる人を募ったら自然とこうなっていました。みんな、常にここがどうやったら良くなるかを考えくれていて、チームメイトのような存在です」

食堂を始めた当初は、未経験者ばかりでオペレーションづくりなど苦労した点も少なくなかった。だが、それぞれ異なるスキルや経験を武器に、ポップを作ったり、盛り付けやメニューを考えたり、想いに共感したコマニーズが一体となり、今までになかった新たな学食を作りあげているそうだ。

「コマニスタイル」を地方へ!

最後に今後の展望について聞いてみた。

「食堂コマニは、いろんなことを伝える場所であり、人々が交流するプラットフォームだと思っています。このコマニスタイルが日本中の大学に広がっていったらいいなと。地域のテロワールや伝統的な食文化、郷土料理などを伝えることで地域の大学が輝き、観光名所となるはずです。インバウンドの人たちもそこを回り、日本の食文化を体験してくれるようになったらうれしいですね」

※取材協力:食堂コマニ

■Information

食堂コマニ

【住所】東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学駒場リサーチキャンパス内

【営業時間】

ランチタイム 11:00~15:00(14:30ラストオーダー)

ティータイム 15:00~17:00

ディナータイム(利用規定あり。要相談)

【定休日】土・日曜日、祝日、年末年始