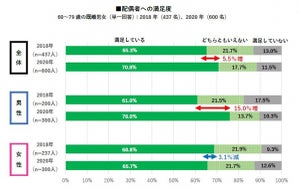

ハルメクは、シニア女性を対象に「年金とお金の使い方に関する意識調査」の結果を11月4日に発表した。調査は6月24日~8月2日、55~79歳の女性839名を対象に郵送アンケートにて実施。

調査対象であるシニア女性のうち、自分か夫のうち1人でも公的年金を受給している方は678名(80.8%)。また自分自身が公的年金を受給しているシニア女性623名に「公的年金の受給開始年齢」を聞いたところ、国民年金を受給し始めた平均年齢は63.1歳だった。通常65歳である受給開始年齢を繰りあげている人が少なくないことが分かる。

「公的年金受給前後での老後のお金に対する心配は?」という質問に対しては、公的年金受給前の世帯は受給中の世帯と比べ、老後のお金に対して「心配している」割合が16.3ポイント高い結果に。具体的な老後のお金について「心配している」と回答した人に、「老後のお金について具体的に心配なこと」を聞くと、1位が「介護費」(78.1%)、続いて2位「医療費」(62.9%)、3位「生活費」(36.8%)、4位「夫の死後の年金収入」(35.2%)、5位「住宅リフォーム費」(27.7%)となった。医療費や生活費など日々にかかる出費を多くの方が気に掛けていることがわかる。他にも夫の年金収入に対する不安や、年齢を考慮した家のリフォーム代金など大きなお金の変動を心配する方も多いようだ。

公的年金受給世帯のうち、収入が年金のみの92世帯について「月当たりの収支」を算出したところ、2人以上世帯では平均収支が320円の黒字、1人世帯では平均6万139円の赤字という結果に。年金収入のみ世帯の「老後のお金について不安に感じていること」ついては、1人世帯・2人以上世帯に共通しているのは、病気、介護費用の負担増加。2人以上世帯では、夫の介護・医療費や、夫が亡くなった後の生活を不安視する声もみられた。

ハルメク 生きかた上手研究所所長の梅津順江氏は今回の調査結果から、「今回の調査で、国民年金の受給開始年齢を通常の65歳より繰り上げている実態が明らかになりましたが、『もらえるものは貰えるうちに』というマインドが働いたのでしょう。多くの不安や不信が焦りにつながった結果と読むことができます」と分析している。