◆本記事はプロモーションが含まれています。

【この記事のエキスパート】

IT・家電ジャーナリスト:安蔵 靖志

一般財団法人 家電製品協会認定 家電製品総合アドバイザー(プラチナグレード)、スマートマスター。AllAbout オーディオプレーヤー、スピーカーなどのガイドを務める。

日経BP社『日経ネットナビ』『日経ネットブレーン』『デジタルARENA』『日経トレンディネット』などを経てフリーに。

デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。

KBCラジオ「キャイ~ンの家電ソムリエ」に出演するほか、ラジオ番組の家電製品紹介コーナーの構成などにも携わっている。

お風呂を沸かしてもすぐ冷めてしまう、本当は温かいお風呂に入りたいけれど結局シャワーだけ、と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。本記事では、長時間お風呂の保温ができる風呂湯保温器の選び方とおすすめ商品を紹介します。ぜひ参考にしてください。

毎日、温かいお湯に浸かろう

学校や仕事で疲れた後のバスタイムは格別なものですよね。お子さんもいる家庭だとお風呂に入る時間がバラバラなことも多いのではないでしょうか。

ゆっくりと温かいお湯に浸かりたい。でも、入る頃にはお湯も冷えてしまう。そんな人にの悩みを解決するのが『風呂湯保温器』です。気軽に使えるものやすぐに温めてくれるものなど様々あるので参考にしてみてくださいね。

種類、掃除のしやすさで

風呂湯保温器の選び方

風呂湯保温器にはさまざまな種類や機能を持ったものがありますが、お風呂で毎日使うという性質上、なるべく使いやすいものを選びたいですよね。

そこで、風呂湯保温器を選ぶうえで大切なポイントをまとめました。

ポイントは次のとおり。

【1】種類で選ぶ

【2】掃除やお手入れはしやすいか

【3】持ち運びやすいサイズや重さで選ぶ

【4】電気代の消費量で選ぶ

【5】すぐに温まるものや保温時間の長さで選ぶ

【6】便利な機能もチェック

これらのポイントをおさえることで、より欲しい商品をみつけることができます。一つひとつ解説していきます。

【1】種類で選ぶ

風呂湯保温器は大きく分けて、コードで電源を取り浴槽のなかに入れて保温するタイプと、コードのいらないポータブルタイプ、風呂釜取りつけタイプの3種類の商品が存在します。

それぞれの特徴やメリットを詳しく説明しますね。

保温力が高い「電気タイプ」

コード式で風呂場の外部のコンセントにつないで電気を取り、お湯の入った浴槽に入れて保温をする風呂湯保温器です。

お風呂の保温のみをおこなうものと、冷たい水の状態からお湯を温める追い焚き機能つきのものがありますが、追い焚き機能がついている商品は、販売価格が高くなります。

安全に使えてエコな「電子レンジタイプ」

コードレスで、電子レンジで本体のなかに入っている遠赤外線セラミックボールを温めたあとに、お湯の入った浴槽に入れて保温するタイプの風呂湯保温器です。電気で保温するタイプの商品にくらべて価格も手ごろで、電子レンジで温めるだけで使いやすいのが特徴です。

電気代の節約には「風呂釜穴に取りつけタイプ」

お風呂を沸かしたあと、浴槽内にある穴のなか(お湯を循環させるためのパイプで、追い炊きの際にはそこからお湯を吸い込み、内部で温めたお湯を排出します)は、とくに冷めやすくなっているのをご存知でしょうか。

浴槽内の穴に取りつけるタイプの風呂湯保温器は、火が消えたあとパイプ内で冷えてしまったお湯が出てくるのを防ぎ、水温の低下速度を遅くすることができます。電気も使わないので節電も期待できますよ。

電気が使えないときでも使用可能な「そのままタイプ」

電気を使用できない環境下でも使えるのが特徴のそのまま使える風呂湯保温器もあります。ほかのタイプと比べて商品数は少ないですが、保温力の高い素材や成分を使用していれば、電源・電子レンジなどを使わなくてもお湯の温度を冷めにくく保温してくれます。

しかし、電源や電子レンジを使った保温器と比べると保温力は高くないので、TPOに合わせて使い分けるのもおすすめです。

【2】掃除やお手入れはしやすいか

毎日温かいお風呂で使う風呂湯保温器は、こまめにお手入れし清潔な状態を保っておかないと、菌が増殖し思わぬトラブルを引き起こすこともあります。

本体の掃除がしやすいか、洗ったあと乾かしやすいかどうか、実際にお手入れするときのこともイメージしてから選ぶといいですよ。また電気式の風呂湯保温器の場合、フィルターの有無や、洗いやすいかどうかもチェックしておく必要があります。

【3】持ち運びやすいサイズや重さで選ぶ

お風呂場で使用するものだから、なるべく軽くて小さいものが持ち運びもラクチンですよね。毎回、使う度に持ってくるのも大変という人には軽量なものが良いでしょう。

しかし、すぐに温めたい人は大きなパワーがある方がいい場合も。自分がどんな用途で何人くらいで使うのかも考えながら選ぶと良いですね。

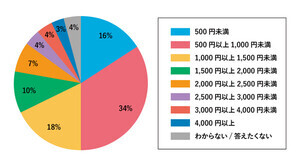

【4】電気代の消費量で選ぶ

冬場になると、すぐに冷えてしまうので使用する回数も必然的に増えてしまうことも。電気の消費量を知らず知らずに使っていると思ういもよらぬ電気代のケースも。

商品によって、電気量も異なるので公式サイト含めて電気屋さんでも店員さんに聞くなどしてあらかじめに下調べしておきましょう。

【5】すぐに温まるものや保温時間の長さで選ぶ

風呂湯保温器は、季節によって湯沸かし時間・保温時間が変わってきます。すぐに温めるものや温まるまでの時間がかかっても保温時間が長いものなど様々です。

長いものだと冬場でも9時間くらい持つものがあるので、使用用途を考えて自分にあったものを選ぶと問題ないでしょう。

【6】便利な機能もチェック

風呂湯保温器は、商品によってそれぞれに便利な特殊機能があります。クリーンフィルターや特殊活性炭でいつも清潔に保つことができる機能や温度を自動でコントロールしてくれる機能、省エネ設計も。

また、便利な機能だけでなく電防止や過電流防止などの安全面も考慮された機能もあるので安心漏して使うことができます。

IT・家電ジャーナリストがアドバイス

使用用途に合わせたタイプを考えよう

【エキスパートのコメント】

風呂湯保温器は「24時間風呂」を楽しめる本格的なものから湯温の低下を抑える手軽なものまで幅広いですが、朝も夜もお風呂に入りたいという方には湯沸かし機能つきモデルがおすすめです。

お風呂にかかるガス代をより省エネにしたいという方はポータブルタイプからはじめてみるといいでしょう。