「ガラケー最後の利用世代」と認識されていた、60歳以上のシニア層もスマホへシフトしている。2018年には、60代のスマホ所有者数が初めてガラケー所有者数を上回り、今後もその傾向は加速するとみられている。

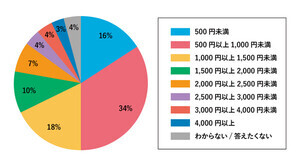

現在、スマホに移行していないシニア層は3,000万人との報告もある。この数字が確かならば、携帯キャリアにとっては「最後の開拓地」ともいえる。

実はスマホは、シニア世代と親和性が高いという分析がある。ガラケーに比べ画面が大きく文字が読みやすい、アプリのアイコン化によって直感的に操作しやすいというのがその理由だ。そうした需要を見越してか、携帯大手のシニア層取り込みが、激化し始めている。そんななか、auを運営するKDDIがある取り組みを実施した。

それは、「auスマートパスプレミアム」の特典としてシニア世代を集め、4カ所の酒蔵を巡るというものだった。筆者は、この企画に同行させていただいた。

4カ所の酒蔵を巡る「お酒好き」にはたまらない旅

朝7:30、新宿西口の明治安田生命ビル横のはとバス停留所に20人ほどのシニアが集まっていた。全員がそろったところで、黄色い車体の「はとバス」に乗り込み、ツアーがスタート。実はこの酒蔵巡りツアー、はとバスのなかでも人気企画で、月に何回か催されている。それが今回、KDDIのシニア加入者向けにチャーターされたカタチだ。

目指す先は栃木県。福島県や新潟県、長野県なども酒の産地として有名だが、そうした地域よりも近いというのが、この地が選択されたポイントなのかもしれない。

ツアーはまず、「外池酒造」へ。栃木県益子町にある酒蔵で、清酒のほか焼酎、コスメなどを扱っている。「酒蔵なのにコスメ!?」という声も聞こえてきそうだが、実はワケがある。昔から「杜氏」と呼ばれている職人の手は白くてツルツルしているといわれているが、それは酒粕に含まれる天然のビタミン群、ミネラル、アミノ酸の効果によるものだという。それをコスメに役立てたということだ。ここでは3種類の清酒の利き酒が行われた。

続いて向かったのは「島崎酒造・洞窟酒造」。ここはインパクトがあった。洞窟酒造という名のとおり、山裾にある洞窟で清酒を貯蔵しているのだ。ただ、この洞窟は天然のものではない。旧日本軍が戦車を秘密裏に製造するために掘られた洞窟なのだ。年間をとおして10度前後と気温に変化がなく、それが清酒の貯蔵に向いているという。お酒を持ち込むことも可能で、こどもが産まれたときにお酒の貯蔵を洞窟酒造に依頼し、20年後、こどもが成人した際に、長年熟成させた清酒をお祝いに贈るという方が多いらしい。

さらに「片山酒造」を見学した。この酒蔵は少量生産のため、商品を流通させておらず、蔵元の店舗や直送でのみ入手可能。そのぶん、若干高価だが、製法にもこだわっており、「佐瀬式」と呼ばれる昔ながらの機材で、4日ほどかけて清酒を圧搾する。

最後は「渡邊佐平商店」へ。この酒蔵は清酒と焼酎を製造しているが、印象的だったのは焼酎を蒸留する樽が“ウイスキー樽”のようなものだったこと。以前、埼玉県・秩父にあるディスティラリー「イチローズモルト」を見学したことがあるが、今や木樽の入手は難しくなってきていると聞いた憶えがある。それでも木樽による製造を行うのは、こだわっている証拠なのだろう。

シニア層取り込みの一環

ここまで見学した酒蔵を紹介したが、なぜこのような企画をKDDIが行ったのだろうか。冒頭で述べたとおり、それはシニア世代の取り込みにある。だが、取り扱い端末に大きな差はないため、性能面を訴求しても意味はない。ならば「auスマートパスプレミアム」をシニア世代へ認知してもらって活用してもらおう、というところがねらいなのだと思う。

そのため、シニア向けのスマホ活用冊子「大人にイイコト」を、今回のツアー参加者に配布していた。駅に置いたり、ダイレクト便で郵送しても、冊子が読まれるとは限らない。だが、こうしたツアーの復路で冊子が配られれば、東京までの移動中の暇つぶしとしてペラペラめくることになるだろう。事実、バス内で冊子を読んでいる方を多数お見かけした。

実はKDDIは、スマホによるシニア取り込みに積極的だ。今回は、酒蔵巡りだったが、スマホ購入前のシニアに、スマホの使い方を啓蒙する講座なども開いている。講座自体は1回最大20名程度と小規模だが、繰り返すことが大切という判断に至っているようだ。

スマホはすでに飽和状態だが、まだ市場開拓の余地があるシニア世代。こうした世代の取り込みのために、今後も携帯キャリアがさまざまな手を打ってくるのは想像に難くない。

(並木秀一)