政府は24日、「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)、成長戦略「日本再興戦略」改訂版、「規制改革実施計画」を閣議決定した。

去年6月に出した最初の成長戦略が、発表と同時に失望されたのと比較すると、今回発表された新成長戦略は評価できる点が多々ある。法人税改革(実効税率20%台への引き下げ)・イノベーション推進・岩盤規制の改革・女性および外国人の活用など、基本方針は経済を強くすることに徹している。

もちろん、個々の政策には問題含みの部分もある。

核燃料サイクル事業実現のメドがない中で原発再稼動を進めると将来に禍根を残さないか、

法人減税の財源をどうするのか、

配偶者控除の廃止が子育て世帯への単なる増税にならないか、

など細部には不安が残る。

ただ、全体として、日本経済を強くする意志を前面に出した点は、評価していい。素直に評価できるのは、産業の新陳代謝を促し、イノベーションを推進する方向を打ち出していることだ。ロボット技術の活用、水素活用社会の実現、インフラ輸出の促進、世界最高水準のIT社会の実現などに具体的にコミットしていることが評価できる。日本の得意分野をさらに強くすることで、日本経済全体を強化することが期待できる。

日本は、自動車王国であり、ロボット王国でもある。自動車産業とロボット・機械産業が、日本の強さを牽引している事実は変わっていない。次世代自動車・次世代ロボットでも、日本が世界のトップを走れるように政策支援する方向を打ち出している。

水素社会実現については、経済産業省資源エネルギー庁から工程表が出されている。その中で、世界最速の燃料電池車普及の方針が打ち出されている点に、特に注目している。

新成長戦略と水素社会実現の工程表をあわせて読み込むと、持続可能な地球環境を作るために日本がやっていくべき戦略がきちんと語られている。それを、私は3段階のステップに分けて考えてみた。

<ステップI>

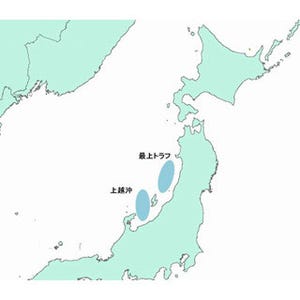

化石燃料の効率的活用。この段階では、世界で最高効率の石炭火力発電の普及や、電力流通の高度化、スマートコミュニティの実現など徹底した省エネ推進が図られる。また、日本近海に眠るメタンハイドレート(メタンを含むガス資源)開発も進められる。

<ステップII>

化石燃料由来の水素エネルギー活用の仕組みを作る。この段階で、水素ステーションの構築や燃料電池車の普及が進められる。

<ステップIII>

自然エネルギー由来の水素(グリーン水素)を海外から大量に輸入する。この段階で、水素発電の本格導入が視野に入る。

今回の成長戦略では、<ステップI><ステップII>までしか具体策が述べられていないが、将来<ステップIII>へ進まなければならないことを視野に入れていることは意義がある。最終ゴールは、地球上に大量に存在する太陽光・風力などのエネルギーから大量に水素(グリーン水素)をつくり、それを活用する社会を実現することにある。

執筆者プロフィール : 窪田 真之

楽天証券経済研究所 チーフ・ストラテジスト。日本証券アナリスト協会検定会員。米国CFA協会認定アナリスト。著書『超入門! 株式投資力トレーニング』(日本経済新聞出版社)など。1984年、慶應義塾大学経済学部卒業。日本株ファンドマネージャー歴25年。運用するファンドは、ベンチマークである東証株価指数を大幅に上回る運用実績を残し、敏腕ファンドマネージャーとして多くのメディア出演をこなしてきた。2014年2月から現職。長年のファンドマネージャーとしての実績を活かした企業分析やマーケット動向について、「3分でわかる! 今日の投資戦略」を毎営業日配信中。