理化学研究所(理研)は10月15日、米ブルックヘブン国立研究所(BNL)との共同研究で、陽子内で強い力を媒介する素粒子「グルーオン」の回転運動の大きさを調べることを目的に、陽子のスピン回転方向が進行方向に対して垂直な「横偏極陽子」と、それ以外の陽子の衝突から生じる「直接光子」の「横スピン非対称度」を測定したところ、グルーオンの回転運動の大きさが理論の最大予想値ほどは大きくないことが明らかになったと発表した。

同成果は、理研 仁科加速器科学研究センター 理研BNL研究センター実験研究グループの秋葉康之グループリーダー、同・放射線研究室の後藤雄二先任研究員、同・ラルフ・サイデル専任研究員、同・中川格専任研究員らのBNLとの「PHENIX実験国際共同研究グループ」によるもの。詳細は、「Physical Review Letters」にオンライン掲載された。

原子核を構成する陽子と中性子は、どちらも3個のクォークと、そのクォーク間に働く強い力を媒介する素粒子のグルーオンから構成されている。陽子には自転である「スピン」があるが、それに対してクォークやグルーオンがそれぞれどのように寄与しているのかはまだよくわかっておらず、中でも陽子のスピンの一部は、グルーオンが陽子のスピン軸の周りを回転することで生み出されていると推測されているが、その割合がどの程度なのかはまったくわかっていなかったという。

-

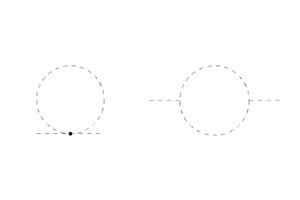

偏極陽子と陽子の衝突と横スピン比対称度の概念。(左)偏極陽子と陽子の衝突により、直接光子が生じる様子。(右)左図の衝突点を上から見た図。偏極陽子のグルーオンは、スピン軸の周りを左回りに回転している。陽子のクォークが偏極陽子のグルーオンと衝突すると、偏極陽子のグルーオンは直接光子に変換される。衝突が偏極陽子の右側で起こると、グルーオンの回転運動の分を足して強い衝突となる。反対に左側で起こると、逆に弱い衝突となる。これが左右に生み出される直接光子の数に違いを生み、その違いを横スピン非対称度という (出所:理研Webサイト)

今回の理研とBNLの国際協力で誕生したPHENIX実験では、BNLのRHIC衝突型加速器を用いて、直接光子の横スピン非対称度について測定を実施。実験の結果、直接光子の4つのエネルギーにおける横スピン非対称度が測定され、測定精度は約0.4%と導き出された。

また、横スピン比対称度の4つの測定結果はすべて、測定精度の範囲内でゼロと一致していたとのことで、これはグルーオンの回転運動の大きさが極めて小さいため、それによって生じる横スピン非対称度が測定精度よりも小さいことを意味しており、このことから、陽子内におけるグルーオンの回転運動の大きさに対して実験による制限が初めてかかることになったとしている。

さらに今回の測定精度は、理論的な予想の1%を下回る約0.4%と高いものであったが、研究チームでは、さらに高い精度が必要としている。仮に精度があと数倍高ければ、ゼロでない測定結果が得られ、グルーオンの回転運動の大きさを測定できていた可能性があるためだという。

-

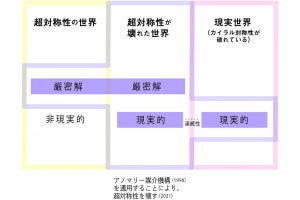

直接光子生成の横スピン非対称度の測定結果と理論モデルの比較。横軸は光子のエネルギーに相当。黒丸のデータ点についている縦棒は測定精度が表されている。青点線と赤点線は、2つの理論モデルから予想される非対称度の最大・最小範囲が表されている (出所:理研Webサイト)

なお、現在、PHENIX実験はsPHENIXという新しい実験に向けて順調にアップグレードが進められており、2023年から実験が開始される予定。sPHENIX実験装置は、今回の実験データの10倍以上の数の直接光子を測定できる性能を持っているため、測定精度が約0.1%に向上する見込みで、それにより、横スピン比対称度がゼロでないという測定結果が得られれば、陽子内でグルーオンが回転運動していることの確証となり、回転運動の大きさの最初の測定になることが期待されるという。