物質・材料研究機構(NIMS)は11月2日、シリコン表面の金属原子一層の物質が電気抵抗ゼロとなる超伝導特性を発現することを発見したと発表した。NIMS国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の内橋隆MANA研究者と中山知信主任研究者らの研究グループによる発見で、成果は米物理学会雑誌「Physical Review Letters」にEditor's Suggestion(注目論文)として近日中に掲載される予定だ。

集積回路の微細化・高速化に従って、情報処理能力は1年半で2倍になるという驚異的なペースで増えてきているのはご存じの方も多いはず。しかし、半導体素子では電流を流すことに伴う発熱の問題があり、合計すると膨大なエネルギー消費になることから、情報処理に必要な消費電力はすでに無視できない量となっている。二酸化炭素の排出やエネルギー資源不足の問題に深刻な影響を与え始めているというわけだ。

しかし、現代の高度情報化社会において、盗聴などの危険性を常にはらむインターネット上で安全に情報をやり取りすることもまた重要で、通信の安全性を保つために暗号システムが一般に用いられているが、これを解読するための情報処理能力も飛躍的に向上している。今後も現在の暗号システムが安全であるという保証はなく、そのためにより安全な情報通信技術の開発が求められている次第だ。

これらの課題を解決すると期待されているのが、電気抵抗ゼロの状態である超伝導を利用した「単一磁束粒子素子」であり、「超伝導単一光子検出器」を用いた「量子暗号通信」である。

単一磁束粒子素子とは、超伝導体で作った素子の中にとららえた磁束(磁場)の出し入れによって動作する演算素子の一種で、従来の半導体素子に比べて非常に高速でいて、同時に何桁も低い消費電力で動作するのが特徴だ。集積回路として動作することもすでに実証されているため、次世代のコンピュータチップとしての応用が期待されている技術である。

そして超伝導単一光子検出器は、超伝導体をナノスケールに加工して作製した細線や薄膜では光によってその超伝導の性質が破壊され、通常の電気抵抗のある状態に戻るという仕組みを利用した光検出器だ。非常に高い感度があり、光の粒子としての最小単位である光子1個分を検出することが可能である。量子暗号通信の基礎となるのが単一光子の検出であり、それを実現するためのデバイスというわけだ。

また量子暗号通信とは、光の持つ量子力学的性質を利用して、暗号を送る情報通信技術のことである。万が一盗聴されてもその痕跡が通信者に知られるため、盗聴されていない情報のみを送ることができる、このため原理的に完全な安全性を保って通信することが可能になるという仕組みだ。量子暗号通信は個々の光子に情報を担わせることから、その実現には単一光子を検出する技術が重要になる。

これらの技術の実用化に向けた課題としては、単一磁束粒子素子については半導体素子に匹敵するレベルの微細化・集積化であり、超伝導単一光子検出器については高効率化・高速化だ。いずれの場合も、使用されている超伝導材料の薄膜化・微細化が重要だが、超伝導は非常に多数の電子の協調現象であるため、一般に素子をある一定のサイズよりも微細化するのは難しいと考えられてきた。

また、微細化に伴って材料の欠陥の影響が顕著になってくるという問題もある。例え、原子一層まで超伝導体を薄くできたとしても、そこに実用的な大きさの超伝導電流を流すことは不可能と予測されてもいた。これらは超伝導素子にとっての原理的な制約と考えられていたのである。

研究グループでは、究極的に薄い超伝導体を実現するために、半導体素子で使われるシリコンの表面にインジウム金属が一層だけ配列した特殊な物質「固体表面物質」に着目した。固体表面物質とは、半導体などの固体の表面に一層程度の金属原子などが配列してできた特殊な物質のことを指す。通常のバルク材料に使われる物質とはまったく異なる性質を示すことが多いという特徴がある。

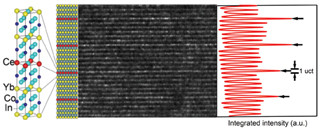

中国の研究グループが昨年、固体表面物質を用いて低温で超伝導固有の性質を観測したという報告がなされた。しかし、応用上最も重要な特性である電気抵抗を測定していなかったことから、実際に電気抵抗がゼロになるのか、またそうなるとしたらどの程度の大きさの電流を抵抗ゼロのままで流すことができるのかは不明のままだったのである。そこで研究グループでは、今回、固体表面物質に電極を取り付けて測定し、2.8K(約-270℃)の低温で電気抵抗がゼロになることを世界で初めて観測した(画像1)。

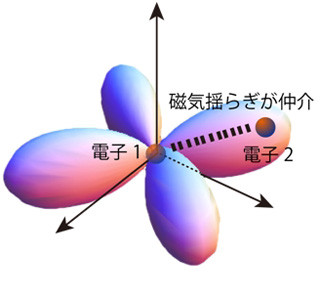

また、この物質に流す電流値を増やしていき、どこで超伝導性が破壊されるかを詳細に調べた結果、電流密度に換算して最高で6.1×109A/平方メートルという大きな電流を流すことができることが判明(画像2)。この値は、バルク材料でできた超電導磁石における典型的な値の1010A/平方メートルと同程度の大きさだ。

このような大きな超伝導電流がたった一層の原子層に流れることは、これまでの予想を覆すものである。同時に、流すことのできる超伝導電流の大きさは、固体平面上に自然にできた原子1つほどの段差である「原子ステップ」で制限されていることが示唆された。原子ステップがない平坦な領域には、さらに大きな超伝導電流を流すことが期待されている(ただし、現実には、どんな固体の表面にも原子ステップは必ず存在している)。

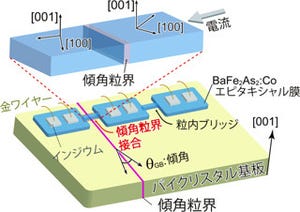

今回の発見によって、超伝導材料を原子レベルの極限まで薄くできることが実証された。これにより、超伝導演算素子を微細化・高集積化して半導体素子の置き換えを目指す研究が加速するものと考えられると研究グループは推測。また、超伝導単一光子検出器についても、素子のサイズを小型化することで検出を高効率化し、量子情報通信の速度を上げられることを期待しているという。どちらの場合でも、大きな超伝導電流を流せる点は、素子の低ノイズ性、高信頼性、高速性を追求する上で大きな利点になる。さらに、今回の研究ではシリコンを材料として用いているため、従来のデバイス作製プロセスも援用できるとした。

研究グループは、今回の物質を保護化してさまざまなデバイス作製プロセスに耐えられるようにすることと、よりデバイス動作を容易にするために超伝導転移温度を上げることを今後の課題としている。