京都大学 iPS細胞研究所(CiRA)は1月17日、大規模な化合物スクリーニング系を用いて、ヒトiPS/ES細胞を腎臓や生殖腺などの元となる「中間中胚葉」へと高効率に分化させる物質を同定したと発表した。

成果は、CiRAの荒岡利和研究員、同・長船健二准教授(JSTさきがけ)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間1月15日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。

腎臓は構造や発生機構が複雑であると同時に、老廃物の排泄や血圧の調節、赤血球の合成促進など、生理学的に重要なさまざまな役割を果たしている。腎臓はいったん傷つくとその機能を修復することはほとんどできず、機能不全が進行すると人工透析により命をつなぐ形だ。日本の透析患者数は30万人を超え、透析医療費は全医療費のおよそ6%も占めていることから、iPS/ES細胞を使った腎臓の再生医療の研究が期待されている。

ヒトのiPS/ES細胞を使って腎臓の細胞を誘導する技術はまだ完成していない。これまでの発生生物学的研究から腎臓は中間中胚葉から発生することがわかっている。中間中胚葉とは、脊椎動物の個体発生の過程で現れる細胞集団のことだ。最終的にたどり着く細胞の種類に応じて大きく中胚葉のほかにも、「外胚葉」と「内胚葉」に分類され、さらに中胚葉は、中間中胚葉、「沿軸中胚葉」、「側板中胚葉」などに分類される。中間中胚葉は将来腎臓や副腎、生殖腺へと分化する細胞を含む。よって、iPS/ES細胞から中間中胚葉を高効率に誘導することは、腎臓の細胞を誘導する上で重要なステップとなるのはいうまでもない。

長船准教授らは2013年1月にiPS/ES細胞から中間中胚葉へと分化したことを容易に判別できる方法を開発し、次のステップとして中間中胚葉へと高効率に誘導する方法を開発していた。この時には、成長因子の「BMP7」や「アクチビンA」などを利用していたが、成長因子の難点は高価である点だ。また安定性にも難点があり、安価な低分子化合物を用いた分化誘導方法が求められている。

そこで研究チームは今回、その中間中胚葉を判別できる実験系を用いて、大量の化合物の中から中間中胚葉への分化誘導に効果がある化合物を探し出す(スクリーニングする)系の構築を行った。

これまでに長船准教授らはヒトのiPS/ES細胞で効率よく遺伝子の「相同組み換え」を起こさせる技術を確立し、中間中胚葉の分化マーカー遺伝子「OSR1(Odd-skipped related1)」に緑色蛍光タンパク質(GFP)を導入した技術を用いて、中間中胚葉に分化するとGFPが発する蛍光により検出できるiPS細胞を作製していた。なお相同組み換えとは、DNAの塩基配列がよく似た領域「相同部位」 で起こるDNAの組み換えのことだ。2本鎖のDNAには、切断や変異が起こっても相補鎖を元に修復する機能が備わっており、これらの性質を応用して目的の場所の遺伝情報を変える技術である。これまでヒトのiPS/ES細胞では難しい技術であった。

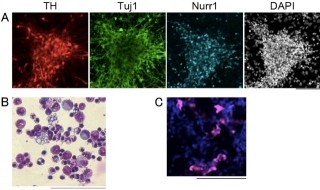

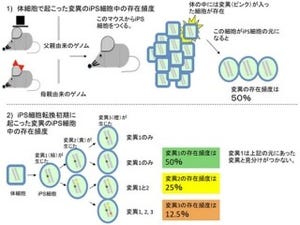

今回、そのiPS細胞から中間中胚葉へと分化させる方法を用い、iPS細胞に化合物「CHIR99021」およびアクチビンAを与えて2日後(中内胚葉の段階)に1821種の化合物を作用させて、GFPを光らせる(中間中胚葉へと分化させる)2種の化合物(レチノイド)「AM580」および「TTNPB」が発見された。これには、ロボットシステムが用いられている(画像1・2)。

|

|

|

|

スクリーニングに用いる装置と分化誘導方法。画像1(左):CiRAが所有する化合物スクリーニングに用いたロボットシステム。画像2の手順の様な中間中胚葉へと分化誘導させる方法を用い、1821種の化合物から有効な化合物を選び出した。画像2(右):中間中胚葉へと分化誘導させる方法の流れ |

|

次に、見出された化合物とCHIR99021を組み合わせ、アクチビンAなどの成長因子を使わない方法で中間中胚葉への分化誘導が試みられた。まずヒトiPS細胞にCHIR99021およびAM580あるいはTTNPBを添加して2日間、その後AM580あるいはTTNPBのみの培地で3日間培養する方法で分化誘導が行われたのである。するとAM580あるいはTTNPBのいずれも、6日目には75%以上の細胞が中間中胚葉へと分化しており、成長因子を使った方法と比べて早く高効率に分化誘導させることに成功したというわけだ(画像3・4)。

|

|

|

|

画像3(左):低分子化合物を用いた方法では、6日目には中間中胚葉へと分化していることが判明した。画像4の手順で分化誘導をしたところ、6日目にはOSR1を発現している細胞、つまり中間中胚葉へと分化した細胞へと大半が変化した。アクチビンAを用いた方法では同じ6日目の段階で20%程度しか分化していない。画像4(右):低分子化合物を用いて中間中胚葉へと分化誘導させる方法の流れ |

|

次に、今回の実験で確立された方法による中間中胚葉を、マウス胎児の腎臓細胞と共培養したところ、一部の細胞で管状の構造を形成したものがあり、その細胞は「腎尿細管」のマーカーである「LTL(Lotus Tetragonolobus lectin)」が陽性であり、なおかつ「尿細管上皮細胞」の指標である「LAMININ」が発現していることも確認された。従って、今回確立された方法でヒトiPS/ES細胞から誘導した中間中胚葉には、腎臓の3次元構造を作る能力があることが示されたというわけだ(画像5・6)。

|

|

|

|

画像5・6:中間中胚葉から誘導した一部の細胞で腎尿細管の構造が形成された様子。管構造を形成した細胞はLAMININおよびLTLが共に陽性であり、腎尿細管であると考えられるという。緑:HuNu(ヒト中間中胚葉由来の細胞であることを意味する)、赤:LTL 紫:LAMININ、青:核。図中のバーは100μmを示す |

|

今回の研究では、ロボットシステムを用いて、膨大な化合物の中から中間中胚葉への分化誘導に有効な化合物のスクリーニングが行われた。このようなロボットシステムを用いた手法は創薬研究では広く使われて来たが、iPS細胞の登場により、今回のような分化誘導方法の探索にも利用することができるようになり、現在注目されているという。

特に生体内で機能している成長因子などのタンパク質は高価であり、また物質として不安定なので大規模に分化誘導を行うには不向きだ。今後は、より安価で安定している低分子化合物で細胞の状態をコントロールする「ケミカルバイオロジー」と呼ばれる分野が重要な役割を果たすと考えられるという。