東京工業大学(東工大)と産業技術総合研究所(産総研)は8月23日、ダイヤモンド半導体の接合型電界効果トランジスタの動作に成功したと発表した。

同成果は、東京工業大学 波多野睦子教授、岩崎孝之助教、産業技術総合研究所 山崎聡主幹研究員、加藤宙光主任研究員らによるもの。詳細は、2012年8月24日に応用物理学会発行の英文科学誌「Applied Physics Express」のオンライン速報版で公開された。

パワーデバイスは、送電、自動車、鉄道、太陽光発電、風力発電、家電など、様々な応用のニーズがある電子素子で、スマートグリッド化のキーデバイスとして注目されている。高効率の電力変換が可能で、超低損失なパワーデバイスの開発により、省エネルギーを推進し、二酸化炭素ガスの排出を削減に寄与する。

現在、主流であるシリコン(Si)を用いたパワーデバイスは、高い電圧に耐えられない他、温度上昇にも弱く、電力変換の損失も多いなど性能の限界が近づいている。このような課題を解決するために、新しい材料として炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)によるデバイスが研究・開発され、一部実用化されつつある。ダイヤモンドはこれらの材料よりも、さらに高い絶縁破壊電界(Siの100倍)や熱の逃しやすさ(熱伝導率がSiの14倍)など、究極の物性値を持つために、高電圧をかけても壊れず、また大電流を流したときに発生するジュール熱を効率的に逃がすことができる。このため、大きな電圧や電流が必要な電気自動車や直流送電などでは、ダイヤモンド半導体を用いたパワーデバイスの実現が期待されている。しかし、これまでトランジスタとしての基本要素である横型のpn接合の形成やその電界制御が困難であり、デバイス化には課題があった。

接合型電界効果トランジスタを動作させるには、界面に結晶欠陥を含まないきれいな結晶構造を持つ横型のpn接合を形成しなくてならない。通常のSi半導体の不純物原子の選択ドーピングに使われているイオン注入法は、基板表面の特定の領域にn層を作ることにより、横型のpn接合を形成しているが、ダイヤモンド半導体では、注入した不純物によって発生した結晶欠陥を熱処理で回復させることが困難となる。これは、炭素系材料の最安定相がダイヤモンドではなくグラファイトであり、熱処理してもダイヤモンドに戻らないためだ。

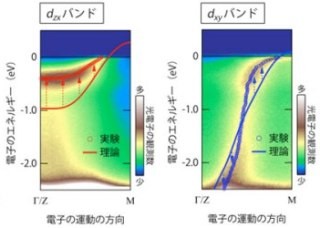

今回、鍵となる技術はマイクロ波プラズマ化学気相合成法を用いた選択成長により、横型のpn接合を形成させた。n層の成長条件を工夫することにより、ある方向だけの成長速度を他の面方向の100倍以上に高めることに成功。棒状に加工したp層の両サイドだけに選択的に、高濃度に不純物を含むn層(n+層)を形成することができた。

|

|

|

図1 ダイヤモンド半導体による接合型電界効果トランジスタ。(a)上から見た模式図。ソースからドレインに向かって流れる伝導キャリアをゲートの電圧で制御する。(b)点線部分の断面模式図。(c)選択成長技術で作製した接合型電界効果トランジスタの電子顕微鏡像と測定に用いた回路図 |

作製したトランジスタの動作を調べたところ、p層とn+層の境界に形成される空乏層(自由電子と正孔がほとんど存在しない領域)の幅をゲート電極にかける電圧により制御し、電流を増減できることが確認されたという。また、ゲート電圧をさらに大きくすることでp層の幅全体に空乏層を広げ、電流を完全に遮断し、トランジスタをオフ状態とすることに成功した。オフ状態の漏れ電流は安定して数fA程度に保たれており、高いオンオフ比と鋭い立ち上がりを持つトランジスタとして動作することが確認された。

今後、応用に必要な大電流化と高耐圧化を図るために、電流が通過する断面積を拡大すると同時に、オフ状態でソース・ドレイン間にかかる高電圧に耐えられるデバイス構造が必要となる。そのために、ダイヤモンドの結晶作製技術のさらなる高度化によって、ソースとドレインをそれぞれ基板表面と基板裏面に配置した縦型デバイスの実現を目指していく方針。さらには、高い熱伝導率を持つダイヤモンドは、高温など過酷な環境下においても動作が期待できるため、その実証実験に取り組み、大口径ダイヤモンド基板を用いたデバイス作製も進めていく考えとコメントしている。