理化学研究所(理研)と名古屋大学(名大)の研究グループは、X線領域での非線形光学現象を利用して、波長206Åでその380分の1相当(0.54Å)という、超高空間分解能の顕微手法を開発した。

同成果は、理研播磨研究所放射光科学総合研究センター 石川X線干渉光学研究室の玉作賢治専任研究員、石川哲也主任研究員らと名古屋大学大学院工学研究科西堀英治准教授の研究によるもので、科学雑誌「Nature Physics」(オンライン版)に掲載された。

顕微鏡の歴史は古く、その発明は16世紀末まで遡る。また、肉眼では見えないものを最初に見た事例は、ガリレオ・ガリレイが昆虫の複眼を観察したもの(1610年頃)といわれており、以来、「いかに細かいものを見ることを実現するか」が、光学分野での重要テーマの1つとなっていた。1878年に、独イエナ大学のE.アッベが、空間分解能は原理的に波長の約半分で決定されることを示して以来、例えばタンパク質の構造解析にX線が利用されるように、細かいものを見るためには短い波長を使うというのが常識となった。その一方、世界中で波長の限界に挑み、現在では可視光領域の光で波長の10分の1程度、つまり数100Åまでは見ることができるようになっていた。

|

|

|

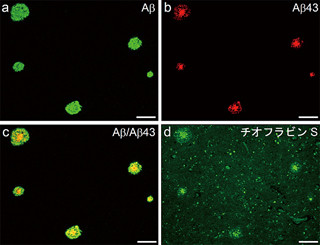

図1 波長と分解能の関係。一般に、どれだけ細かいものを見られるかは、使っている波長が下限を与える。通常、グラフの右下の領域は見ることができない。今回の研究では、"妹"光子のいる極端紫外領域でX線である"姉"光子の特徴を利用することで、極端紫外光の波長の380分の1という超高分解能を実現した |

しかし、この分解能であっても、物質内で光に対してどのように電子が応答しているかを見ることは不可能であった。つまり、赤く見える物質が、どのように電子が応答することで赤く見えるのかを、"赤い光"(波長6,000Å)で見ることはできないこととなる。オングストローム分解能(電子レベル)で見るためにはX線を使う必要があるが、X線は赤い光ではないため、X線で得られる情報はは赤く見える電子の応答と直接の関係はない。

研究グループでは、物質が光に対してどのように応答しているのかを、波長による空間分解能の限界を超えて詳細に観察するため、モノに作用する調べたい波長の光の特徴と、電子レベルの情報を与える短い波長(X線)の能力を、同時に利用することを考えた。しかし、単に光とX線を物質にあてるだけでは、それぞれが勝手に振舞う(反射・吸収される)だけで、有用な情報を得ることはできない。そこで、X線領域での非線形光学現象の1つである、「X線パラメトリック下方変換」を活用することで、実現を図った。

この非線形光学過程では、1つのX線の"親"光子が、2つの"姉妹"光子に分裂する。この時、応答を調べたい光の波長に"妹"光子を選び、"姉"光子をX線に選ぶと、物質が"妹"光子に応答している様子を"姉"光子で観察することができる。これは、"姉妹"光子は1つの"親"光子から生まれるため、"姉"光子と"妹"光子に一種の共同作業をさせることができるためである。

従来の手法は、単一の光を用いてその限界に挑むものであったのに対して、今回の手法は、物質を調べる波長と分解能を決定する波長を分離することで、波長による限界を超えるというこれまでになかった試みで、実際に強力なX線が利用できるSPring-8の理研ビームライン「BL19LXU」を用いて、波長1.12Åの"親"光子から、波長1.13Åの"姉"光子と波長206Å(極端紫外光)の"妹"光子が生まれる過程を利用した。その結果、炭素原子同士をつなぐ手の部分(価電子)は極端紫外光の振動と逆向きに、また炭素原子に強く束縛された電子(内殻電子)は極端紫外光の振動と同じ向きに、それぞれ振動していることを確認した。

|

|

|

図2 肉眼で見たダイヤモンド(左)と、"姉"光子が見た"妹"光子に応答するダイヤモンドの様子(右)。炭素原子に強く束縛された内殻電子に対応する青い球状の領域は光の電場と同じ向きに動き、原子間の結合を担っている価電子に対応する赤い円盤の領域は、逆向きに動くことが分かった。立方体の1辺の長さは、約3.6Åであり、206Åの波長よりはるかに細かく見えていることが分かる |

従来の手法では、物質全体でならされた平均的な電子の振る舞いしか知ることができなかったが、今回開発された手法により、それぞれの電子の応答を分離して観測することが可能となったほか、X線である"姉"光子が細かくものを見ることができるという特徴を生かした結果、分解能は0.54Åまで高まった。これは、調べたい波長(206Å)の380分の1となり、これまで実現されていた分解能(可視光領域で波長の約10分の1程度)に比べて、大きな更新を達成した。

今回、"姉妹"光子を使う新たな方法の有効性が示されたが、現時点では、"姉"光子を選別する分光技術の制約により、"妹"光子を可視光などのより長い波長領域に選ぶことができない。しかし、今後、測定技術が進歩することで、波長の限界を超えた超高空間分解能顕微法が、物質の光に対する応答の研究に応用されるものと研究グループでは期待を寄せている。

なお、光学応答は、物質内部の電子状態に関する貴重な情報を与え、学術的にも産業的にも重要な物質の機能の理解に役立つ。例えば、高温超伝導やスピントロニクスなどの有用な機能を持つ材料では、電子同士の反発により特異な電子の秩序が現れるが、これらを光で、かつ、オングストローム分解能で直接観測することができれば、機能を従来以上に理解し、強化することが可能になることが期待され、その結果、超伝導リニアモーターに使われる超伝導材料や、低消費電力の次世代半導体デバイスの開発にその成果が生かされることが期待される。