就職やキャリアアップのために、「簡単に取れて役立つ資格が欲しい」と考える方もいるでしょう。

今回は、受験資格なしで取れる資格や無料で取れる資格など、簡単に取れる資格をいくつかの項目に分けて紹介します。

また、本記事では勉強時間が確保できない方向けに、講習だけで取れる資格や自宅で取れる資格についても解説しています。

ゴールデンウィークや年末年始の休みを利用して、資格勉強を始めようと考えている方は、ぜひ資格選びの参考にしてください。

簡単に取れる資格まとめ表

気になる項目または資格名をクリックすれば、簡単に資格内容が確認できます。

| 項目 | 資格名 |

|---|---|

| 【短期合格】 1ヶ月以内で簡単に取れる資格 |

|

| 【平均合格率70%以上】 難易度低めで簡単に取れる資格 |

|

| 【技能重視】 講習だけで簡単に取れる資格 |

|

| 【誰でも受験可】 受験資格なしで簡単に取れる資格 |

|

| 【遠方でも安心】 在宅試験で簡単に取れる資格 |

資格取得を目指す方が「自分のライフスタイルにあった資格」を選べるように、簡単に取れる資格を5つの項目に分けています。

また、ユーキャンでは、簡単に取れる資格の対策講座を多数提供しているので、あわせてチェックしてください。

簡単に取れる資格の概要

.jpg)

簡単に取れる資格と一口にいっても、すぐに取得できる資格・難易度が低い資格など、条件によっていくつかに分類できます。

そこで今回は、受験生におすすめな簡単に取れる資格を、少ない勉強時間・高い合格率・試験なし・受験資格なし・在宅受験OKの5つの項目に分けて紹介します。

簡単に取れる資格といえば、少ない勉強時間で受かる資格や難易度が低い資格をイメージする方が多いでしょう。

また、講習のみで取れる・受験資格なしで取れる・在宅試験で取れるといった条件を、簡単に取れる資格の要素として考える方もいます。

ここでは、簡単に取れる資格を紹介するにあたり、各項目の選定基準について簡単に解説します。

【短期合格】1ヶ月以内で簡単に取れる資格

資格取得までの勉強時間が短ければ短いほど、「少ない労力で合格できた=簡単に取れた」と言い換えられます。

しかし、同じ資格を受験するとしても、基礎知識のある方と初学者では勉強時間に差が生まれる可能性は高いでしょう。

今回は、Xで調査した結果をもとに、初学者でも少ない勉強時間で合格できた資格を中心に紹介します。

【平均合格率70%以上】難易度低めで簡単に取れる資格

資格の難易度を知りたいときに、直近の合格率を参考にする方も多いでしょう。

確かに、合格率が高い=難易度が低いという方程式は、一部の国家資格を除けば成立するといえます。

医師国家試験(合格率92.4%)や薬剤師国家試験(合格率68.43%)などの国家資格については、大学の専門学部で6年間勉強した方のみ受験できるため、除外しております。

本記事では、平均合格率70%以上の資格を「難易度が低い資格」とみなして、紹介します。

【技能重視】講習だけで簡単に取れる資格

国内に存在する多くの資格は、認定試験に合格することで、資格を取得できます。

ただし、数日間の講習と修了試験のみで取得できる上に、専門性や希少性の高い資格も存在します。

そこで、「講習・申請のみで簡単に取れる資格」では、各都道府県で実施される講習会に参加して取得できる資格を紹介します。

【誰でも受験可】受験資格なしで簡単に取れる資格

専門性の高い資格では、学歴・年齢といった受験資格が指定されていることも少なくありません。

特に、学歴や実務経験など、数年単位で受験資格を取得し直すことは簡単ではないでしょう。

そこで、「受験資格なしで簡単に取れる資格」では、誰でも受験できる上に、転職やキャリアアップに役立つ資格を紹介します。

【遠方でも安心】在宅受験で簡単に取れる資格

小さなお子様がいるご家庭において、朝から夜まで家を空けるのは想像以上に困難です。

全国各地に点在するテストセンターで受験できる資格も増えていますが、スケジュール調整が難しいのは同じでしょう。

そこで今回は、通信講座を利用した「在宅受験」や自宅のパソコンから受験できる「IBT方式」で取得可能な資格を紹介します。

特に、ユーキャンは、自宅でリラックスしながら受験できる資格が多く存在するため、一発合格を目指す方におすすめです。

ユーキャンで取得できる資格については、「ユーキャンで取ってよかった資格」の記事で詳しく解説しています。

ここから、簡単に取れる資格を項目ごとに紹介しますが、勉強時間ゼロでも受かる・100%合格できるといった資格ではない点にはご注意ください。

【短期合格】1ヶ月以内で簡単に取れる資格

-1.jpg)

さまざまな資格の中でも、少ない勉強時間で取得できる資格を5つ紹介します。

| 資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します) |

平均勉強時間 | 取得するメリット |

|---|---|---|

| MOS(一般レベル) |

|

|

| 危険物取扱者乙種4類 |

|

|

| ITパスポート試験 |

|

|

| 日商簿記3級 |

|

|

| 秘書検定2級 |

|

|

MOSをはじめとする表内の資格は、学生や社会人の多くが「一度は挑戦してみよう」と考える資格ばかりです。

いずれの資格も1日2~3時間の勉強を確保できれば、1ヶ月以内で合格を目指せる点が、人気資格である理由の一つかもしれません。

また、危険物取扱者乙種4類やITパスポート試験は、国家資格かつ需要のある資格です。

ゴールデンウィークや年末年始など、まとまった勉強時間が確保できる方は、ぜひチャレンジしてみましょう。

MOS(一般レベル)

(引用元:Microsoft Office Specialist公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | Microsoft Office Specialist(マイクロソフトオフィススペシャリスト) |

| 認定団体 | マイクロソフト社 |

| 目安の勉強時間 (参考:各予備校HP) |

|

| 合格者の平均勉強時間 (参考:X) |

|

| 合格率 | 約80%(予備校調べ) ※公式では非公開 |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://mos.odyssey-com.co.jp/ |

MOSは、仕事で扱う機会が多いWord・Excel・PowerPointなどの操作スキルを習得し、就職活動や仕事の効率化に活かせる資格です。

パソコンスクールの公式ブログを参考にすると、初学者は60~80時間、経験者は20~40時間で取得できると記載されています。

つまり、1日2~3時間(土日まとめてもOK)の勉強時間を確保できれば、初学者で1ヶ月、経験者であれば10日以内で合格に近づくことが可能です。

ここからは、「MOS合格者の勉強時間は実際どのくらいなのか?」について、Xの口コミを参考に紹介します。

初学者の勉強時間

MOS初学者とは、普段からパソコンを利用しない・WordやExcelを使用する機会がないといった方です。

こんばんは。本日、MOS Excelスペシャリストの試験を受けてきました。結果は無事に合格致しました。勉強時間は43時間40分。自分の場合は大学時代にExcelを使って以来で、かなりブランクがあったのですが合格できました。

(引用元:https://x.com/mori__55/status/1719359901414371778)

MOS Excelスペシャリスト合格しました。Wordより少し難しかった感じ。勉強時間は訓練校の授業合わせて45時間くらい。さて、来月はExcelエキスパート勉強しよ。

(引用元:https://x.com/yukapon_sei/status/1717816048463081785)

MOS合格者の口コミから「ブランクがある」「初学者」というキーワードがある方の勉強時間を調査したところ、平均29.8時間でした。(n=20)

初学者の中でも費やした勉強時間にばらつきがありましたが、予備校の目安よりも短期間で合格している方が目立ちます。

学習経験者の勉強時間

MOS学習経験者とは、資格は所有していないものの、普段の仕事でExcelやPowerPointを活用している方です。

焦って申し込んだMOSだったから勉強する時間なかったんだけどノー勉で9割合格できた。社会人経験ある人からしたら一度は使ったことある関数と機能の問題しか出てこなかったから助かった。

(引用元:https://x.com/Blue_0_Flamingo/status/1663499171603820545)

ちょっとした気まぐれですきま時間にMOSの勉強をしていたのだけど、まずは試しにと受けたExcelスペシャリスト、無事に満点合格。次はエキスパートの勉強をゆるゆると始めよう。

(引用元:https://x.com/mikasa_1223/status/1626888552771616768)

Microsoft Office製品を日常的に使用している方の平均勉強時間は、約5時間でした。(n=20)

合格者の中には、MOSの試験対策をまったくせずにハイスコアを記録している方もいます。

学習経験者の場合は、MOS一般レベルをパスして、MOSエキスパートからチャレンジしてもよいかもしれません。

MOSスペシャリストの対策は独学でも可能

(引用元:FOM出版公式HP)

Xでの調査結果を参考にすると、MOSスペシャリストの試験レベルであれば、市販テキストを用いた独学でも合格可能といえます。

特に、FOM出版の「よくわかるマスター Microsoft Office Specialist」は、使い勝手の良さから受験生の間でも人気です。

MOSは、短期間での取得が目指せる一方で受験料が高額という特徴もあります。

Word・Excel・PowerPointの各分野につき、12,980円(税込)の受験料が必要なので、試験対策を怠らないよう注意してください。

一方で、できる限り一度で合格したい・独学に苦手意識があるという方は、MOSの通信講座で学習する方法がおすすめです。

各通信講座で用意されたカリキュラム通りに勉強すれば、短期間で効率的に合格点まで近づけます。

MOSの通信講座については、「MOSにおすすめの通信講座」の記事をあわせてご覧ください。

MOSの通信講座選びに悩んでいる方はユーキャン

(引用元:ユーキャン公式HP)

ユーキャンのMOS講座は、WordやExcelを実際に使用している様子を動画で視聴しながら、パソコンの操作方法が習得できます。

また、MOSの出題形式であるマルチプロジェクトに対応した模擬試験が収録されているため、本番で全力を出せるでしょう。

危険物取扱者乙種4類

(引用元:一般社団法人 消防試験研究センター公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 乙種第4類危険物取扱者 |

| 認定団体 | 各都道府県知事(主催:一般財団法人消防試験研究センター) |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

|

| 合格者の平均勉強時間 (参考:X) |

約26時間 |

| 合格率 | 31.7%(2024年度平均) |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/ |

危険物取扱者乙種4類は、ガソリン・重油・軽油などの引火性液体の取り扱いが認められる資格で、汎用性の高さから人気を集めています。

2024年度の平均合格率31.7%をみると、「危険物取扱者の難易度は高い」と感じるかもしれませんが、実際は少ない勉強時間で合格できるコスパの良い資格です。

危険物取扱者の難易度については、「危険物取扱者の難易度」の記事をご確認ください。

ちなみに、危険物取扱者乙種4類の合格率が低い理由を簡単に説明すると、試験対策をまったくせずに受験する方が多いためです。

乙種では、甲種のように受験資格に制限がありません。つまり、「ダメもとで受けてみるか、受かれば儲け物」的な受験者も一定数いると考えられます。このような考えの受験者が、本気で合格を目指して勉強・試験に挑めば、自然と合格率は上がると思います。

(引用元:TAC公式HP)

予備校の公式ブログでも、試験の流れや問題の特徴を効率的に学習すれば、40~60時間で合格できると記載されています。

また、大学で化学や物理を専攻していた方は、試験科目の一つである「基礎的な物理学及び基礎的な化学」でアドバンテージを得ることも可能です。

危険物取扱者乙種4類の合格者の勉強時間

(引用元:ユーキャン公式HP)

実際に危険物取扱者乙種4類に合格した方の勉強時間を、Xの口コミを参考に調査しました。

やった!危険物取扱者乙4の資格一発合格だ!(勉強時間は15時間)

(引用元:https://x.com/nattospecialist/status/1710129130229088466)

仕事や移動中、建設業経理の勉強のスキマ時間に、15〜30分程度/日で危険物取扱者の試験対策に取り組んだんだけど、2ヶ月間で合格出来た。(勉強時間は15~30時間)

(引用元:https://x.com/Carp_Bs_Hawks/status/1620053137615880192)

調査結果として、危険物取扱者乙種4類に合格した方の平均勉強時間は、約26時間(n=20)でした。

なお、都道府県によって1年間に実施される試験回数が異なるため、「1週間の短期集中で合格した方」や「1日30分の勉強を2ヶ月継続して合格した方」など、学習期間は人それぞれです。

お住まいの都道府県でいつ危険物取扱者乙種4類の試験が実施されるかは、「一般財団法人 消防試験研究センター」の公式HPから確認してください。

また、法律の学習経験がない・理系科目に自信がないという方は、危険物取扱者の通信講座で学習する方法がおすすめです。

化学や物理の基礎知識が見直せるほか、出題傾向を意識した講義が受けられるため、合格に必要な知識を優先的に学べます。

危険物取扱者の通信講座については、「危険物取扱者におすすめの通信講座」の記事をあわせてご覧ください。

一発合格を目指すならスタディング

(引用元:スタディング公式HP)

危険物取扱者の通信講座を検討している方におすすめなのが、スタディングの危険物取扱者講座です。

化学や物理の基礎講座が入った初学者向けカリキュラムを、5,940円(税込)という低価格で受講できます。

理系出身・文系出身にかかわらず、短期合格が目指せる講座なので、ぜひチェックしてください。

ITパスポート試験

(引用元:ITパスポート試験公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | ITパスポート試験 |

| 認定団体 | 経済産業省(実施:情報処理推進機構) |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

|

| 合格者の勉強時間 (参考:X) |

|

| 合格率 | 49.6%(2025年4~12月度平均合格率) |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html |

ITパスポート試験は、IT系の国家資格でありながら、初学者でも180時間程度の勉強で取得可能です。

「エンジニアやプログラマーは希望職種じゃないから」とITパスポート試験に関心を示さない方もいますが、いまやITに関する知識は、社会人として働く方全員に必要とされています。

実際に、2024年11月度のITパスポート試験結果をみると、「IT企業に勤める受験生の合格率」を「非IT企業に勤める受験生の合格率」が上回っています。

| 項目 | IT企業勤務 | 非IT企業勤務 |

|---|---|---|

| 合格率 | 48.6% | 52.8% |

| 受験者数 | 2,634名 | 12,734名 |

| 合格者数 | 1,279名 | 6,727名 |

(参考:ITパスポート試験公式HP)

また、ITパスポートの合否や点数を個人の評価として採用する企業も増えているため、勉強時間が確保できる方は取得しておくことをおすすめします。

初学者の勉強時間

(引用元:ユーキャン公式HP)

ITの基礎知識がほとんどない方は、ITパスポート試験にどのくらいの勉強時間で合格しているのでしょうか。

ITパスポートの試験を受けてきました。結果、合格点に達していました。やりました!合格が証明されるまでは、合格とは言えませんが、合格点に達していました!ほぼ知識ゼロから3週間20時間の勉強時間でいけました。

(引用元:https://x.com/kurozaruppokoso/status/1685211422995685376)

ITパスポート試験、たぶん合格!!740点。過去問道場、大変お世話になりました!勉強を始めてちょうど1ヶ月、40.5時間勉強。IT知識なし×フルタイム×2歳子育て×家事の中で、1ヶ月40時間捻出がギリギリ

(引用元:https://x.com/CfpMama/status/1444183711801503747)

ITの基礎知識を持たない初学者が、ITパスポート試験合格に費やした勉強時間は、平均39.7時間でした。(n=20)

調査件数が少ないため、正確な数値とはいえないかもしれませんが、予備校の目安である100~180時間よりも大幅に短い時間で合格している方が目立ちます。

YouTube動画や過去問道場など、誰でも活用できるコンテンツが増加したことが、短期合格につながっているのかもしれません。

ITの基礎知識を有する方の勉強時間

(引用元:ユーキャン公式HP)

IT企業に勤めている・大学時代に学習経験があるといった方の、合格までに費やした勉強時間を調査しました。

ITパスポートを勉強時間30分で合格した。けっこうギリギリ。合格点600点で自分の点数630点。30分が明暗を分けた。もちろん、仕事で得た知識100点くらいあるし大学受験の政治経済で得た知識100点ぐらいあるけど残りの400点ぐらいは常識的に考えればわかるだろってやつ。

(引用元:https://x.com/no_home_king/status/1046217048131481600)

仕事のスキルの自己査定のため、雨の中、ITパスポート試験へ。ITの基礎的知識を証明する国家試験。システム部門の人間なので合格は当然として、何点取れるかが重要。結果は705点。(合格は600点)自分の中で700点が最低ラインだったので微妙な点数。ま、試験勉強していない割にはまずまずともいえるか。

(引用元:https://x.com/KenbanUsagi/status/1761645913335033900)

IT企業に勤める方は、ITパスポートは合格できるか否かではなく、「何点で合格できたのか?」に着目している傾向がみられます。

実際に勉強時間を調査したところ、まったく勉強せずに受験する方もおり、時間をかけた方でも20時間程度でした。

一方で、「余裕だと思ったけれどギリギリだった」というコメントもみられ、高得点や上位資格を目指すためには通信講座などの利用を検討した方がよいかもしれません。

ITパスポートの通信講座を受講すると、抜け落ちているIT知識が補填できたり、出題傾向が熟知できたりといったメリットが得られます。

ITパスポートの通信講座については、「ITパスポートのおすすめ通信講座」の記事をご確認ください。

簿記3級

(引用元:日本商工会議所公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 日商簿記検定3級 |

| 認定団体 | 日本商工会議所 |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

|

| 合格者の勉強時間 (参考:X) |

平均56.4時間 |

| 合格率 |

|

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/class3 |

簿記3級は、80~100時間ほどの勉強時間で取得できる上に、さまざまな場面に役立つ知識を身につけられる資格です。

企業の財務諸表を読み解くことで就職活動を有利に進めたり、会計スキルを用いてスムーズに確定申告できたりと活用方法も豊富です。

また、簿記3級を取得しておけば、簿記2級・FP2級・宅建士などの上位資格を目指す際にアドバンテージを持って挑戦できます。

自営業や一般事務など、日常的に帳簿を扱っている方は、簿記3級を取得しておいて損はないでしょう。

簿記の勉強時間や学習スケジュールについては、「簿記に必要な勉強時間と学習スケジュール」の記事をご確認ください。

簿記3級の合格者の勉強時間

(引用元:ユーキャン公式HP)

簿記3級に合格した方の勉強時間を、Xに投稿された口コミを参考に調査しました。

簿記は3級だけでも人生に大きく影響します。「検定試験!学習費用約1万!勉強時間は100時間!」でも人生に影響する簿記3級は正直言ってコスパ最強だと思うんです。なんなら無料でも学習できてしまう。

(引用元:https://x.com/aion1224up/status/1864966821415391587)

簿記3級なんとか一発合格です。学校の勉強とはまた違うので普通に難しい。勉強期間16日でトータル勉強時間30〜40時間くらい。集中して勉強するってのが本当難しい。

(引用元:https://x.com/ryu_sshin/status/1808425633275674817)

Xの口コミを調査した結果、簿記3級の合格者が勉強に費やした時間は、平均56.4時間でした。(n=20)

簿記3級は独学でも対策可能ですが、電卓の使い方や桁の大きな数字の計算に慣れていない方は、想像以上に苦戦するかもしれません。

簿記3級を独学で対策したい方は、「簿記は独学で合格できる?」の記事をあわせてご覧ください。

簿記3級の落とし穴

簿記3級は、年2回のペーパーテスト(統一試験)と原則毎日受験できるネット試験(CBT方式)のいずれかの方法で受験できます。

すぐに資格を取得したい方やスケジュール管理が難しい方にとっては、都合の良い日に受験できるネット試験が理想的でしょう。

ただし、テキストと計算用紙で勉強していた受験生は、パソコンの操作方法や解答の入力方法を事前に確認しておく必要があります。

実は昨年、独学で簿記3級を勉強したが、不合格。分からないところはなく、時間があれば正解できるけど、制限時間がかなりきつい。ネット試験では、入力ミスで焦ったりで、コツがあると思った。

(引用元:https://x.com/tengyuanmeisui/status/1721192404601147825)

合格できる実力があっても、慣れないパソコン操作で入力ミスすると、不合格という結果に終わってしまいます。

そのため、ネット試験に不安のある方は、簿記の通信講座を利用して、模擬試験や体験プログラムを受けておきましょう。

簿記3級の通信講座については、「簿記のおすすめオンライン通信講座」をあわせてご覧ください。

ネット試験対策ならクレアール

(引用元:クレアール公式HP)

中でも、クレアールの簿記3級パック16,000円(税込)は、試験対策の講義にネット試験を想定した対策プログラムがついているため、ネット試験初挑戦の方に適しています。

また、クレアールの簿記講座は、簿記2級を同時に目指せる「簿記3級・2級マスター講座」も完備しているので、いずれ簿記2級を取得したい方にもおすすめです。

秘書検定2級

(引用元:ビジネス系検定公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 秘書検定2級 |

| 認定団体 | 公益財団法人 実務技能検定協会 |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

|

| 合格者の平均勉強時間 (参考:X) |

11.6時間 |

| 合格率 | 53.3%(2025年6月実施回) |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://jitsumu-kentei.jp/HS/index |

秘書検定2級は、ビジネスマナーや一般常識を身につけ、相手に対して「みずからの人柄の良さ」を印象づけるための資格です。

秘書検定の級位には3級も存在しますが、学生時代に先生や教授など目上の方と接してきた経験があれば、2級からチャレンジしても問題ありません。

また、予備校の公式HPを参考にしても、約30時間で合格が目指せるため、社会人はもちろん、高校生や大学生のうちに取得してもよいでしょう。

(引用元:公益財団法人 実務技能検定協会公式HP)

実際に、2024年6月に実施された試験では、大学生(33.2%)、高校生(23.3%)、会社員等(17.7%)と受験生の半数以上が学生でした。

学業との両立が心配な方は、秘書検定の通信講座を利用して、短期間で秘書検定2級を取得する方法がおすすめです。

独学で勉強するよりも、秘書検定対策のプロが監修したテキストやDVDで学習した方が、理解度アップも期待できます。

秘書検定の通信講座については、「秘書検定の通信講座おすすめランキング」の記事をご確認ください。

秘書検定2級合格者の勉強時間

(引用元:ユーキャン公式HP)

秘書検定2級の合格者の勉強時間を、Xの口コミを参考に調査しました。

秘書検定2級合格しました。参考書と過去問合わせて10時間ちょっとくらい。ITパスポートと簿記で学んだ範囲もあったから勉強時間少なくてもいけたかなぁと。積み上げ大事。ビジネスマナーを学べて楽しかった。

(引用元:https://x.com/yukapon_sei/status/1751851832455155818)

秘書検定2級、合格出来ました。2週間くらいあればスキマ時間のテキスト流し読みと土日の過去問演習で合格できる感じの試験でした。ビジネスマナーの再確認という意味では勉強になった試験でした。

(引用元:https://x.com/ba_gc1/status/1773933840484245803)

秘書検定2級合格者の口コミを調査したところ、平均勉強時間は11.6時間でした。(n=20)

また、日常的に礼節をわきまえている方やビジネス系資格を取得している方は、2~3時間の試験対策でも合格しています。

秘書検定2級を取得するメリットは、少ない勉強時間で合格できる上に、「普段の立ち振る舞いを正せる」ことです。

そのため、秘書検定2級の合格者の多くが、ビジネスマナーの再確認ができた・楽しく勉強できたといったコメントを残しています。

秘書検定準1級以上を目指すならユーキャン

(引用元:ユーキャン公式HP)

秘書検定準1級以上を目指す方は、面接対策まで学べるユーキャンの秘書検定講座がおすすめです。

特に、元秘書検定面接官が監修した対策テキストおよびDVDを活用すれば、初めての面接試験も余裕を持って挑めるでしょう。

秘書検定の通信講座の中でも、面接対策まで可能な講座は少ないので、ぜひチェックしてください。

【平均合格率70%以上】難易度低めで簡単に取れる資格

-2.jpg)

できるだけ一度で合格したいという方に、平均合格率が70%以上で推移している資格を5つ紹介します。

| 資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します) |

平均合格率 | 取得するメリット |

|---|---|---|

| FP3級 | 83.6% |

|

| 色彩検定3級 | 75.7% |

|

| 潜水士 | 78.4% |

|

| 世界遺産検定3級 | 77.4% |

|

| 医療事務技能審査試験 (メディカル クラーク®) |

不明 (2023年5月の合格率は79.4%) |

|

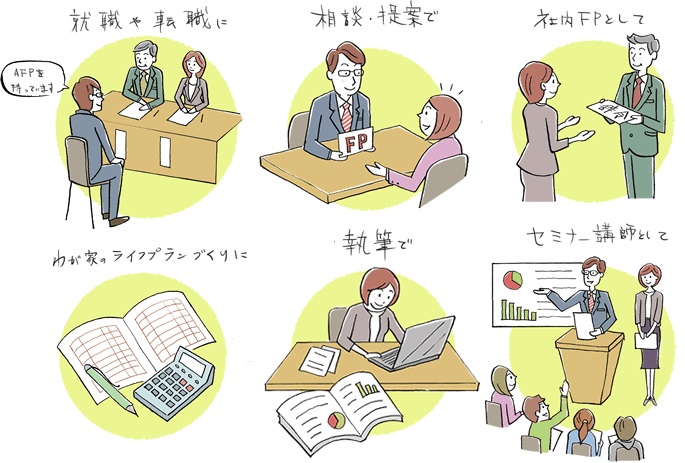

FP3級や潜水士、医療事務技能審査試験といった就職や転職に役立つ資格も、実は10人に7人以上が合格できる資格に含まれます。

特に、FP3級は年金制度や保険制度など、身近なお金に関する知識が学べるため、取得しておきたい資格です。

また、色彩検定3級や世界遺産検定3級も、趣味としてはもちろん、ビジネスシーンに活かせる資格として注目です。

FP3級

(引用元:日本FP協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 |

| 認定団体 |

|

| 平均合格率 (2019年度~2024年度) |

83.9% |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

|

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.jafp.or.jp/exam/outline/3fp.shtml |

FP3級は、年金制度・医療保険制度などの「お金に関する知識」を身につけ、家計管理や老後の生活設計に活かせる資格です。

2019~2024年度の平均合格率は70%を超えており、最も合格率が高かった2020年度には88.8%を記録しました。

(日本FP協会公式HPのデータをもとに作成)

| 実施年度 | 合格率 | 合格者数(受験者数) |

|---|---|---|

| 2024年度 | 85.8% | 62,900名(73,297名) |

| 2023年度 | 82.4% | 87,625名(106,369名) |

| 2022年度 | 83.2% | 94,630名(113,685名) |

| 2021年度 | 85.0% | 95,449名(112,241名) |

| 2020年度 | 88.8% | 55,505名(62,519名) |

| 2019年度 | 78,4% | 45,902名(65,301名) |

(参考:日本FP協会公式HP)

また、FP3級は、実用性が高いFP2級やAFPの受験資格として活用できるため、金融業界や保険業界を目指す方は取得しておきましょう。

ちなみに、2024年4月からFP3級はCBT試験を導入しましたが、2024年4月~9月の上半期の合格率は86.2%とペーパーテスト当時と大差ありません。

FP3級の合格率が高い理由

(引用元:ユーキャン公式HP)

FP3級の合格率が80%前後と高い理由として、以下の3点が挙げられます。

- 出題形式がマークシート式である

- 頻出問題に絞って対策できる

- 絶対評価の試験である

FP3級の出題形式は、学科試験・実技試験ともに、2つまたは3つの選択肢から正解を選ぶマークシート式です。

また、学科試験は「問題数60問に対して試験時間90分」、実技試験も「問題数20問に対して試験時間60分」と余裕を持って解答できることが高い合格率につながっています。

さらに、頻出問題に絞った効率的な対策をすれば、正解できる問題数が増え、合格基準に近づくことも可能です。

FP3級の勉強法を知りたい方は、「ファイナンシャルプランナーの独学おすすめ勉強法」の記事をご確認ください。

FP3級は、学科試験・実技試験ともに絶対評価の試験なので、合格基準である正答率60%以上を目指して勉強しましょう。

上位資格を目指すなら通信講座の利用がおすすめ

(引用元:スタディング公式HP)

FP試験は級位が上がるごとに専門性の高い問題が出題されますが、出題範囲だけをみれば各級ともほぼ変わりません。

そのため、FP2級やAFPといった上位資格を継続して目指す方は、FPの通信講座で3級・2級の勉強を同時にするのが効率的です。

FPの通信講座については、「ファイナンシャルプランナー(FP)のおすすめ通信講座」の記事をご確認ください。

中でも、スタディングのFP講座は、FP3級とFP2級の合格者を年間800名以上輩出した実績があります。(2023年度実績)

FP3級・FP2級のセット講座でも、31,900円(税込)で受講できるため、経済的負担を抑えたい方にもおすすめです。

スタディングFP講座の詳細については、「スタディングFP講座の評判・口コミ」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

色彩検定3級

(引用元:色彩検定協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 色彩検定3級 |

| 認定団体 | 公益社団法人 色彩検定協会 |

| 平均合格率 (2019年度~2024年度) |

75.5% |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

|

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.aft.or.jp/ |

(色彩検定協会公式HPのデータを参考に作成)

| 実施年度 | 合格率 | 合格者数(受験者数) |

|---|---|---|

| 2024年度 | 74.7% | 20,312名(27,192名) |

| 2023年度 | 74.1% | 21,822名(29,449名) |

| 2022年度 | 76.9% | 24,187名(31,452名) |

| 2021年度 | 76.8% | 25,558名(33,278名) |

| 2020年度 | 76.3% | 17,166名(22,498名) |

| 2019年度 | 74.4% | 20,126名(27,051名) |

(参考:キャリカレ公式HP)

色彩検定3級の合格率は、2018年度から2024年度まで75%前後を推移しています。

試験実施が年2回(6月と11月)と少ないため、公式テキストや通信講座を利用して、計画的に勉強しましょう。

色彩検定3級の合格率が高い理由

(引用元:色彩検定協会公式HP)

色彩検定3級の合格率が平均75%前後を推移している理由は、以下の2つです。

- 公式テキストや公式問題集で対策できる

- 試験対策用のアプリやYouTube動画が豊富

色彩検定3級の試験では、公式テキストや過去問集の内容をベースとした問題が主に出題されます。

また、色彩心理やPCCS、色の表示など「試験によく出る学習範囲」が見極めやすいため、的を絞った対策が可能です。

さらに、スマートフォンで利用できる色彩検定対策アプリや無料で視聴できるYouTube動画が存在することも、合格率の高さに影響を与えているでしょう。

色彩検定対策ができる通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座公式HP)

自学習に自信がない・色彩検定2級にもチャレンジしたいという方は、色彩検定の通信講座を検討しましょう。

色彩検定の通信講座については、「カラーコーディネーターのおすすめ通信講座」の記事で紹介しています。

中でも、ヒューマンアカデミー通信講座の色彩検定3級・2級パックは、色彩検定協会の公式テキストに則った講義動画を提供しています。

また、検定試験の予想問題(添削つき)も用意されているので、万全な準備をしたい方はヒューマンアカデミー通信講座の色彩検定講座がおすすめです。

→ヒューマンアカデミー通信講座公式HPで色彩検定講座の詳細をみる

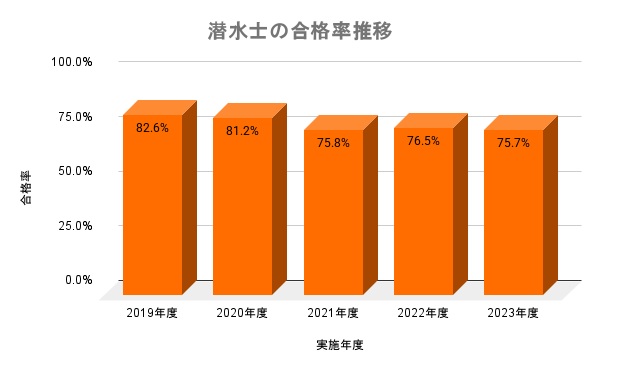

潜水士

(引用元:indeed公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 潜水士 |

| 認定団体 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 |

| 平均合格率 (2019年度~2024年度) |

77.4% |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

不明 ※1日の短期講習を実施する企業あり |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku611.htm |

潜水士の資格は、海中生物の調査やサルベージ(海難救助)を行う際に必要な資格です。

減圧症などのリスクが伴う水中作業では、潜水深度や酸素残量の確認といった身を守る知識・技術が要求されます。

そのため、水中や海底での仕事を請け負う場合、事業主は潜水士以外に仕事を依頼できないルールが存在します。

(安全衛生技術試験協会公式HPのデータをもとに作成)

| 実施年度 | 合格率 | 合格者数(受験者数) |

|---|---|---|

| 2024年度 | 72.7% | 4,964名(6,830名) |

| 2023年度 | 75.7% | 5,194名(6,860名) |

| 2022年度 | 76.5% | 5,826名(7,615名) |

| 2021年度 | 75.8% | 5,482名(7,236名) |

| 2020年度 | 81.2% | 4,886名(6,015名) |

| 2019年度 | 82.6% | 5,418名(6,557名) |

(参考:安全衛生技術試験協会公式HP)

潜水士免許は厚生労働省管轄の国家資格でありながら、平均合格率が75%を超えています。

また、免許試験は学歴や年齢問わず誰でも受けられるため、水中での仕事に興味のある方におすすめです。(免許交付は満18歳以上)

潜水士の合格率が高い理由

(引用元:東京動物海洋専門学校公式HP)

危険が伴う仕事内容であるにもかかわらず、潜水士の合格率が高い理由は以下の通りです。

- 筆記試験のみで実技試験がないため

- 免許取得はあくまで通過点であるため

潜水士試験は、潜水業務・送気、潜降及び浮上・高気圧障害・関係法令の4科目から、10問ずつ選択式で出題されます。

プールや海での実技試験は課されないため、極端にいえば「泳げない方」でも潜水士免許が取得できます。

実際のところ、潜水士にとって筆記試験は通過点であり、試験後の研修や講習が大きな意味を持つでしょう。

しかし、将来どのような仕事に就くとしても、海中作業には潜水士免許が必要であるため、早い段階で取得しておくのも一つの手かもしれません。

世界遺産検定3級

(引用元:世界遺産検定公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 世界遺産検定3級 |

| 認定団体 | NPO法人 世界遺産アカデミー |

| 平均合格率 (2018年度~2024年度) |

77.4% |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

オンスク.jp:約30時間 |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.sekaken.jp/ |

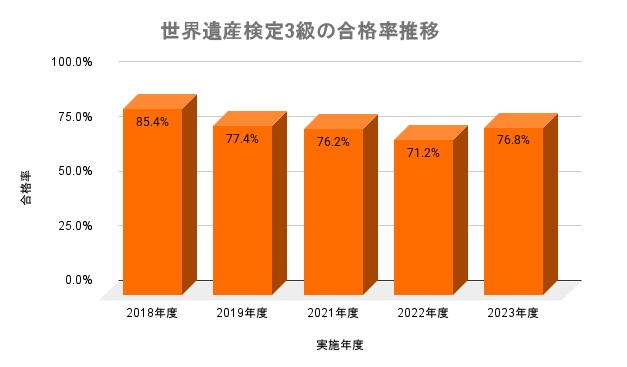

(世界遺産検定公式HPのデータをもとに作成)

| 実施年度 | 合格率 | 合格者数(受験者数) |

|---|---|---|

| 2024年度 | 77.7% | 7,946名(10,226名) |

| 2023年度 | 76.8% | 6,732名(8,765名) |

| 2022年度 | 71.2% | 7,497名(10,530名) |

| 2021年度 | 76.2% | 10,292名(13,506名) |

| 2020年度 | 非公開 | 非公開 |

| 2019年度 | 77.4% | 8,913名(11,522名) |

| 2018年度 | 85.4% | 9,271名(11,858名) |

(参考:世界遺産検定公式HP)

世界遺産検定3級の平均合格率は70%以上で推移しており、急に難易度が上がるといった傾向もありません。

また、受験機会が年4回(3月・7月・9月・12月)あるため、好きなタイミングで勉強を始められます。

世界遺産検定3級の合格率が高い理由

(引用元:世界遺産検定公式HP)

世界遺産検定3級の合格率が平均70%以上を推移している理由は、以下の通りです。

- 覚える世界遺産の件数が少ない

- マークシート式の試験であるため

世界遺産検定3級で出題されるのは、学校の教科書やクイズ番組などで目にしたことがある知名度の高い世界遺産です。

イタリアのコロッセウムやエジプトのアブシンベル神殿は、勉強せずとも知識として持っている方が多いでしょう。

仮に、記憶のあやふやな世界遺産が出題されても、マークシート形式の試験なので、選択肢をみて解答が導き出せるかもしれません。

また、公式テキストや過去問集が公式HPで販売されているので、独学でも充分合格が狙えます。

通信講座でしっかりと対策したい方は、「世界遺産検定のおすすめ通信講座」の記事をご確認ください。

世界遺産検定3級におすすめな通信講座

(引用元:オンスク.jp公式HP)

世界遺産検定3級の通信講座を検討中の方は、リーズナブルな価格で楽しく勉強できるオンスク.jpがおすすめです。

オンスク.jpの世界遺産検定3級講座は、月額1,078円という低価格と出題傾向が高い順に効率よく学べるカリキュラムが特徴です。

さらに、オンスク.jpが作成したスマートフォンアプリ「世界遺産検定3級試験対策」をインストールすれば、好きな時間・好きな場所で勉強できます。

医療事務技術審査試験(メディカル クラーク®)

|資格試験/技能認定|日本医療教育財団-www.jme_.or_.jp_.jpg)

(引用元:日本医療教育財団公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 技能審査認定 医療事務技能審査試験(メディカル クラーク®) |

| 認定団体 | 一般財団法人 日本医療教育財団 |

| 直近の合格率 | 79.4% |

| 目安の勉強時間 (参考:予備校HP) |

日本医療事務協会:約200時間 |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.jme.or.jp/exam/mc/index.html |

医療事務技能審査試験は、医療機関において患者対応や診療報酬明細書の作成といった業務をこなす能力を保証する資格です。

国内に数多く存在する医療事務資格の中でも、信頼性の高い資格で、試験合格者には「メディカル クラーク®」の称号が与えられます。

(一財)日本医療教育財団が実施する「医療事務技能審査試験」は、ニチイの医療事務講座(医科)受講生をはじめ、全国で多くの医療・ビジネス系の大学や専門学校の学生などが受験する、医療事務の分野で国内最大規模の全国統一試験。医療現場からの信頼も厚く、合格者への評価も高い資格です。

(引用元:ニチイまなびネット公式HP)

医療事務技能審査試験の試験実施日は、月に複数回(土曜・日曜が中心)設定されているので、自分のスケジュールにあった日時を選択しましょう。

合格率については非公開とされていますが、ソラスト教育サービスの公式コラムによると、2023年6月時点での合格率は79.4%でした。

医療事務で働きたいと考えている方は、取得しやすく信頼性の高い医療事務技能審査試験がおすすめです。

医療事務技能審査試験の合格率が高い理由

(引用元:ニチイまなびネット公式HP)

医療事務技能審査試験の合格率が80%に届くほど高い理由は、以下の通りです。

- インターネット試験(IBT方式)を採用している

- 参考資料の閲覧が許可されている

医療事務技能審査試験は、2024年6月まで在宅で受験できるペーパーテストを採用していました。

そのため、大勢のライバルに囲まれた会場受験よりもリラックスして問題を解けることが、合格率の高さにつながっていた可能性があります。

また、2024年7月からはインターネット試験(IBT方式)に受験方法が切り替わり、参考資料の閲覧がすべての科目で許可されました。

そのため、2024年度の平均合格率が上がることはあっても、急激に下がることは考えづらいでしょう。

医療事務技能審査試験に挑戦する方は、余裕を持って解答できるように、「参考書に印をつける」「まとめノートを作成する」といった準備をおすすめします。

医療事務技能審査試験の対策ならニチイまなびネット

(引用元:ニチイまなびネット公式HP)

医療事務技能審査試験の対策には、ニチイまなびネットの医療事務講座(医科)がおすすめです。

ニチイまなびネットの医療事務講座(医科)は、通信講座のほかに通学コースも選択できるため、医療事務を実践的に学べます。

さらに、通学コースで勉強すれば、1.5ヶ月(週2回の講義)程度の短期間で医療事務技能審査試験を取得できます。

就職後に役立つスキルを直接学びたい方は、医療事務講座通学+通信コース68,000円(税込)を検討してもよいでしょう。

【技能重視】講習だけで簡単に取れる資格

-3.jpg)

都道府県で開催される講習会に参加するだけで取得できる資格を紹介します。

| 資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します) |

講習内容 | 取得するメリット |

|---|---|---|

| 食品衛生責任者 | 学科講習(6時間)+確認テスト |

|

| ガス溶接作業者 | 学科講習9時間・実技講習5時間・修了試験 ※初日に学科講習・修了試験、2日目に実技講習 |

|

| フォークリフト運転者 | 11時間講習~35時間講習 ※所有免許や実務経験によりコースを選択 |

|

| 特定化学物質および 四アルキル鉛等作業主任者 |

学科講習13時間(2日間) |

|

| 太陽光発電 メンテナンス技士 |

座学講習(4.5時間)+技能講習(1.5時間) |

|

講習会で取得できる資格の多くは、食品衛生の管理や化学物質の取り扱いなど、健康被害を防ぐ目的で制定された資格です。

また、太陽光発電メンテナンス技士を除いた4つの資格は、作業現場への設置が義務付けられた国家資格でもあります。

危険を伴う現場が主な活躍場所ですが、「自分にしかできない」といったやりがいも生まれるので、1週間程度の休暇が取れる方はぜひ取得を目指してください。

食品衛生責任者

(引用元:東京都食品衛生協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 食品衛生責任者 |

| 認定団体 | 各都道府県の食品衛生協会 |

| 受験資格 |

|

| 資格の取得方法 | 6時間の講習を受けること(確認テスト込み) |

| 試験会場 | 各都道府県の食品衛生協会が指定した会場 |

| 講習費用(税込) | 各都道府県によって異なる 例)東京都:12,000円、神奈川県:11,000円 |

| 開催日 | 都道府県によって開催頻度が異なります。 例)東京都は2025年1月に計7回実施予定 |

食品衛生責任者は、飲食店や食品製造の現場において、食品管理が衛生的に行われているかをチェックする資格(または人)のことです。

各都道府県で開催される講習会に参加すれば、ほぼ100%の確率で取得できるため、新しい飲食店をオープンする方などの受講が目立ちます。

講習会の内容は、「食品衛生学(2.5時間)」「食品衛生法(3時間)」「公衆衛生学(0.5時間)」の計6時間座学のみです。

食品衛生責任者の講習会は、eラーニングでの受講も可能です。

eラーニングを利用する場合は、受講料入金後1ヶ月以内に6時間分の講義動画を視聴すればOKです。(eラーニング講習を実施中の市内在住者に限ります)

飲食店や食品製造施設に勤務していない方も取得できるので、興味のある方は参加してみましょう。

食品衛生責任者の需要は?

(引用元:群馬県食品衛生協会公式HP)

食品衛生責任者は、食品を提供する施設(商業施設・病院・学校など)に欠かせない存在なので、需要が高い資格といえます。

また、食品衛生責任者を取得した場所にかかわらず、全国どの店舗でも資格が活用できることも大きなメリットでしょう。

さらに、低コストで始められるキッチンカーや露店で稼ぎたいと考える方が増えたことで、講習会も賑わっています。

キッチンカーや露店の需要が高まり、結果的に食品衛生責任者などの講習に予約が殺到しているみたいですね。早いうちにとっておいてよかった。

(引用元:https://x.com/B1b7Fu2Qa3agtQ0/status/1430415863698497537)

将来自分の店を持ちたいと考えている方は、早めに取得しておくとよいでしょう。

ガス溶接作業者

(引用元:松山鋼材株式会社公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | ガス溶接作業者 ※技能講習修了後に「ガス溶接作業者(技能者)」を名乗る |

| 認定団体 | 厚生労働省 ※証明書発行は富士通株式会社に委託 |

| 受験資格 |

|

| 資格の取得方法 | 学科講習9時間・実技講習5時間・修了試験 ※初日に学科講習・修了試験、2日目に実技講習 |

| 試験会場 | 各都道府県にある登録教習機関 |

| 講習費用(税込) | 試験会場によって異なります。 ※相場は13,000円~22,000円 |

| 開催日 | 各登録教習機関のHPをご覧ください。 |

ガス溶接技能講習は、可燃性ガスと酸素を用いた金属の溶接作業を行うために必要な資格が取得できる講習会です。

各都道府県に存在する登録教習機関で、2日間の講習を修了した方にのみ、「ガス溶接作業者(技能者)」の称号が与えられます。

| 科目 | 講習時間 | 講習内容 |

|---|---|---|

| 学科 | 4時間 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱い方法に関する知識 |

| 3時間 | ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 | |

| 1時間 | 関係法令 | |

| 1時間 | 修了試験 | |

| 実技 | 5時間 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い |

(参考:公益社団法人 東京労働基準協会連合会公式HP)

修了証明書を取得するには、9時間の学科講習と5時間の実技講習に加え、修了試験で60%以上の正答率を達成する必要があります。

しかし、講習を真面目に受けていれば、正答できる問題ばかりなので、自信を持って挑戦してください。

ガス溶接作業者は資格を取得してからが勝負

(引用元:労働安全衛生推進協会公式HP)

ガス溶接作業者と名乗る権利を取得しても、実務で通用する技術が備わっているわけではありません。

ガス溶接をはじめとする技術職は、資格を取得した上で、さまざまな経験を積まなければ評価されない厳しい世界です。

裏を返せば、2日間で簡単に取得できるガス溶接作業者も、個人の努力次第で給料アップや昇進に役立てられます。

「ガス溶接作業者」は、18歳以上であれば受講できます。講習を受ければ、船園所やビルの建築工事など、大きな現場に参加することもできるため、とてもやりがいのある仕事です。技術系の仕事は難しいことも多いですが、資格を取得することで仕事の幅も広がり、キャリアアップしていくことが目に見えてわかる仕事でもあります。

(引用元:東日本海洋建設株式会社公式HP)

自動車工場や造船所など、ガス溶接のスキルを発揮する職場はたくさんあるので、興味のある方はぜひ取得してください。

フォークリフト運転者

(引用元:東京クレーン学校公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | フォークリフト運転者 ※講習名は、フォークリフト運転技能講習 |

| 認定団体 | 厚生労働省 ※登録は各都道府県労働局 |

| 受験資格 | 18歳以上 |

| 資格の取得方法 | 11時間講習~35時間講習(学科+実技) ※所有免許や実務経験によってコースを選択 |

| 試験会場 | 各都道府県の労働局によって登録された教習機関 |

| 講習費用(税込) | 12,500円~45,000円 ※講習時間・教習機関によって変動 |

| 開催日 | 各登録教習機関のHPをご覧ください。 |

フォークリフト運転者(免許)は、工場や倉庫でフォークリフトによる作業を行う際に携帯が義務付けられている資格です。

資格取得には、各都道府県の労働局に登録された教習所で講習を受け、修了試験に合格する必要があります。

学科試験・実技試験ともに基礎的な問題であり、不合格の場合の再受験も可能なので、ほぼ100%の方が合格できます。

また、18歳以上で自動車免許を持たない方でも、計35時間の講習を修了することで、フォークリフト運転者免許は取得可能です。

無免許でのフォークリフト運転は、罰則が科されるため、私有地で運転する場合であっても必ず講習会に参加しましょう。

講習費用は実務経験や所有資格で変わる

(引用元:那須クレーン教習所公式HP)

フォークリフト運転技能講習は、実務経験や所有資格によって、受講費用・受講期間が異なります。

| コース名 | 該当者 | 受講費用(税込) | 免除される科目 |

|---|---|---|---|

| 11時間講習 (2日間) |

|

12,500円~24,500円 |

|

| 15時間講習 (3日間) |

|

21,500円~22,500円 |

|

| 31時間講習 (5日間) |

|

36,500円~42,000円 |

|

| 35時間講習 (5日間) |

|

41,500円~45,000円 |

|

(参考:CIC日本建設情報センター公式HP)

大型特殊免許を所有している方や積載重量1t未満のフォークリフトの運転経験がある方は、2~3日程度の短い期間でフォークリフト運転者免許が取得できます。

また、学科・実技ともに一部の科目が免除されるため、受講費用を抑えることも可能です。

一方で、自動車運転免許を所有していない・実務経験がないといった方は、平均5日間の講習を受ける必要があります。

フォークリフトに関するさまざまな知識や技術を一から学ぶので、受講費用もかさみますが、有資格者のメリットを得るための支出と考えましょう。

公道をフォークリフトで走行する場合、運転者には自動車運転免許の携帯が義務付けられています。

フォークリフト運転免許の取得=自動車普通免許の取得ではありません。

講習会の具体的な内容は、受講する教習所によって異なるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

(引用元:人材開発推進協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 ※四アルキル鉛の読み方は「シアルキルナマリ」です。 |

| 認定団体 | 厚生労働省 |

| 受験資格 | 学歴・年齢・性別・国籍による制限なし ※免許取得は18歳到達時 |

| 資格の取得方法 | 学科講習13時間(2日間) |

| 試験会場 | 各都道府県の労働基準協会が指定した会場 |

| 講習費用(税込) | 11,000~17,000円が相場 ※実施団体によって価格が変動します。 |

| 開催日 | 各都道府県の労働基準協会HPをご確認ください。 |

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者は、労働災害防止を目的に「特定化学物質」や「四アルキル鉛」の製造・取り扱いを監督する人(または資格)のことです。

特定化学物質の中には、がんや中枢神経障害を引き起こす物質が含まれており、徹底した管理が必要な化合物も多く存在します。

そのため、国内では特定化学物質や四アルキル鉛等を製造する事業者に対して、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の設置を義務付けています。

誰でも取得できる資格ですが、各都道府県の登録講習期間で、13時間の学科講習と修了試験をクリアすることが条件です。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の講習内容

(引用元:エンドーウェルディング株式会社公式HP)

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習では、特定化学物質を製造する際の「予防措置」や「保護具」に関する知識を2日間で学びます。

- 健康障害及びその予防措置に関する知識(4時間)

- 保護具に関する知識(2時間)

- 作業環境の改善方法に関する知識(4時間)

- 関係法令(2時間)

- 修了試験(1時間)

(参考:公益社団法人 東京労働基準協会連合会公式HP)

科目名をみると、化学物質や疾病に関する知識を学ぶため、「合格できるか?」と不安に感じるかもしれません。

ですが、講義中に出題箇所を教えてくれたり、補習で挽回できたりするので、大半の方は合格して資格を取得しています。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の講習会、無事終了。修了試験は真偽法の簡単なやつだったから良かった!万が一落ちてたら補習があるらしい。これは受ける場所によって違うのかな?

(引用元:https://x.com/yu_kikuchi1129/status/1735562840218771717)

ちなみに、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者は、5年に1度「再教育」と呼ばれる講習に参加する義務があるため、取得後は必ず受講してください。

太陽光発電メンテナンス技士

-www.j-pma.jp_.jpg)

(引用元:一般社団法人 太陽光発電安全保安協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 太陽光発電メンテナンス技士 |

| 認定団体 | 一般社団法人 太陽光発電安全保安協会 |

| 受験資格 | 学歴・年齢・性別・国籍による制限なし |

| 資格の取得方法 | 座学講習(4.5時間)+技能講習(1.5時間) |

| 試験会場 | 埼玉県・大阪府・愛知県・福岡県・兵庫県・宮城県・千葉県 |

| 講習費用(税込) | 71,500円 |

| 開催日 | 太陽光発電安全保安協会公式HPでご確認ください。 |

太陽光発電メンテナンス技士は、太陽光発電設備の洗浄や点検といったメンテナンスを担当する人(または資格)です。

太陽光発電によるエネルギー電力の拡大を目指す日本においては、今後も需要が高まる資格といえるでしょう。

また、2025年時点で太陽光発電メンテナンス技士の数は約3,400名と少ないため、需要と供給のバランスを考慮に入れても狙い目な資格かもしれません。

ただし、太陽光発電メンテナンス技士の資格取得には、全国各地で開催される講習会または、オンライン講座を受けた上で確認テストに合格する必要があります。

太陽光発電メンテナンス技士講習会の内容

(引用元:一般社団法人 太陽光発電安全保安協会公式HP)

太陽光発電メンテナンス技士講習会は、座学講習と確認テストに4.5時間、技能講習に1.5時間の計6時間で実施されます。

オンライン講座・DVD講座で申し込んだ方は、Zoomの映像やDVDの収録動画を視聴することで、「技能講習を受けた」と認定されます。

測定器の使い方や点検といった実践スキルを体験したい方は、できる限り現地開催の講習会に参加しましょう。

- 講習費用が高め

- 少人数制の講習会が目立つ

太陽光発電メンテナンス技士講習会の受講費用は、71,500円(税込)と決して安くありません。

また、定員15名程度の少人数制の講習会が多いため、ある程度余裕を持って申し込むことをおすすめします。

ただし、講義を真剣に受ければ、合格基準である80%以上の正答率はクリアできるので、太陽光発電の普及に備えて取得しておくのもよいでしょう。

【誰でも受験可】受験資格なしで簡単に取れる資格

-4.jpg)

学歴や年齢などで受験資格が制限されることがなく、誰でも簡単に取得できる資格を5つ紹介します。

| 資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します) |

取得するメリット |

|---|---|

| QC検定3級 |

|

| 販売士3級 |

|

| TOEIC® L&R TEST |

|

| 基本情報技術者試験 |

|

| 第二種電気工事士 |

|

誰でも受験できる資格の中には、入社してから取得を推奨される資格が少なくありません。

裏を返せば、QC検定・TOEIC®・基本情報技術者試験は、就職前や転職前に取得しておくのが好ましい資格といえるでしょう。

また、販売士3級や第二電気工事士は合格率が高く、仕事のスキルアップにつながる資格なので、興味のある方はすぐにでも取得することをおすすめします。

QC検定3級

(引用元:日本規格協会グループ公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 品質管理検定3級 |

| 認定団体 | 一般社団法人 日本品質管理学会 |

| 受験料(税込) | 5,830円 |

| 次回の試験日程 | 試験期間:2026年3月15日(日) 申込受付:2025年12月11日(木)~2026年1月15日(木) |

| 出題形式 | マークシート式(90分) |

| 直近の合格率 | 51.72% |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/ |

QC検定は、企業が安定したサービス提供を持続するために必要な製造工程の管理や改善についての知識が問われる資格です。

また、QC検定のレベルは、大学生や高校生向けの4級から品質管理の指導的立場に就く方を想定した1級まで4段階に分かれています。

1級に近づくほど難易度は上がりますが、自分が目標とする級位からチャレンジできるのもQC検定の特徴です。

| 項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |

|---|---|---|---|---|

| 想定レベル | 組織内の問題に対して、品質管理の側面から解決への道筋を立てられる | 基本的な管理・改善活動を自発的に実行できる | 基本的な管理・改善活動を周囲の協力を得ながら実行できる | 社会人として最低限知っておくべき品質管理に関する用語が理解できる |

| 直近の合格率 ※2025年3月実施 |

4.99% | 34.88% | 51.72% | 84.29% |

| 勉強時間 ※SAT公式HPより |

300時間以上 | 100~300時間 | 約100時間 | 約30時間 |

| おすすめ試験対策 | 独学 ※QC検定1級の対策講座はほとんどありません |

通信講座 | 通信講座or独学 | 独学 |

(参考:一般財団法人 日本規格協会公式HP)

目指す級位が定まっていない方は、まずQC検定3級合格を目標に勉強することをおすすめします。

QC検定3級は、QC七つ道具の使い方や作り方などの品質管理の基礎知識が習得できるレベルであり、独学でも100時間程度で取得可能です。

また、企業内で品質管理の問題解決を要求されたとしても、周囲と協力して実行に移せるレベルでもあります。

QC検定3級対策はユーキャン

(引用元:ユーキャン公式HP)

QC検定対策に悩んでいる方は、2024年12月に新規開講された「ユーキャンのQC検定3級講座」がおすすめです。

予備知識がない方向けに、専門用語の覚え方から計算問題を解くコツまで、豊富なイラストを交えて解説しています。

受講料も13,200円(税込)とリーズナブルに設定されているので、QC検定の上位級位を目指す方もぜひチェックしてください。

販売士3級

(引用元:日本商工会議所公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | リテールマーケティング(販売士)検定3級 |

| 認定団体 | 日本商工会議所 |

| 受験料(税込) | 4,950円(事務手数料込み) |

| 次回の試験日程 | 随時申し込み可 ※販売士3級はCBT方式を採用しています。 |

| 出題形式 |

※試験時間はあわせて60分 |

| 直近の合格率 | 58.2%(2024年の平均合格率) |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.kentei.ne.jp/retailsales/class3 |

販売士は、豊富な商品知識と確かな接客技術を持って、顧客のニーズに合わせた商品を提供する人材(または資格)のことです。

中でも、販売士3級は接客マナーや販売技術といった販売員の基礎部分が学べるため、百貨店・スーパーマーケット・家電量販店に勤める際に役立てられます。

また、販売士検定3級の問題は、販売士ハンドブック3級(株式会社カリアック)に掲載された内容から約90%出題されるため、独学でも充分対策できます。

- 小売業の類型

- マーチャンダイジング

- ストアオペレーション

- マーケティング

- 販売・経営管理

問題形式が択一式の正誤問題・穴埋め問題であることやネット試験で受験できることも、販売士3級が簡単に取れる理由です。

販売士の難易度や勉強法については、販売士の難易度の記事をご確認ください。

販売士3級は実際に役立つのか?

(引用元:スタディング公式HP)

結論からいえば、販売士3級はマーケティングの基本的な考え方を知らない方には役立つ資格です。

日本商工会議所(実施団体)の公式HP内では、販売士3級のレベルを以下のように説明しています。

マーケティングの基本的な考え方や流通・小売業で必要な基礎知識・技能を理解している。接客や売場づくりなど、販売担当として必要な知識・技術を身につけた人材を目指す。流通・小売業に限らず、BtoCの観点から社員教育に取り入れている卸売業や製造業もある。

(引用元:日本商工会議所公式HP)

実際に、社員教育に取り入れている企業があることからも、販売士3級の学習内容は実践に役立つといえるでしょう。

ただし、商品の陳列や売場のマネジメントを担当する立場にある方は、販売士2級以上を目指した方がよいとの意見もありました。

販売士も2級ぐらいの知識があれば、小売業の分析や店舗や陳列の判断をする時に役立つと思います!

(引用元:https://x.com/kabu1000/status/899977007034908673)

販売士2級は、販売士3級と比べて複雑な問題が出題されるものの、公式テキストを中心に勉強すれば、一発合格も可能です。

もしも、販売士2級の公式テキストやサンプル問題をみて、「難しいかもしれない」と感じた場合は、販売士の通信講座を利用しましょう。

合格に必要な知識を効率よく学べるだけでなく、CBT試験を意識した模擬試験が受けられるといったメリットもあります。

販売士の通信講座については、「販売士(リテールマーケティング)のおすすめ通信講座」の記事をぜひ参考にしてください。

販売士2級も目指すならスタディングがおすすめ

販売士3級と販売士2級を同時に取得したいと考えている方は、スタディングの販売士講座がおすすめです。

スタディングの販売士3級・2級セットコースを受講すれば、各級に共通する範囲を効率的に学習し、短期間でW合格が目指せます。

また、スキマ時間にスマートフォンで勉強できるので、仕事や家事で忙しい方からも高評価を受けています。

スタディング販売士講座の評判については、「スタディング販売士講座の評判・口コミ」の記事をあわせてご覧ください。

CBT方式を意識した模擬試験も自宅のパソコンで受けられるため、自信を持って本番を迎えられるでしょう。

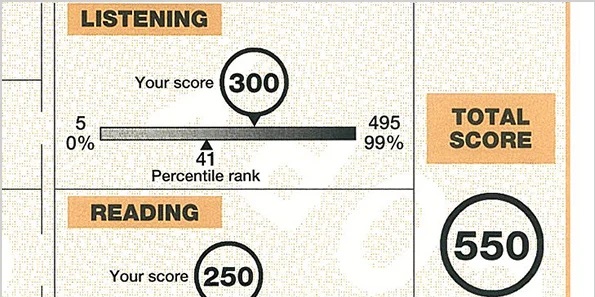

TOEIC® L&R TEST

(引用元:一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | TOEIC® Listening&Reading TEST |

| 認定団体 | 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 |

| 受験料(税込) | 7,810円 |

| 次回の試験日程 | 2026年4月19日(日)

※受験申し込みは2026年3月10日(火) まで |

| 出題形式 |

※満点990点のマークシート式テスト |

| 直近の平均スコア |

※2025年2月16日実施試験のデータ |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.iibc-global.org/toeic.html |

TOEIC®は、個人の英語力を「聞く・読む・書く・話す」の4技能に関する試験を通じて、スコア評価する資格です。

特に、英語を聞く力と読む力を評価する「TOEIC® Listening&Reading TEST」は、国内だけで年間192万人が受験しています。(2023年度実績)

受験・就職・社内評価に至るまで、TOEIC®L&Rのスコアが重視される現代社会では、取得するのが好ましい資格です。

TOEIC®L&Rは何点を目指すべき?

(引用元:一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会公式HP)

TOEIC®L&Rは、最低点の10点から最高点の990点まで、5点刻みでスコアが表示されるため、合否という概念がありません。

そこで、TOEIC®L&Rのスコアが「どの程度の英語力に相当するのか」について、表にまとめました。

| スコア | 英語検定に換算 | 相当するレベル |

|---|---|---|

| 900点台 | 英検1級 | 業務上で英語に困ることがないレベル |

| 800~900点 | 英検準1級 | 複雑な英文が理解でき、難しい要求にも英語で対応できるレベル |

| 700~800点 | 英検2級A~英検準1級 | 高度な英文が理解でき、的確な質問や指示ができるレベル |

| 600~700点 | 英検2級A | 部分的ではあるが、長文を聞き取った上で、自分の意見が述べられるレベル |

| 500~600点 | 英検2級 | 複雑な文章は理解できないものの、基礎力は備わっているレベル |

| 400~500点 | 英検準2級 | 短い英文は理解できるが、長文を読んだり、英語で意思疎通を計ったりするのは難しい |

| 400点未満 | 英検3~5級 | 基礎的な単語や文法にも穴があるレベル |

TOEIC® L&R TESTは、自分の実力を把握した上で、目標とするスコアを設定することが大切です。

「履歴書にTOEIC®スコアが記載したいので600点を目指したい」「外資系企業を目指して800点以上を目指したい」など、理由付けで目標スコアを決めるとよいでしょう。

TOEIC®L&Rを受験した経験のない方は、試験の流れや問題を解くスピードを確認するためにも、まず一回受験することをおすすめします。

対策は独学?通信講座?

(引用元:スタディング公式HP)

TOEIC®L&R初心者やスコア500点未満の方は、書店で購入できるTOEIC®L&R対策テキストを使った独学でもスコアアップが目指せます。

しかし、TOEIC®L&Rスコアが600点から伸びない・スコアが安定しないといった方は、TOEIC®通信講座の利用がおすすめです。

TOEIC®の通信講座については、「TOEIC®の点数を上げる通信講座」の記事をご確認ください。

中でも、スタディングのTOEIC®対策講座は、動画・テキスト・問題演習がすべてスマホ1台で完結できるため、スキマ時間を活用して学びたい方に最適です。

TOEIC®満点講師によるわかりやすい動画講義に加え、毎週の演習テストや模試で実践力をしっかり身につけることができるカリキュラムが組まれています。

2026年2月時点では、完全攻略600点コースは42,320円~、完全攻略800点コースは47,600円~で受講できます。

TOEIC® L&R TESTの解き方をマスターしたい方は、スタディングの講座でトレーニングを始めてみてください。

基本情報技術者試験

(引用元:独立行政法人 情報処理推進機構公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 基本情報技術者試験 |

| 認定団体 | 独立行政法人 情報処理推進機構 |

| 受験料(税込) | 7,500円 |

| 次回の試験日程 | 随時申し込み可 |

| 出題形式 |

|

| 合格率 | 40.8%(2024年の平均合格率) |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/fe.html |

基本情報技術者試験(通称:FE)は、ITを活用した戦略の立案やシステムの開発に参加できる人物像を想定した試験です。

ITエンジニアを目指す方にとっては登竜門とされる資格で、実施団体である「情報処理推進機構(IPA)」の公式HP内でも以下のように紹介されています。

ITエンジニアとしてキャリアをスタートするには、まず基本情報技術者試験から受験することをお勧めします。しっかりとした基礎を身に付けることにより、その後の応用力の幅が格段に広がります。

(引用元:独立行政法人 情報処理推進機構公式HP)

IT系国家資格における基本情報技術者試験の難易度は下から2番目(レベル2)で、キャリアをスタートさせる方に適した難易度です。

2024年の平均合格率は40.8%と公表されており、対策がうまく出来たかどうかで合否が分かれる試験といえます。

基本情報技術者試験は取得しやすくなった?

-CBT-Solutions-CBT_PBT試験-受験者ポータルサイト-cbt-s.com_.jpg)

(引用元:CBT-SOLUTIONS公式HP)

2024年度の平均合格率が40.8%を記録した基本情報技術者試験ですが、平成の時代は合格率20~30%を推移していました。

しかし、2020年度に統一試験からCBT方式に変更、2023年度には試験時間や問題数が大幅に変更されたことで、合格率が跳ね上がりました。

| 実施年度 | 合格率 | 合格者数(受験者数) |

|---|---|---|

| 2024年度 | 40.8% | 54,501名(133,732名) |

| 2023年度 | 47.1% | 57,278名(121,611名) |

| 2022年度 | 37.4% | 38,033名(101,620名) |

| 2021年度 | 40.7% | 34,734名(85,428名) |

| 2020年度 | 48.1% | 25,499名(52,993名) |

| 2019年度 | 25.7% | 31,224名(121,556名) |

| 2018年度 | 25.6% | 28,552名(111,381名) |

(参考:独立行政法人 情報処理推進機構公式HP)

上の表を参考にすると、CBT方式が採用された2020年度試験から合格率が約2倍に上がり、2024年度も40%以上の合格率を維持していることがわかります。

ITエンジニアやプログラマーを目指している方は、試験のCBT化や制度改定を追い風に取得しておくことをおすすめします。

また、CBT試験に不慣れな方は、基本情報技術者の通信講座を利用して、模擬試験を受けておくのも一つの手です。

基本情報技術者試験の通信講座については、「基本情報技術者のおすすめ通信講座」の記事をあわせてご覧ください。

独学と比較して経済的負担は大きいですが、合格できる知識を持ちながら不合格に終わるのはもったいないでしょう。

基本情報技術者試験の対策はスタディングがおすすめ

(引用元:スタディング公式HP)

スタディングの基本情報技術者試験講座は、1動画5分からの短い講義が特徴で、働きながら試験対策をしたい方におすすめです。

また、初学者コース(税込24,800円)を申し込んだ方は、ITパスポート講座がセットで付いてくるため、ITパスポート試験と基本情報技術者試験の同時取得も可能です。

ITエンジニアとしてのキャリアを考えている方は、スキマ時間を最大限活かせるスタディングで、基本情報技術者試験を取得しましょう。

第二種電気工事士

(引用元:一般財団法人 電気技術者試験センター公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 第二種電気工事士 |

| 認定団体 | 一般財団法人 電気技術者試験センター |

| 受験料(非課税) | 9,300円 |

| 次回の試験日程 |

※申し込み期間は、2026年3月16日~2026年4月6日 |

| 出題形式 |

|

| 直近の合格率 (2025年度) |

|

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.shiken.or.jp/construction/second/ |

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗に設置された「600V以下の電気設備の工事」に携われる資格です。

電力インフラの整備が欠かせない日本では、第二種電気工事士の存在は必要不可欠といえるでしょう。

安定した需要が見込める第二種電気工事士ですが、簡単に取れるポイントとして3つの特徴が挙げられます。

- 受験資格なし

- 学科試験・技能試験ともに合格率が高い

- 学科試験の免除制度が存在する

第二種電気工事士という名前から、受験資格に「実務経験」や「電気工学の単位」が必要と感じるかもしれませんが、実際のところ学歴・年齢・性別・国籍による制限はありません。

また、2025年度試験では、学科試験の合格率が58.2%、技能試験の合格率が70.3%と高い数値を記録しています。

2021年度試験以降の合格率をみても、学科試験の合格率は60%前後、技能試験の合格率は70%前後を推移しているので、今後大きく合格率が変動する可能性は少ないでしょう。

さらに、学科試験に合格して技能試験で不合格だった方は、次回の学科試験をパスできます。

第二種電気工事士は年2回(5月と10月)に実施されるので、一度不合格でも年内に挽回する機会があるわけです。

DIYのために受験する方も

(引用元:ユーキャン公式HP)

2020年頃から流行り始めたDIYですが、電気設備の設置や増設を行う際は、専門業者に依頼する手間がかかります。

しかし、第二種電気工事士の免許を取得すれば、大規模な修繕以外を自分で行うことが可能です。

- 照明の取り付け

- コンセントの増設

- 防犯カメラの取り付け

- エアコンの取り付け

照明やエアコンの取り付けは、業者に依頼すると数週間~数ヶ月先まで待つケースもあるため、自分で作業すれば大幅な時間短縮につながります。

第二種電気工事士合格。無事に合格してて嬉しい。ダイソーの工具でも合格できた。これでDIYの幅も広がるので、物件価値をどんどん上げていく。

(引用元:https://x.com/hamster_diy/status/1824295280046641508)

第二種電気工事士は、仕事や趣味の幅を広げるのに役立つため、興味のある方はぜひ取得を目指してください。

理系科目に自信のない方は通信講座も視野に

(引用元:ユーキャン公式HP)

第二種電気工事士の合格には、電圧・電気回路の計算といった理系科目で扱う知識が必要不可欠です。

そのため、物理や数学に苦手意識を持っている方は、通信講座で基礎作りから始めることをおすすめします。

ユーキャンの第二種電気工事士講座(税込64,000円)では、数学が苦手な方向けに「基礎数学公式集/用語集」が用意され、学科試験合格に必要な知識をピンポイントで見直せます。

また、「実技試験の方が不安」という方は、実技対策DVDと練習用材料がついた技術試験コース(税込39,000円)だけの受講もOKです。

【遠方でも安心】在宅試験で簡単に取れる資格

-5.jpg)

試験会場が遠すぎる・スケジュール管理が難しいといった方に、在宅試験で簡単に取れる資格を5つ紹介します。

| 資格名

(資格名選択で該当箇所に移動します) |

受験方法 | 取得するメリット |

|---|---|---|

| メンタル心理カウンセラー® | 在宅試験 (ペーパー試験・持ち込み可) |

|

| アロマテラピー検定1級 | IBT方式 (持ち込み不可) |

|

| 薬膳コーディネーター | 在宅試験 (ペーパー試験・持ち込み不可) |

|

| フラワーアレンジメント デザイナー |

在宅試験 (ペーパー試験・持ち込み不可) |

|

| カラーコーディネーター検定試験® (スタンダードクラス) |

IBT方式 (持ち込み不可) |

|

在宅試験の主な受験方法は、インターネットを利用する「IBT方式」と問題用紙が郵送されてくる「ペーパー試験」の2種類です。

また、メンタル心理カウンセラー®や薬膳コーディネーターなど、通信講座の受講が資格取得の条件に含まれるケースもあります。

自宅で試験を受ける際は、注意事項を必ず読み、不正と疑われるような行為をしないことが大切です。

特に、アロマテラピー検定1級やカラーコーディネーター検定試験®といった内部カメラを利用する試験では、周囲に必要のないものが映り込まないよう注意してください。

メンタル心理カウンセラー®

(引用元:一般財団法人 日本能力開発推進協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | JADP認定メンタル心理カウンセラー® |

| 認定団体 | 一般財団法人 日本能力開発推進協会 |

| 受験料(税込) | 5,600円 |

| 受験資格 | キャリカレのメンタル心理カウンセラー資格取得講座を受講すること |

| 受験方法 | 在宅試験(ペーパー試験・持ち込み可) |

| 次回の試験日程 | 随時実施 |

| 直近の合格率 (2024年度上期) |

ほぼ100% |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.jadp-society.or.jp/course/mental/ |

メンタル心理カウンセラー®は、心理学の歴史や心理学の基礎理論を学び、カウンセリングを実践できるだけの知識・技術が身につけられる資格です。

認定試験の合格率は非公開ですが、テキストをみながらの解答が認められているため、実際のところ100%に近い合格率かもしれません。

ただし、メンタル心理カウンセラー®を取得するためには、キャリカレの「メンタル心理カウンセラー資格取得講座」を受講する必要があります。

(引用元:キャリカレ公式HP)

受講料として78,800円(税込)の費用がかかりますが、独学では抜け落ちてしまう知識や技術を確実に習得できます。

- キャリカレの「メンタル心理カウンセラー資格取得講座」を受講

- 講座内の全カリキュラムを修了

- 日本能力開発推進協会公式HPから検定試験の申し込み

- 受験料5,600円(税込)の支払い

- 検定試験問題を自宅で受け取り

- 問題を解いた後、解答用紙を返送

- 約1ヶ月後に試験結果発表

メンタル心理カウンセラー®の認定試験を受けるには、キャリカレの講座修了後にみずから受験申請する必要があります。

また、認定試験の受験料5,600円(税込)は、メンタル心理カウンセラー資格取得講座の受講料78,800円(税込)には含まれないので、注意してください。

心理カウンセラーに関する資格は多数存在しますが、ほぼ100%合格できる資格は少ないので、確実に資格を取得したい方におすすめです。

→キャリカレHPでメンタル心理カウンセラー資格取得講座の詳細をみる

アロマテラピー検定1級

(引用元:公益社団法人 日本アロマ環境協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | アロマテラピー検定1級 |

| 認定団体 | 公益社団法人 日本アロマ環境協会 |

| 受験料(税込) | 6,600円 |

| 受験資格 | 学歴・年齢・性別・国籍による制限なし |

| 受験方法 | IBT方式(選択式問題70問) |

| 次回の試験日程 | 2026年7月5日(日)

※申し込み期間は、2026年4月24日(金)~6月2日(火) |

| 直近の合格率 | 約90% |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.aromakankyo.or.jp/licences/aroma/ |

アロマテラピー検定1級は、植物由来のさまざまな精油を用いて、目的に応じた香りを作り出す知識が問われる資格です。

アロマテラピー検定1級の特徴は、約90%という高い合格率に加え、勉強時間1ヶ月未満で合格した方が全体の35%を占めていることです。

また、福祉関係や美容関連に勤めている方以外でも、アロマテラピー検定の通信講座を利用すれば、アロマテラピー検定1級に合格できます。

通信講座を利用するメリットは、実践動画やDVDを視聴することで、テキストを眺めるよりも実践的に学べる点です。

アロマテラピー検定1級は年に2回(5月と11月)しか実施されないため、通信講座で合格までの最短コースを走り抜けるのも一つの手でしょう。

アロマテラピー検定の通信講座については、「アロマテラピー検定のおすすめ通信講座」の記事をあわせてご覧ください。

- AEAJマイページの登録

- マイページ内の「資格・検定」から申し込み

- インターネット試験の詳細が記載された書面を受領

- 試験当日の約1ヶ月前に動作環境をチェック

- 試験当日に受験

- 試験終了後すぐに合否を確認

アロマテラピー検定1級の試験は、インターネットを介した形式(パソコンやスマートフォンを使用)でしか受けられません。

そのため、自宅やホテルの個室で受験する場合は、あらかじめ通信環境をチェックしておきましょう。

また、アロマテラピー検定1級を受験する際は、必ず公式HP上の注意事項に目を通してください。

- 通信環境の不具合など、受験者側環境の理由により受験出来なかった場合は責任を負いません。

- 試験中にテキストやインターネットをみる、第三者に聞くなどの不正⾏為が発覚した場合は採点いたしません。

- 個室推奨。公園、インターネットカフェ、レストランなど公共スペースでの受験はできません。

(引用元:公益社団法人 日本アロマ環境協会公式HP)

カンニングや公共スペースでの受験不可など、当たり前と感じる事柄が並んでいますが、違反すると資格を取得できません。

自宅で受験できるからこそ、「テキストを机に置いたままにしていた」といったミスをしないように心がけてください。

アロマテラピー検定の対策ならユーキャン

(引用元:ユーキャン公式HP)

アロマテラピー検定の対策は、お客様満足度92.5%を記録したユーキャンのアロマテラピー検定講座がおすすめです。

ユーキャンのアロマテラピー検定講座は、アロマ環境協会の公式テキストを軸に、ユーキャンオリジナルテキスト・試験対策DVD・アロマグッズ一式と教材量が豊富です。

また、忙しい方を想定したカリキュラムが組まれているため、マイペースでアロマセラピー検定1級合格を目指せます。

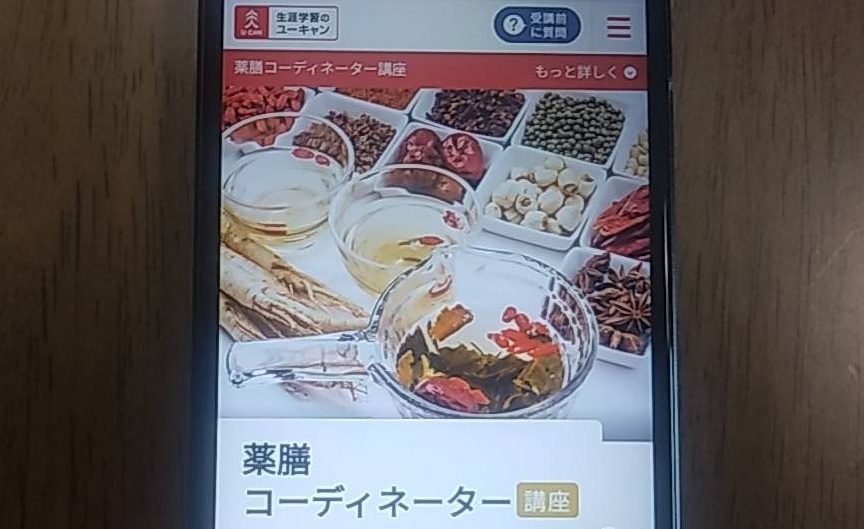

薬膳コーディネーター

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | 薬膳コーディネーター |

| 認定団体 | 本草薬膳学院 |

| 受験資格 | ユーキャンの薬膳コーディネーター講座を受講すること ※受講料は、受験料込みで44,000円(税込) |

| 受験方法 | 在宅試験(ペーパー試験・持ち込み不可) |

| 次回の試験日程 | 随時実施 |

| 合格率 | 非公開 |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.u-can.co.jp/薬膳コーディネーター/ |

薬膳コーディネーターは、中医学の考え方に基づき、生薬や旬の食材を用いた健康食を献立する人(または資格)です。

薬膳料理といえば、杏仁豆腐や参鶏湯が有名ですが、近所のスーパーで手に入るネギ・ショウガ・唐辛子などの食材を用いた料理も薬膳料理と呼ばれます。

風邪を引いた際に飲む薬剤とは異なり、毎日の食事に取り入れて身体を内側から綺麗にできる点が、薬膳料理の魅力です。

薬膳コーディネーター以外の薬膳資格に興味のある方は、「薬膳・漢方のおすすめ通信講座」の記事もチェックしてください。

- ユーキャンの「薬膳コーディネーター講座」を受講

- 添削課題(計3回)を提出

- 最終課題のマークシート式試験で60点以上(100点満点)を獲得

- 本草薬膳学院から認定証授与

薬膳コーディネーターを取得するには、ユーキャンの薬膳コーディネーター講座44,000円(税込)の受講が必須です。

また、標準学習時間は4ヶ月に設定されていますが、添削課題をすべて提出すれば短期間で認定試験が受けられます。

認定試験の問題用紙と解答用紙は、テキストや副教材と一緒に届きます。

教材やノートの閲覧は禁止されていますが、解答しやすいマークシート方式なので、自信を持って取り組めます。

薬膳コーディネーターの認定機関である「本草薬膳学院」は、薬膳の本場中国にある中国薬膳研究会から認められた教育機関です。

そのため、薬膳コーディネーター資格は、さまざまな薬膳資格の中でも、認知度や権威性の高い資格といえます。

ユーキャンの薬膳コーディネーター講座は、メインテキストや副教材(レシピ本)で学んだ内容を日常生活にそのまま活かせるため、楽しみながら資格取得が目指せます。

→ユーキャン公式HPで薬膳コーディネーター資格講座の詳細をみる

フラワーアレンジメントデザイナー

(引用元:日本デザインプランナー協会公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | フラワーアレンジメントデザイナー資格 |

| 認定団体 | 日本デザインプランナー協会 |

| 受験料(税込) | 10,000円 |

| 受験資格 | 学歴・年齢・性別・国籍による制限なし |

| 受験方法 | 在宅試験(ペーパー試験・持ち込み不可) |

| 次回の試験日程 | 随時実施 |

| 直近の合格率 | 非公開 |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://www.designshikaku.net/syumi/flower/ |

フラワーアレンジメントデザイナーは、花の取り合わせや花材の扱い方を熟知した方に与えられるフラワーアレンジメントに関する資格です。

フラワーアレンジメントデザイナー資格を取得した方は、花屋・結婚式場・デザイン事務所など、さまざまな職場で活躍しています。

- SARAスクールのフラワーアレンジメント資格取得講座を受講

- 講座内の添削課題を計5回提出

- 日本デザインプランナー協会の公式HPから受験申し込み

- 試験期間に自宅で問題を解き、試験期間最終日から3日以内に必着するように解答用紙を返送

- 約2ヶ月後に合格発表

フラワーアレンジメントデザイナーの取得には、独学・SARAスクール基本コースの受講・SARAスクールプラチナコースの受講の3パターンが存在します。

ちなみに、「フラワーアレンジメント取得までの流れ」で示した内容は、SARAスクール基本コースを受講した場合の工程です。

3パターンの中で、経済的負担が最も軽いのは受験料10,000円(税込)のみの独学ですが、問題内容や出題形式がわからないまま受験するといったデメリットがあります。

フラワーアレンジメントデザイナー認定試験は、公式テキストや参考資料などが一切ありません。

インターネットで検索しても、ヒントと呼べる情報は見つからないため、独学で挑む方にとっては厳しい条件です。

そのため、確実にフラワーアレンジメント資格を取得したい方は、SARAスクールの「フラワーアレンジメント資格取得講座」の受講をおすすめします。

SARAスクールについて詳しく知りたい方は、「SARAスクールの評判・口コミ」の記事をあわせてチェックしてください。

特におすすめなのがプラチナコース

(引用元:SARAスクール公式HP)

SARAスクールの講座には、試験対策のみの「基本コース」と試験免除で資格が取得できる「プラチナコース」が存在します。

フラワーアレンジメント資格取得講座のプラチナコースは79,800円(税込)で、基本コース59,800円(税込)より2万円高いですが、添削課題を提出するだけで資格が取得可能です。

万が一、合格基準を満たせなかった場合を考えると、資格を100%取得できるプラチナコースの方がおすすめでしょう。

また、日本インストラクター技術協会が認定する「花屋コーディナーター」も同時取得できるので、一挙両得といえます。

→SARAスクール公式HPでフラワーアレンジメントデザイナー資格取得講座の詳細をみる

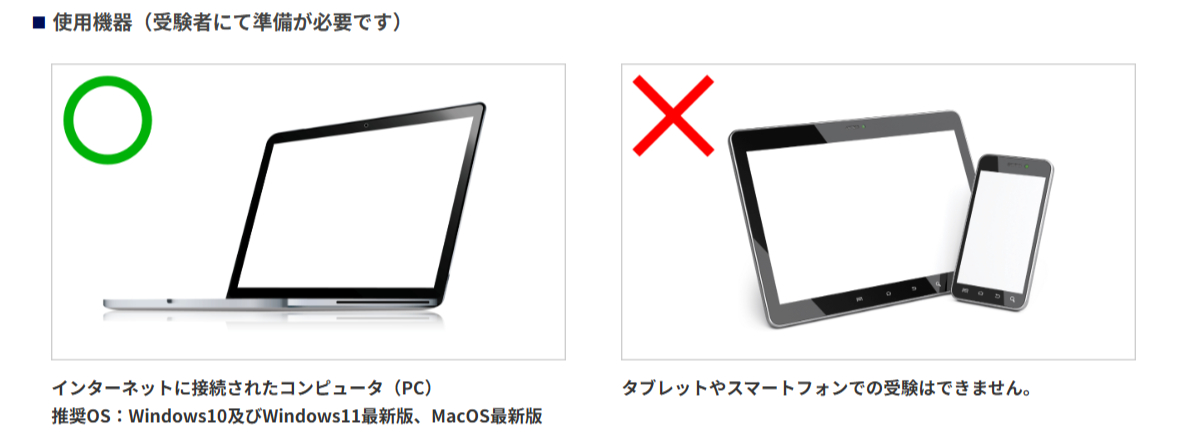

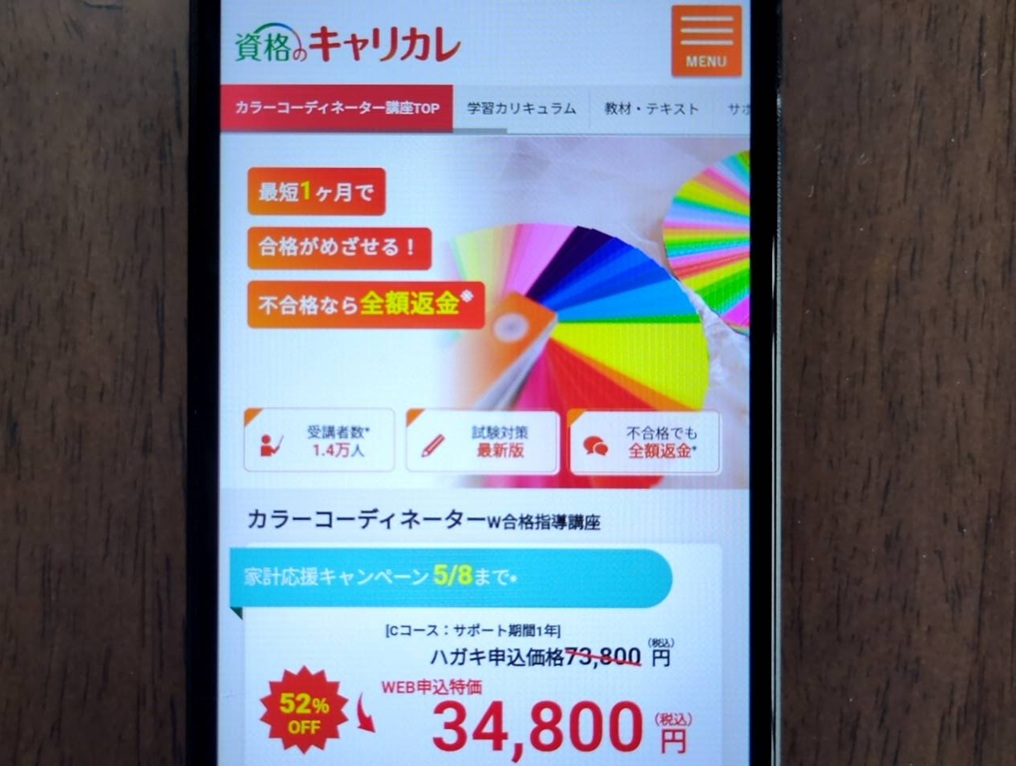

カラーコーディネーター検定試験®スタンダードクラス

(引用元:東京商工会議所公式HP)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名(正式名称) | カラーコーディネーター検定試験®スタンダードクラス |

| 認定団体 | 東京商工会議所 |

| 受験料(税込) | 5,500円 |

| 受験資格 | 学歴・年齢・性別・国籍による制限なし |

| 受験方法 | IBT方式(多肢選択式90分) |

| 次回の試験日 | 2026年6月18日~2026年7月6日 ※申し込み期間は、2026年5月15日~2026年5月26日 |

| 直近の合格率 | 73.0%(2024年度平均合格率) |

| 取得するメリット |

|

| 公式HP | https://kentei.tokyo-cci.or.jp/color/ |

カラーコーディネーター検定試験®は、色の特性や効果を理解し、ビジネスシーンに活かせる資格です。

特に、カラーコーディネーター検定試験®スタンダードクラスは、色彩に関する基礎知識が学べる入門レベルに設定されており、受験生の約40%を学生が占めています。

また、2024年度のカラーコーディネーター検定試験®スタンダードでは、合格率73.0%と高い数値を記録しているので、10代の方にもおすすめな資格といえるでしょう。

通信講座を利用してカラーコーディネーター検定試験®の対策をしたい方は、「カラーコーディネーターのおすすめ通信講座」の記事をあわせてチェックしてください。

- 公式HPにて使用機器と受験環境のチェック

- 受験サイトへの登録と受験日時の選択

- 受験料5,500円(税込)の支払い

- 受験当日に受験サイトへアクセス

- カメラを通じて試験委員による本人確認と受験環境の確認

- 試験委員の指示に従い、解答開始

- 解答終了ボタンを押して試験終了

- 試験結果画面に移動して合否を確認

カラーコーディネーター検定試験®スタンダードは、在宅試験(IBT方式)とテストセンター試験(CBT方式)の両方に対応しています。

ここでは、在宅試験を想定した受験の流れを紹介しますが、近所にテストセンターがある方はCBT方式で受験してもよいでしょう。

在宅試験を利用する際の注意点は、使用機器・推奨プラウザ・ネットワーク環境を正しく準備して、試験委員の指示に従うことです。

(引用元:東京商工会議所公式HP)

ちなみに、カラーコーディネーター検定試験®を受ける際の禁止事項をまとめたので、参考にしてください。

- タブレットやスマートフォンで受験すること

- GoogleChrome・MicrosoftEdge以外のプラウザを使用すること

- 待機時間から試験終了までに本人以外の人物が映り込むこと(本人以外の声もNG)

- 会議所が定めた「所定の持ち物」以外を周囲に置くこと

- 公園やレストランといった公共スペースで受験すること

上記の禁止事項に気をつければ、スムーズに受験できるので、あらかじめ万全な用意をしておきましょう。

カラーコーディネーター検定試験®対策はキャリカレ

(引用元:キャリカレ公式HP)

キャリカレのカラーコーディネーターW合格指導講座は、1ヶ月の学習期間でカラーコーディネーター検定試験®合格が目指せる講座です。

さらに、色彩検定3級と2級の内容も同時に勉強できるため、色に関する資格を同時に取得することも可能です。

「カラーコーディネーター検定試験®だけ受けたい」という方は、単科講座も申し込めるので、目標に合わせて学習コースを選択してください。

→キャリカレ公式HPでカラーコーディネーターW合格指導講座の詳細をみる

簡単に取れる資格に関するよくある質問

-43.jpg)

| 簡単に取れる資格に関するよくある質問 |

|---|

ここでは、簡単に取れる資格に関するよくある質問について、一つずつ解説します。

本記事では紹介しきれなかった内容も含まれるため、気になる質問があればチェックしてください。

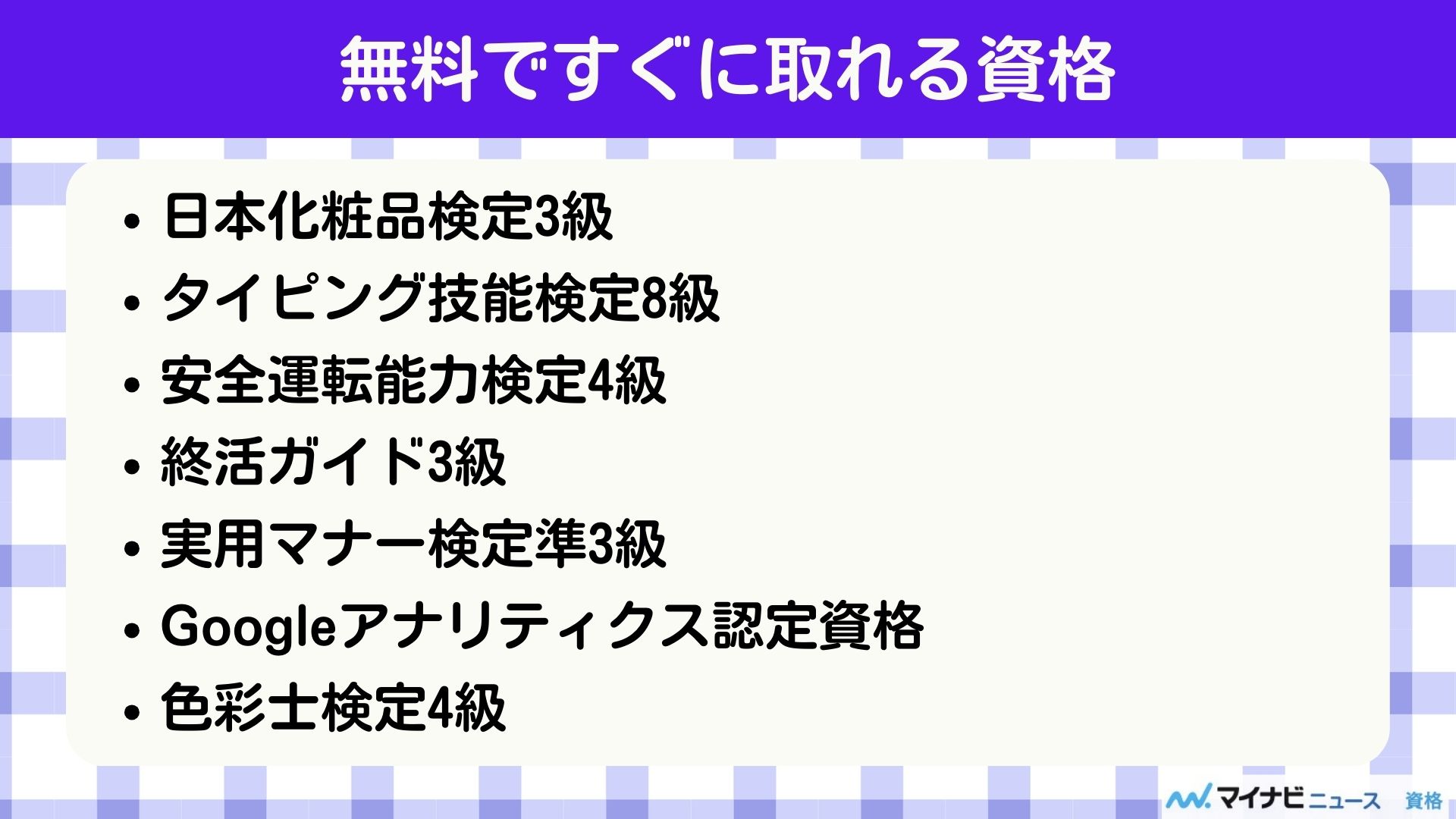

無料ですぐに取れる資格はある?

無料かつ30分以内で取得できる資格を表にまとめました。(Googleアナリティクス認定資格のみ75分)

| 資格名 | 取得にかかる時間 | 習得スキル |

|---|---|---|

| 日本化粧品検定3級 | 20分 | 洗顔やUVケアの仕方を見直せる |

| タイピング技能検定8級 | 制限時間なし | 英語キーの配置が概ね把握できる |

| 安全運転能力検定4級 | 15分 | 安全運転に必要な基礎知識を見直せる |

| 終活ガイド3級 | 20分+α | 終活の基本知識を学び、活動イメージが掴める |

| 実用マナー検定準3級 | 制限時間なし | 冠婚葬祭でのマナーや食事の作法といった基本マナーが学べる |

| Googleアナリティクス認定資格 | 4時間33分 | Googleアナリティクスを用いて、Webサイトの品質向上ができる |

| 色彩士検定4級 | 20分 | 色彩に関する知識がどの程度あるのかを試せる |

無料ですぐに取れる資格には、いずれも上位級位を取得するための体験テストという共通点があります。

そのため、「日本化粧品検定はどのような資格なの?」「色彩士検定はどのような問題が出るの?」といった疑問を持つ方におすすめです。

ちなみに、表内の8つの資格で実用性が高い資格は、Googleアナリティクス認定資格です。

Web解析やWebマーケティングを専門に手掛ける方であれば、Googleアナリティクスの基礎的な知識・スキルを身に付けられるため、仕事に役立つでしょう。

一ヶ月で取れる国家資格はある?

-8.jpg)

一日に何時間勉強できるかにもよりますが、一ヶ月で取れる国家資格はいくつか存在します。

ここでは、受験生が「仕事や家事と両立しながら資格取得を目指す方」と想定して、平均2~3時間(一日あたり)で合格できる資格を紹介します。

| 資格名 | 平均勉強時間 | おすすめ通信講座と受講料(税込) |

|---|---|---|

| ウェブデザイン技能士 | 30時間 | 独学でOK |

| FP3級 | 40~50時間 | |

| 危険物取扱者乙種4類 | 40~60時間 |

|

| 基本情報技術者試験 | 50時間 ※IT知識がある方 |

|

| 衛生管理者試験 | 60~90時間 |

表内の資格は、一ヶ月以内で取得できる国家資格の中でも、認知度・実用性がともに高いのが特徴です。

また、独学での取得も可能で、経済的負担を軽くしたい・基本知識は習得済みであるといった方は、通信講座を無理に受講する必要はありません。

しかし、スタディングやアガルートなど、それぞれの資格におすすめな通信講座を利用すれば、平均的な勉強時間よりも短期間で合格できます。

試験なしで取得できる国家資格は?

-9.jpg)

筆記試験や実技試験を受けずとも、取得できる国家資格は存在します。

試験なしで取得できる国家資格の大半は、講習を受けたり、申請を行ったりすることで認定証がもらえます。

- 特定粉じん作業者

- 食品衛生責任者

- 防火管理者

- 特定化学物質および四アルキル鉛等作業主任者

- ガス溶接作業者

講習だけで取得できる国家資格を一部挙げましたが、いずれも1~2日の講習のみ(確認テストを含む)でほぼ100%取得できます。

危険を伴う仕事も多いですが、有資格者しか処理できない作業もあるため、やりがいのある仕事ばかりです。

- 弁護士→弁理士・税理士・社労士・行政書士・海事補佐人

- 薬剤師→毒物劇物取扱責任者・食品衛生管理者・第一種衛生管理者・第3種放射線取扱主任者(講習修了が必要)

イレギュラーな取得方法ではありますが、すでに所持している資格を用いて、異なる国家資格に登録申請することも可能です。

弁護士免許を所持している方は、弁理士・税理士・社労士・行政書士・海事補佐人などの上位資格に申請のみで登録できます。

難関資格に合格した方は、他に申請できる国家資格がないか確認してみるとよいかもしれません。

中学生でも簡単に取れる資格は存在する?

-10.jpg)

受験資格に年齢による制限がなければ、中学生でもさまざまな資格を取得することが可能です。

ここでは、中学生におすすめの簡単に取れる資格をいくつか紹介します。

- 実用英語技能検定(英検)

- 日本漢字能力検定(漢検)

- 実用数学技能検定(数検)

- ジュニア・プログラミング検定

- ニュース時事能力検定

中学生は数年後に高校受験や大学受験を備えているため、面接時にアピールできる資格を積極的に取得するとよいでしょう。

特に、英検・漢検・数検の3つは級位が分かれているため、目標を明確にして勉強に取り組むことが大切です。

英検を例に挙げると、中学卒業程度が英検3級レベルに相当するので、中学生の間に英検準2級や英検2級を取得できれば、アピールポイントとして活用できます。(参考:日本英語検定協会公式HP)

また、小学生にもプログラミング教育が導入されたことを考えれば、ジュニア・プログラミング検定の取得もおすすめです。

中学生でも国家資格に挑戦できる

(引用元:Benesse公式HP)

誰にも負けないと思える得意分野がある中学生は、国家資格の取得を視野に入れてもよいでしょう。

もちろん、簡単に取得できる資格ではありませんが、実際に中学生にも満たない年齢で宅地建物取引士の合格している方もいます。

| 資格名 | 最年少合格者 |

|---|---|

| 宅地建物取引士 | 10歳(2023年10月試験) |

| 第二種電気工事士 | 8歳(2024年上期) |

| 行政書士 | 13歳(2023年度試験) |

| 総合旅行業務取扱管理者 | 15歳(2021年度試験) |

| 気象予報士 | 11歳(2017年度試験) |

| 全国通訳案内士 | 13歳(2016年度試験) |

中学生は、社会人と比較すれば、勉強時間を確保しやすい時期でもあるので、果敢に挑戦するのも面白いかもしれません。

簡単に取れる資格:まとめ

今回は、簡単に取れる資格を勉強時間や合格率など、5項目に分けて紹介しました。

| 項目 | 資格名 |

|---|---|

| 【短期合格】 1ヶ月以内で簡単に取れる資格 |

|

| 【平均合格率70%以上】 難易度低めで簡単に取れる資格 |

|

| 【技能重視】 講習だけで簡単に取れる資格 |

|

| 【誰でも受験可】 受験資格なしで簡単に取れる資格 |

|

| 【遠方でも安心】 在宅試験で簡単に取れる資格 |

簡単に取れる資格の中には、危険物取扱者乙種4類や第二種電気工事士といった仕事選びで優位に働く国家資格も含まれます。

また、ITパスポート試験や基本情報技術者試験など、専門職には欠かせない資格も短期間で取得できます。

ほかにも、FP3級や簿記3級を取得して、実用性の高いFP2級(またはAFP)や簿記2級の足掛かりとするのもおすすめです。

簡単に取れる資格を、「より短期間で・より確実に」合格したい方は、自宅でリラックスしながら受験できるユーキャンなどの通信講座を利用しましょう。