東京大学 生産技術研究所(東大生研)は10月18日、人工知能(AI)技術を利用することで、電子やX線を用いて測定する「内殻電子励起スペクトル」だけで、11種類の物性情報を得ることに成功したと発表した。

同成果は、東大 生産技術研究所(東大生研)の溝口照康教授、東大大学院 工学系研究科の菊政 翔大学院生(研究当時)、東工大 科学技術創成研究院の清原慎研究員(日本学術振興会特別研究員PD)、東大生産研の柴田基洋助教らの共同研究チームによるもの。詳細は、ドイツの人工知能を扱った学術誌「Advanced Intelligent Systems」にオンライン掲載された。

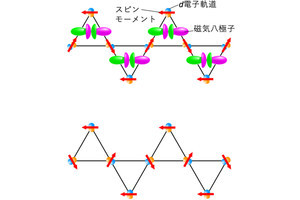

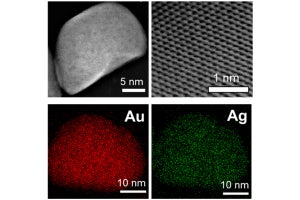

物質開発の現場では、分光実験によりさまざまな波長の電磁波や電子などを用いたスペクトルの測定が実施され、物質の結晶構造や電子状態の物性情報が分析される。 例えば電子線やX線を用いて測定する内殻電子励起分光法で測定されるスペクトルは、物質の局所的な電子構造の情報がわかるが、逆に言えば、それだけしかわからないともいえ、より多くの物性情報を得たい場合は、同一の試料をいくつも準備し、多数の装置を駆使したり、測定条件を変更するなどして、測定を複数行う必要があったという。

この1つのスペクトルから得られる情報が少ないという限界を打破すべく、研究チームは機械学習法の一種であるニューラルネットワークを利用し、内殻電子励起スペクトルから得られる物性情報を調べることにしたという。

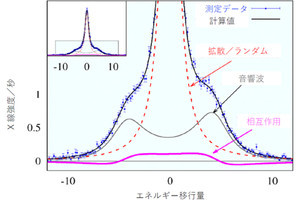

データベースに登録されている有機分子に対して、炭素から得られる内殻電子励起スペクトル(C-K edge)約11万7000個分の計算が行われ、計算スペクトルをニューラルネットワークの入力として、計12種類の分子物性(HOMO-LUMO gap、遷移エネルギー、内部エネルギー、分子量など)の予測が試みられたところ、内殻電子励起スペクトル1種類だけで、予測精度が不足した1種類を除き、11種類の物性情報を高精度に抽出することに成功したという。

得られた物性の中には、これまで知られていた電子状態に関する情報に加えて、スペクトルとの関係性が明らかになっていなかった光学特性、振動特性も含まれていたとするほか、分子の質量(分子量)や、分子の安定性(内部エネルギー)に関する情報も含まれていることが明らかとなったという。

内殻電子励起スペクトルは電子励起に伴って得られ、物質の局所的な電子状態を反映するスペクトルであることが知られている。一方で、内部エネルギーや分子量は分子の大きさにも依存する示量性物性であり、内殻電子励起スペクトルとは完全に無関係と考えられてきた。実際に、今回の研究では示量性物性の決定をスペクトルだけで試みたが一度失敗しているという。

その後、これまでのさまざまな分光実験の経験をもとに、容易に入手可能な3つの情報がニューラルネットワークの入力に対して追加された。その結果、分子量などの示量性物性の決定にも成功したとした。

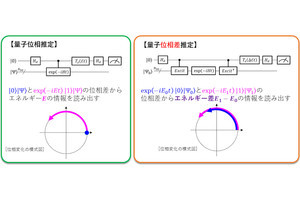

さらに、これまでブラックボックスとされてきたニューラルネットワークの中で、入力情報(スペクトル)と出力情報(物性)がどう紐づいているのかの可視化にも挑戦。それぞれの物性が、スペクトル中の各ピーク位置や強度とどのように相関しているかが明らかにすることにも成功したという。

今回の成果を受けて研究チームでは、AI技術に人間のノウハウを組み合わせることで、これまでの常識とは異なる情報の抽出が可能であることが確認されたことから、今後、今回の研究手法を利用し、1種類の分光実験で多くの情報を得られるようになれば、物質開発を効率的に行うことが期待されるとしている。