東京大学(東大)は8月10日、固定した周波数に対する時間応答が、共鳴の中心周波数からのずれ(離調)に依存して特徴的な振動を示すことを利用して、共鳴中心を逆算して求める「原子分光法」を編み出し、「ラビ振動分光」と命名したことを発表した。

同成果は、東大大学院 理学系研究科の鳥居寛之准教授、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の西村昇一郎博士研究員、同・下村浩一郎教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会発行の学術誌の1つで、原子・分子・工学部物理学、量子情報などを扱う「Physical Review A」に掲載された。

原子の構造を調べるための重要な手段として分光学があり、それが発展してきた結果、ミクロの世界を司る量子力学が確立され、さらにはそれを相対論的に拡張した量子電磁力学(QED)へと進展していった。

こうした量子力学やQEDをはじめとするミクロの世界における物理法則を精密に検証するためには、「共鳴周波数」を精度よく決定することが必要とされる。共鳴周波数は、共鳴曲線の山のピークとなる部分で、精度よく求めるには、電磁波のパワーが一定不変であるなど、実験条件のコントロールが必須で、共鳴曲線が綺麗な左右対称を示すこと、また共鳴の幅が狭い(山のピークが鋭い)ことが重要になる。こうした事情により、標準的な分光では、レーザーやマイクロ波などの電磁波によって原子や分子を遷移させ、その信号が最大になるところが共鳴中心と見なされてきたという。

研究チームが今回着目したのは、原子と電磁波との相互作用による「ラビ振動」として知られる遷移の信号強度が時間とともに振動するという事柄。

-

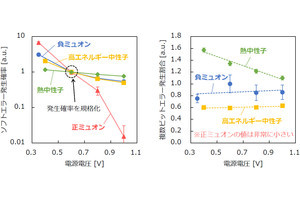

(左)理論的シミュレーションで得られた共鳴曲線。一般に信号強度は共鳴周波数を中心とする左右対称の山型の曲線を示す。共鳴の幅(典型的には図中に「半値半幅」と記された、山の横幅)が狭いほど、共鳴周波数を求める精度がよくなる。理想的に近い共鳴曲線の場合には、共鳴の幅の100分の1以下の精度で共鳴周波数を求めることができる反面、データのばらつきが大きかったり、左右が非対称になったりした場合はたちまち精度が悪くなってしまうという。ラビ振動分光では、この共鳴曲線の描画が不要で、電磁波の周波数をある1点に固定してデータを蓄積すればよく、革新的な手法である。例えば、山の頂上に程近い、図中の青色矢印の周波数で固定して測定すれば、複数の周波数を掃引してデータ取得する標準的な分光に比べて、同じデータ量でも2倍の精度を達成できることが確認された。(右)ラビ振動分光を理論的に計算したシミュレーション。周波数の離調(共鳴周波数からのずれ)がゼロあるいは小さいときにはラビ振動はゆっくり大きく振動し、離調が大きくなるほど、小さな振幅で、速く小刻みに振動する様子が見られる (出所:東大Webサイト)

電磁波の周波数が共鳴周波数に一致するか近ければ、信号は大きくゆっくりと振動するが、2つの周波数のずれ(離調)が大きければ、小さく速く小刻みに振動を繰り返すというもので、電磁波のパワーにも依存するが、パワーが強ければ信号は大きく速く、弱ければ小さくゆっくりになり、離調が変化した場合と組み合わせが異なるという特徴がある。そのため、信号強度と振動の速さの組み合わせから、離調とパワーとを両方同時に求めることが可能となることから、パワーによらずに離調がわかるようになり、既知である電磁波の周波数との差し引きで共鳴周波数を決定できるようになるという。

この方法は、電磁波の周波数をさまざまに変化させながら信号強度の変化を観測する必要があった標準的な分光法とは異なり、1つの周波数に固定する代わりに、応答信号の時間情報を利用することがポイントだという。周波数領域で探査せず、時間領域の情報を活かした分光法だといえるという。

-

ミュオニウム原子超微細構造にマイクロ波を引加したときの時間応答について、実験データを青色で、それをラビ振動分光の理論的なシミュレーションにフィッティング(合致するようにパラメータ調整すること)した曲線が赤色で示されている。パラメータには共鳴周波数とマイクロ波パワーが含まれ、フィッティングの結果として共鳴周波数が得られるという。(a)~(f)のそれぞれの図は、異なるマイクロ波の周波数に対する時間応答が示されている (出所:東大Webサイト)

また共鳴中心近傍の周波数に固定することで、標準的な分光法に比べて精度を2倍に向上できることも明らかとなり、理論的シミュレーションでその原理の有効性が確かめられたほか、J-PARCセンターでの実験から、新しい分光法として確立し、「ラビ振動分光」と命名されたとする。

-

ミュオニウム原子超微細構造のマイクロ波によるラビ振動分光の実験結果。ラビ振動分光においてはマイクロ波の周波数は1点に固定して測定すればいいのだが、ここでは原理の正しさを示すため、複数の周波数に対して測定が行われ、その結果として得られた離調の値が縦軸に描かれている。実際のデータ(黒丸)にはばらつきがあるが、推定された不確かさ(黒い縦棒の長さ)を考慮すると、概ね理想的な赤線に沿っていることが見て取れる。このことから、どの周波数で実験しても、正しく同じ共鳴周波数が得られることが示されたとしている (出所:東大Webサイト)

実はラビ振動そのものは何十年も前から教科書に載っている現象だが、ラビ振動の速さから逆に共鳴周波数を求めようとした研究はほとんどなかったということで、逆転の発想が生み出した結果によるものだとしている。

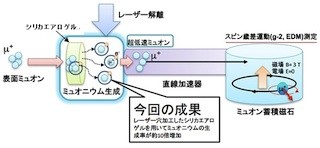

また研究チームは、プラスのミュオン(ミュー粒子)とマイナスの電子が互いに束縛された単純な原子であるミュオニウムに着目し、超微細構造の高精度マイクロ波分光に取り組んできたが、ミュオンの寿命は2.2μsしかなく、ラビ振動分光が効果的に利用できるケースだとしており、高性能なシリコンストリップ検出器を活用することで、ゼロ磁場条件下における従来のミュオニウム分光実験精度の記録を更新することに成功したとしている。

-

(上)ミュオンの崩壊に伴う陽電子を検出するシリコンストリップ検出器。(下)その顕微鏡拡大画像。高強度ビームに対しても信号が歪むことなく高い時間精度で陽電子の信号を捉える技術もまた、ラビ振動分光を支える重要な要素だという (出所:東大Webサイト)

なお、2021年度後半には、J-PARCセンターにて高強度のミュオンビームラインが完成予定とのことで、今後、強磁場中でミュオニウム原子の共鳴遷移を観測することにより、1か月の測定で世界記録を1桁凌駕する2ppbの精度を達成できることが期待されるとしており、これにより、ミュオン(ミュー粒子)の質量を高精度で決定してQEDをはじめとする素粒子物理学の標準模型を検証できるようになるが、そのためには、ラビ振動分光が重要な鍵を握ることになるとしている。