産業技術総合研究所(産総研)は8月1日、単結晶有機半導体トランジスタの動作下(operando)ESR測定に成功し、理想的な環境において、電荷とスピンに記憶される情報が失われていく緩和現象を明らかにしたと発表した。

同成果は、東京大学大学院 新領域創成科学研究科の鶴見淳人氏、同 岡本敏宏 准教授、同 渡邉峻一郎 特任准教授、同 竹谷純一 教授(産業技術総合研究所 産総研・東大 先端オペランド計測技術オープンイノベーションラボラトリ 客員研究員 兼務)らによるもの。詳細は英国科学雑誌「Nature Physics」に掲載された。

真空プロセスなどが不要な有機半導体は、安価な半導体デバイスの作成などへの活用が期待されており、ロジックの開発などが進められている。また、近年、従来の半導体の動作原理となる電荷のほかに、電子のスピンを用いた研究も進められているが、有機半導体は、無機半導体と比べて長いスピン緩和時間が得られることから、スピントロニクス材料としても期待が高まりつつあるという。

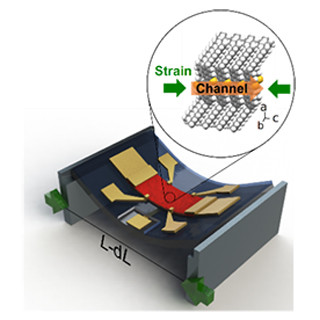

しかし、有機半導体分子は熱により振動しているという複雑性のため、これまで電荷が結晶中を伝導する仕組みや、スピンの情報が失われていくメカニズムについては良く分かっていなかった。今回、研究グループでは、高移動度有機半導体の単結晶を用いて、単結晶トランジスタ動作下におけるホール効果測定とESR測定を組み合わせて、半導体本来の電荷・スピンダイナミクスの測定を実施したという。

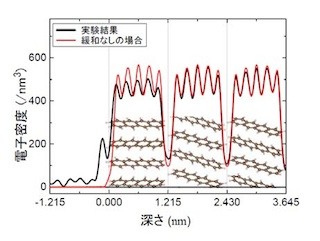

その結果、結晶粒界や分子配向の乱れの影響を受けずに、物質本来が有している電荷やスピンのダイナミクスを測定することに成功したほか、スピン緩和時間が、ある運動エネルギーを持って伝導している電子が振動する分子に散乱されることによってスピンの情報が失われていくElliott-Yafet機構によるものであること、ならびに有機半導体の移動度はフォノン散乱によって支配され、欠陥のない理想的な結晶では分子の熱揺らぎが抑制される極低温(-270℃)においては、移動度650cm2/Vsに達することが予見されたとする。

また、移動度とスピン緩和時間から見積もられたスピン拡散長は室温で860nmに達し、高移動度有機半導体はエレクトロニクス材料だけでなくスピン輸送能に優れたスピンメディアとしても高いポテンシャルを有していることが示唆されたと研究グループでは説明している。

|

|

|

さまざまな半導体材料の室温におけるスピン拡散長とスピン緩和時間の相関(左)と、移動度の温度依存性(右)。ESR測定からの予測値は低温で650cm2V-1s-1に到達している (出所:産業技術総合研究所Webサイト) |

なお、今回の成果について研究グループでは、有機半導体中の電子は結晶中を自由に動き回ることができ、既存のシリコンをベースとした演算素子を上回る性能を実現する可能性があることが示唆されたものとしており、今回得られた知見から、今後の有機半導体材料開発におけるデザインのパラダイムシフトが生じることが期待されるとコメントしている。