東京工業大学(東工大)と名古屋大学(名大)は4月15日、火星誕生から約4億年の間に火星表層の初期水量の50%以上が大気を通じて宇宙空間へ流出し、また残りの水の大部分は火星の気候変動により氷となって現在でも火星の地下に存在する可能性があることを突き止めたと共同で発表した。

成果は、東工大大学院 理工学研究科の臼井寛裕 助教、名大大学院 理学研究科の黒川宏之 博士研究員らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、5月15日発行の欧州科学誌「Earth Planetary Science Letters」に掲載された。

火星は地球に最も近い惑星として、これまで欧米を中心に最も多くの探査と研究が行われてきた。その成果として約30億年前より古い地質体を中心に、多くの流水地形や多種類の含水粘土鉱物が広範囲にわたり発見され、火星はかつて大量の水が存在した可能性が示唆されている。読者も、大量に水が存在した過去の火星の想像図などを科学雑誌やテレビ番組などで見たことがあるのではないだろうか。

しかし、いうまでもないが現在の火星はほぼ全域にわたって砂漠化しており、少量だが氷の存在が確認されているのは極域のみである。ただし、2008年にはNASAの探査ロボット「フェニックス」がアームで表土を掘削したところ氷らしき蒸発する白い物体を発見するなど、地下に大量に氷がある可能性は以前より推測されていた。しかし、今もって確実な証拠が発見されたわけではない。液体の水の存在は地球型の生命の誕生と維持に支配的な影響を与えることから、火星がいつ、どのように大量の水を失ったのかを見出すことは惑星科学において重要な研究課題の1つである。

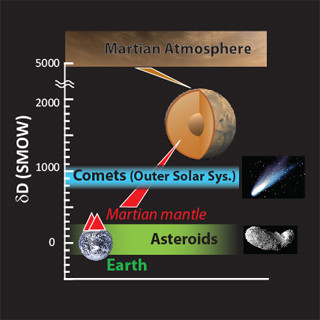

そこで研究チームが今回着目したのが、水が水素・酸素原子に解離し大気を通じて宇宙空間へ流出することで失われたと仮定した場合、重水素(D)と比較して軽い水素(H)が選択的に流出するため、火星に残存する水の水素同位体比の変化としてその履歴が残るという点だ。

そして、臼井助教の過去の研究などで測定された火星隕石中の水の水素同位体比から、火星の水の水素同位体比の時間変化が読み取られ、さらに水の宇宙空間への流出に伴う水素同位体比の変化の理論計算が行われ、火星表層の水量の時間変化が明らかにされたのである。なお隕石の衝突などによって宇宙空間に飛ばされた火星起源の隕石は地球でいくつも発見済みだ。日本も南極にて越冬隊がこれまで複数を発見しており、情報・システム研究機構 国立極地研究所の南極隕石ライブラリーの一部として保管されている。

その火星表層の水量の時間変化をまとめたのが下の画像で、上のグラフが火星隕石の分析によって得られた火星表層の水の水素同位体比の時間変化で、下が理論計算で得られた火星表層の水の量の時間変化だ。横軸は時間を表し、45億年前が火星誕生の時間である。縦軸は上のグラフでは火星隕石中に記録された水素同位体比の時間変化を表し、下は理論計算で得られた水の量の時間変化を表す。補足として、赤は過去の地形学的研究により推定された海の深さ、白は探査研究で測定された極地域の水の量を表している。また、水の存在量は火星地表面で平均した場合の水の厚みだ。火星誕生後約4億年間で初期水量の50%以上が失われたこと、現在の火星の極地域に発見されているよりはるかに多い水が今でも存在することを示唆している。なお、グラフは今回の研究論文を基に改変されて制作されたものだ。

液体の水の存在は地球型生命体の誕生にとって重要な要素であるため、火星の水が失われた歴史を明らかにした今回の研究成果は、なぜ地球に液体の水が存在し、地球上に生命が誕生したのかという、根源的な問いへの答えにつながる重要な1歩といえるという。

また今回の研究により、現在発見されている量以上の大量の氷が火星の地下に存在する可能性が改めて示唆されたが、これを支持する観測的な証拠が近年の火星周回機によるレーダー観測研究などで得られつつある。今回の研究成果は、今後の火星探査計画における地下水探査の重要性を示しているという。研究チームは、今後のさらなる火星隕石の化学分析や理論モデル構築を合わせて、このまだ発見されていない大量の氷の形態や量を究明していく予定としている。