東京大学(東大)は9月22日、NASAのトランジット惑星探索衛星「TESS」と地上望遠鏡を連携させた観測により、公転周期が19時間しかなく、惑星の表面温度が1700℃を超えると予想される超高温・超短周期の海王星サイズの惑星「LTT 9779 b」を発見したと発表した。

同成果は、同大学大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構/アストロバイオロジーセンターの成田憲保 教授、同大学大学院理学系研究科天文学専攻/アストロバイオロジーセンターの田村元秀 教授らを含め、世界中の80人以上に及ぶ研究者が参加する大型国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature Astronomy」に掲載された。

探査精度の向上や探査衛星の活躍によって系外惑星の発見は相次いでおり、今では4000個以上が発見されている。1990年代までは太陽系外に惑星は存在しないとまで考えられてきたが、今では惑星を持つ恒星は珍しくない存在となっている。

系外惑星は、太陽系では見られないような軌道で公転しているものも多い。中には、公転周期が1地球日未満という、とても慌ただしい1年の超短周期惑星も珍しくはない。しかし、そうした超短周期軌道を巡る惑星は、実はサイズに偏りがあった。地球サイズの小型惑星か木星クラス(ホットジュピター)の巨大惑星は発見されていたが、その中間の海王星サイズの惑星はこれまで発見されていなかった。そのため、この超短周期軌道は“海王星砂漠”と呼ばれていたのである。

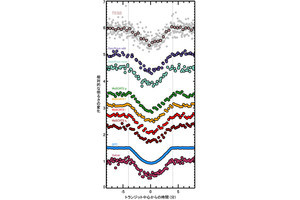

現在、系外惑星を見つけ出す観測手法は、主に「トランジット法」が用いられている。トランジットとは、観測者から見て対象となる恒星の前を別の天体が通過する際に起こす天文現象の「食」のことだ。トランジット法とは、惑星が食を起こすことでわずかに主星の光量が落ちるので、その変化を頼りに系外惑星を探し出す手法のことである。わずかに暗くなる状況が周期的に観測できれば、その恒星を巡る天体があることがわかり、同時に公転周期もわかる。さらに、その暗くなる度合いからその天体のサイズもわかるのである。

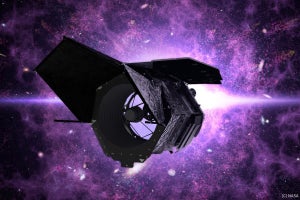

2018年4月にNASAが打ち上げたTESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)も、トランジット法を用いて系外惑星の探索を専門に行っている。4台の超広角視野カメラで一度に24度×96度のセクター(領域)を観測することが可能な性能を持つ。TESSは1つのセクターを27.4日ずつ観測し、約2年をかけて天空のほぼすべての領域に当たる26セクターの観測を完了。現在は計画が延長されて3年目の観測に入っている。

「LTT 9779」はTESSがセクター2で観測した恒星で、約260光年先にあり、年齢は約20億歳という若い恒星だ。「LTT 9779 b」はその観測で新たに発見されたトランジット惑星“候補”だ。惑星候補なのは、恒星同士が周期的に食を起こす「食連星」という天体現象を捉えている可能性もあるためだ。TESS単独では惑星と断定できないため、惑星候補に対しては、地上の望遠鏡による追加観測が実施される。地上望遠鏡によって詳細な観測が行われ、実際に惑星かどうかが検証されるのだ。

今回、国際共同研究チームは世界中の地上望遠鏡で「LTT 9779」を観測。成田教授や田村教授らの日本チームは、名古屋大学が南アフリカ共和国の南アフリカ天文台サザーランド観測所に設置したIRSF(InfraRed Survey Facility:赤外線掃天施設)1.4m望遠鏡を用いて観測を行った。IRSF1.4m望遠鏡はその名の通りに口径1.4mの赤外線望遠鏡で、また赤外線の3つの波長帯で同時観測が可能な多色同時撮像カメラ「SIRIUS(シリウス)」(Simultaneous-3color InfraRed Imager for Unbiased Survey)を装備している。

こうした世界中の研究者の協力により、「LTT 9779 b」が本物の惑星であることが確認され、その半径は地球の約4.7倍、質量は地球の約29倍と、海王星をやや大きくしたような惑星であることが突き止められた。惑星の密度から、「LTT 9779 b」は地球の2~3倍程度の質量に相当し、水素を主成分とした大気を持つと推定されている。

「LTT 9779 b」は、主星から0.017天文単位、水星の軌道と比較して約1/23というとても至近距離を約19時間で公転している。0.017天文単位は約255万kmで、地球~月間の約6.7倍程度の距離。このような至近距離にもかかわらず、「LTT 9779」の表面温度は太陽より数百度低いだけの約5200℃。「LTT 9779 b」は激しくあぶられており、その表面温度は1700℃を超えると推測されている。

系外惑星探索の初期は観測精度が今よりも低かったため、最初の頃に発見された系外惑星は、主星の至近距離を回る木星サイズの巨大惑星が多かった。それらも表面が激しくあぶられている「ホット・ジュピター」と呼ばれるようになったが、「LTT 9779 b」はさしずめ「ホット・ネプチューン」だろう。ちなみに太陽系で海王星といえば最遠の惑星であり、公転周期は約165年、その表面温度はマイナス200℃という極寒の世界。同サイズの惑星ながら、海王星と「LTT 9779 b」ではまさに真逆の特徴を備えているのである。

なお、これまで公転周期が1日未満の軌道を巡る系外惑星は、地球の半径の2倍程度より小さな惑星か、地球の約11倍の半径を持つ木星並みの巨大惑星しか発見されていなかった。超短周期軌道において、地球と木星の中間に位置する海王星サイズの惑星はこれまで発見されていなかったため、「LTT 9779 b」はその第1号となる。

これまで超短周期軌道では、重力が強大で大気を保持し続けられる木星サイズの巨大惑星か、大気を吹き飛ばされてしまった地球サイズの惑星しか存在し得ないからと考えられてきた。海王星サイズの惑星では重力が弱く、主星の強い重力に負けてしまい、水素を主成分とした惑星大気を吸い取られてしまう可能性がある。また、主星の強烈なX線や紫外線により、惑星の大気は吹き飛ばされてしまう可能性もある。主星の強大な影響で大気は次々と失われていき、最終的には大気を失ったコア=地球型惑星が残されることになる。

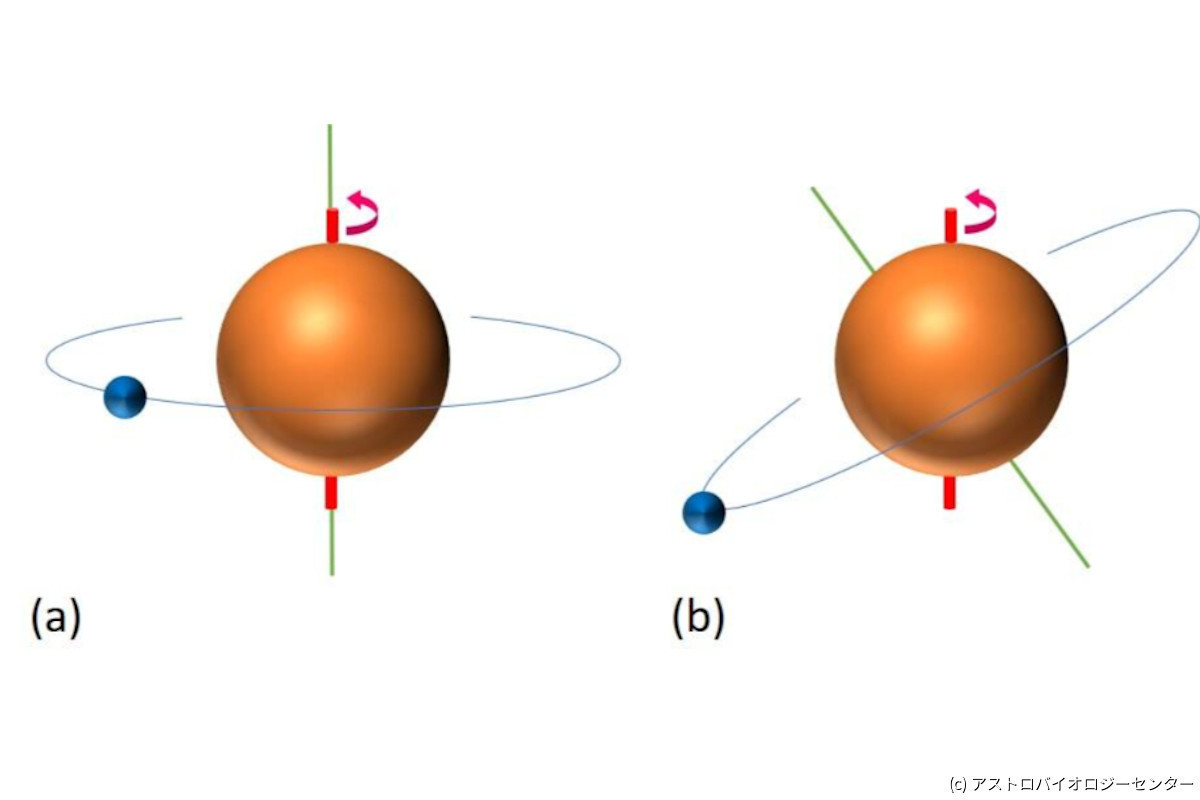

しかし「LTT 9779 b」が発見されたことで、こうした従来の理論だけでは説明がつかなくなってしまった。それでは、なぜ「LTT 9779 b」が大気をまとったままでいられるのか? その理由として考えられるのは、「LTT 9779 b」は誕生してすぐに超短周期軌道にやってきたのではなく、ほかの惑星に弾き飛ばされるなどして、比較的最近になってから移動してきたというものだ。つまり、現在は大気を失い続けている最中で、地球型惑星へと進化していく過程にあると考えられるとしている。

この仮説を観測によって検証するためには、「LTT 9779 b」の軌道や大気をさらに詳しく調査する必要がある。「LTT 9779 b」が実際に外側の軌道から弾き飛ばされてきた証拠があるのか否か、水素の大気が惑星から散逸しているのか否かなどを調べることが重要だ。成田教授や田村教授らは、「LTT 9779 b」は、太陽系の比較的近傍といえる距離にある明るい恒星を公転していることから、追加観測を行うのに適しているという。超高温となった海王星型惑星の大気が、どのような性質を持つのかを調べる絶好の実験場となるとしている。