日本原子力研究開発機構(JAEA)は6月18日、ウラン化合物超伝導体において極低温で現れる電子状態のひずみを原子レベルで精密に測定することに成功したと発表した。

成果は、JAEA 先端基礎研究センター 重元素系固体物理研究グループ 神戸振作グループリーダーらによるもの。ミシガン大学 Russell Walstedt教授と共同で行われた。詳細は、近日中に米国物理学会誌「Physical Review Letters」の電子版に掲載される予定。

一般的な超伝導物質では、結晶中の原子(格子)の振動が超伝導をもたらす電子状態を引き起こすが、アクチノイド化合物と呼ばれるウランやプルトニウムなどの元素を含む化合物においては、磁気状態の揺らぎがこれを引き起こすことが知られている。そうした超伝導物質は高い超伝導転移温度であるため、この磁気揺らぎが起因すると考えられており、その解明が高温超伝導体につながると期待されている。また、これら化合物では、超伝導状態にもいくつか異なる状態があることも分かっており、物質物理を探る上でも興味深い対象とされている。

ウラン(U)を含む化合物URu2Si2は、1985年、超伝導状態に至る前の17.5K(約-256℃)という極低温において、それまでに報告されている物質の状態とは異なると考えられる未知の状態が発見されており、その状態は新しい磁気状態であることが推測されてきた。この物質の超伝導は未知の状態を経てしか現れないため、新しい磁気状態に誘発された新しいタイプの超伝導が生じている可能性があるが、発見以降25年以上にわたって各所で研究が進められてきたにもかかわらず、この状態を引き起こす要因は未だ解明されていなかった。

そうした中、2011年に京都大学とJAEAの研究グループが、同化合物の電子系は、17.5K以上では4回対称性を持っており(通常の状態)、17.5K以下の未知の状態では、その対称性が4回対称から2回対称へ変化していることを示す実験結果を報告しており、今回、研究グループでは、この2回対称の状態を詳細に調査することが未知の状態の解明につながると考え、2回対称性の原子レベルでの検証を行うことで、2回対称性の起源となる電子状態の解明に挑んだという。

|

|

|

|

図1 URu2Si2における超伝導と未知の状態。超伝導は未知の状態を経て現れるので、未知の状態は超伝導前駆状態と考えられる |

図2 電子系の4回対称状態と2回対称状態。URu2Si2の未知の状態では電子系が通常の4回対称から2回対称になることがわかっていた |

固体の磁気は主に電子に起因して生じており、磁気の状態(異方性)を見ることで電子状態のひずみを知ることができるため、従来の観測手法では、試料に特定方向の磁場をかけたときの応答から磁気異方性を測定していた。これは試料全体での巨視的な磁気異方性を見ていることになるが、単結晶試料の中でもある方向に磁気の向きが揃った磁区が多数存在しており、それゆえに相互に向きを打ち消し合ってしまうため、測定精度が試料の大きさに依存するという難点があった。そこで、今回の研究では、試料の原子1つひとつ区別して見ることのできる「核磁気共鳴(NMR)法」を用いて、試料の大きさに依存しない磁気の異方性の測定が行われた。

NMRの測定には、磁気共鳴する原子核が必要となり、URu2Si2におけるSi核では、29Si同位体が該当するものの、Siを構成する同位元素中に4.7%しか存在せず、測定が困難であることから、信号強度を高めることを目的に、新たに29Si同位体のみを濃縮したURu2Si2単結晶を作製し、測定を行ったという。また、磁気異方性を見積もるためには、結晶に対する磁場の方向を正確に制御する必要があることから、0.1度以内の精度を持つ2軸回転試料ステージも併せて開発したとする。

|

|

|

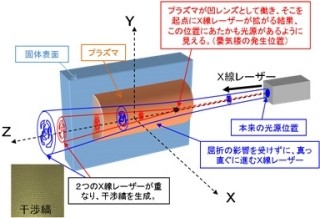

図4 2軸回転試料ステージ。X軸とY軸を独立に回転でき、試料を3次元で正確に制御することが可能な試料ステージを開発した。磁気異方性は、一定の方向にかけた磁気の中で試料を回転させて磁気の応答の強弱を測定することで見積もっている |

測定の結果、同化合物において、磁場をかけない場合(ゼロ磁場下)でも原子レベルの弱い磁気とその2回対称の磁気異方性が残ることが判明した。試料全体で一方向にそろった磁気がない(通常の永久磁石状態になっていない)ことから、この原子レベルの磁気は互い違いの向きになっていると考えられると研究グループは説明するほか、今回決定された磁気異方性の方向も考慮すると、図6のような原子レベルの磁気が生じており、それがゼロ磁場下でも保たれているということが結論づけられるとしている。

また、通常の磁石の状態では、106ガウス程度の強い磁気が生じてしまうが、原子レベルの磁気は非常に弱く、1ガウス程度であることも判明。磁気の源は、電子の「自転(スピン)」と「軌道運動」であり、物質の磁気状態はこの2つの要素の組み合わせで特徴づけられるが、未知の超伝導前駆状態が、スピンと軌道の両方に偏りが生じる状態であれば、観測された非常に弱い磁気を説明できるとのことで、そうした状態はこれまでどの物質でも観測されたことはなく、URu2Si2の超伝導前駆状態が磁気すなわち電子状態としてもまったく新しいものであることを示唆するものであると研究グループは説明している。

|

|

|

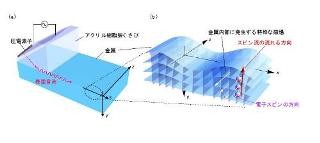

図7 磁気すなわち電子状態を示す模式図。色は電子の自転(スピン)の向き(赤:上向き、青:下向き)を、また形は電子軌道を表している。観測された1ガウス程度の弱い磁気から、スピンの向きが異なる電子が混じりあい、花びら型の電子軌道をとっている状態が示唆される。通常の磁気は、スピンが上向き一方だけに偏り、球状に等方的な電子軌道に存在している状態であり、106ガウス程度の大きな磁気が生じる |

なお、URu2Si2の超伝導は、通常の状態から未知の状態を経ないと現れないことから、研究グループでは今後、この新たな磁気状態により超伝導が誘発される仕組みを明らかにすることで、新しい超伝導機構を提案できる可能性がでてくると考えられるとコメントしている。